Wer Parteien attraktiver machen möchte, muss an ihre Kultur ran. Ebenso wichtig wie zeitgemäße Satzungstexte ist der alltägliche Umgang der Parteimitglieder miteinander, die Qualität der Zusammenarbeit, die Offenheit für Neue und Neues, die Fähigkeit zur fairen Debatte und die Bereitschaft zur reflektierten Führung.

Regina Michalik und Hanno Burmester vertreten die These, dass Parteien eine Kultur der Offenheit, der Neugier und der Lernbereitschaft brauchen, um zukunftsfähig zu sein. Nur wenn Parteien hier ansetzen und Kultur als elementares Thema für die eigene Zukunftsfähigkeit erkennen, kann Parteiarbeit wieder das machen, was ihr in Augen der meisten Politikinteressierten heute fehlt: Spaß.

Parteikultur

Ideen für Parteireform abseits von Satzungs- und Gesetzesänderung

Autoren

Hanno Burmester ist Organisationsentwickler in Berlin (www.dasresultat.de). Er ist Leiter des Projekts „Legitimation und Selbstwirksamkeit: Zukunftsimpulse für die Parteiendemokratie“ und hat mehrere Jahre in bundespolitischen Institutionen gearbeitet.

Regina Michalik ist Coach und Mediatorin (www. interchange-michalik.com). Sie hat viele Jahre lang Führungsfunktionen in einer politischen Partei übernommen. Als Visiting Fellow hat sie im Projekt „Legitimation und Selbstwirksamkeit: Zukunftsimpulse für die Parteiendemokratie“ mitgearbeitet.

Wer Parteien attraktiver machen möchte, muss an ihre Kultur ran. Ebenso wichtig wie zeitgemäße Satzungstexte ist der alltägliche Umgang der Parteimitglieder miteinander, die Qualität der Zusammenarbeit, die Offenheit für Neue und Neues, die Fähigkeit zur fairen Debatte und die Bereitschaft zur reflektierten Führung. Wir vertreten die These, dass Parteien eine Kultur der Offenheit, der Neugier und der Lernbereitschaft brauchen, um zukunftsfähig zu sein. Nur wenn Parteien hier ansetzen und Kultur als elementares Thema für die eigene Zukunftsfähigkeit erkennen, kann Parteiarbeit wieder das machen, was ihr in Augen der meisten Politikinteressierten heute fehlt: Spaß.

Einleitung

Wer „Parteireform“ sagt, bekommt in der Regel „Satzungsänderung“ oder „Gesetzesnovellierung“ zu hören. Kein Zweifel: ein flexiblerer Gesetzesrahmen auf der Höhe der Zeit täte Parteien ebenso gut wie Satzungen, die Innovation befördern, anstatt zu entmutigen. Aber braucht es für wirksame Parteireform wirklich das Umschreiben der formalen Regelwerke? Wir meinen: das ist nur ein, wenn auch bedeutender, Schritt von vielen. Ebenso wichtig ist die Veränderung auf Alltagsebene. Andere Formen und Methoden der Zusammenarbeit, ein offener, wertschätzender mitmenschlicher Umgang, reflektiertes, verantwortungsbewusstes Führen und eine konstruktive, zeitgemäße Form der Debatte und des Streits sind für Parteien entscheidend, die neue Gesichter gewinnen und die bisherigen Mitglieder weiter entwickeln wollen.

Sprich: Wer Parteien verändern möchte, muss an ihre Kultur ran. Doch was meint Kultur? Organisationskultur ist als Thema im politischen Alltag nicht geläufig. Was in Unternehmen inzwischen als entscheidende Stellschraube für organisatorischen Erfolg gesehen wird, gilt in Parteien eher als Synonym für ‚nette Atmosphäre‘. Dabei ist Parteikultur, neben der geleisteten Arbeit, der politischen Programmatik und dem Spitzenpersonal, ein entscheidender Faktor für den Erfolg nach innen und außen: für die Zufriedenheit der Mitglieder und FunktonärInnen, die Ausstrahlung auf InteressentInnen, die Zustimmung der WählerInnen und letztlich die politische Wirksamkeit.

Parteikultur ist als Thema viel schwerer zu fassen als die Frage, welche Teile des Parteiengesetzes novelliert werden sollten. Dennoch sind wir der Überzeugung, dass die Auseinandersetzung mit ihren verschiedenen Ausprägungen Voraussetzung dafür ist, dass Parteien sich wirkungsvoll verändern können. Die Metareflexion darüber, welche Kultur in der eigenen Partei herrscht, welche Bereiche vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit erfahren, wo es gar kulturelle Fehlentwicklungen gegeben hat – das macht Parteien stärker. So können sie für sich definieren, welche kulturellen Veränderungen helfen, den eigenen Erfolg zu befördern und Attraktivität für die Außenwelt zu erhöhen.

Sprich: die reflektierte Auseinandersetzung mit der eigenen Kultur ist Grundlage jeder strategischen Weiterentwicklung, ja sogar für den Erhalt der eigenen Partei.

Parteikultur: Vom Dresscode zu den ungeschriebenen Normen

Was aber meint Kultur? Woran macht man sie fest? Edgar H. Schein betont folgenden Zusammenhang und seine Wirkung: „Kultur ist die Summe aller gemeinsamen und selbstverständlichen Annahmen, die eine Gruppe im Laufe ihrer Geschichte erlernt hat. Sie ist der Niederschlag des Erfolgs.“1 Er definiert Organisationskultur als „ein Muster gemeinsamer Grundprämissen, das die Gruppe bei der Bewältigung ihrer Probleme, externer Anpassung und interner Integration erlernt hat, das sich bewährt hat und somit als bindend gilt; und das daher an neue Mitglieder als rational und emotional korrekter Ansatz für den Umgang mit Problemen weitergegeben wird.“2)

Darüber hinaus entsteht Kultur natürlich vor allem im alltäglichen Umgang – was im Kleinen gelebt wird, hat Auswirkungen auf die Kultur einer Organisation.

Organisationskultur teilt sich in drei Ebenen:3

- Erstens fundamentale Faktoren wie Weltbild, gesellschaftspolitische Grundannahmen oder Gefühle („So ist es.“).

- Zweitens die Ebene der Werte, Normen und Regeln („So ist es richtig, so machen wir das.“).

- Und drittens die habituelle Ebene, also Verhalten, Sprachmuster oder Kleidungsstile („Hieran erkennen wir uns.“).

Kultur ist dabei nichts Feststehendes. Sie ist zwar immer da, befindet sich aber im ständigen Fluss. Anders formuliert, speist sich Kultur kontinuierlich aus drei Quellen:

- Der Geschichte und Erfahrung

- Dem Lernen und den ständigen Entscheidungen

- Den Überzeugungen und Gewohnheiten, dem Charakter der Organisation und ihrer Mitglieder.4

Organisationskultur beschreibt somit einen Wesenskern einer jeden Organisation, und damit auch jeder Partei. Sie ist der gemeinsame Nenner, der Parteimitgliedern die Identifikation mit „ihrer“ Partei in Abgrenzung zu den politischen Konkurrenten – den andern Parteien aber auch sonstigen politischen Gruppierungen wie Initiativen, Lobbyverbänden etc. – ermöglicht. Sie beschreibt das „Wir“ im Gegensatz zum „die Anderen“.

Die Auseinandersetzung mit der eigenen Kultur ist Grundlage jeder strategischen Weiterentwicklung.

Parteikulturen dienen vor diesem Hintergrund der Orientierung nach innen wie der Abgrenzung nach außen. Nach innen ergänzen sie die geschriebenen Regeln des Miteinanders um einen ungeschriebenen (und zum Teil sogar unausgesprochenen) Verhaltens- und Haltungskodex. Er definiert das gemeinsame Feld, auf dem sich Parteimitglieder treffen, die im Alltag ganz unterschiedlichen sozialen Sphären und Professionen angehören. Nach außen hin ermöglicht die Organisationskultur die Abgrenzung gegen politische Wettbewerber und andere (vor-) politische Institutionen. Das ist gerade dort wichtig, wo inhaltlich-programmatische Unterschiede nicht (mehr) eindeutig benennbar sind: wo sich der Umgang stimmig anfühlt, bleibt man – auch wenn ähnliche Ziele vertreten werden wie bei der politischen Konkurrenz.

PARTEIKULTUR IM ALLTAG

Wer mehr als nur eine Partei von innen gesehen hat, weiß: Jede Partei hat ihre eigene Organisationskultur. Der rechtliche Rahmen ist zwar für alle Parteien gleich, ebenso wie ihre grundsätzliche Funktion im Gesellschaftssystem. Doch ihre jeweiligen Werte, Normen und Alltagspraktiken unterscheiden sich zum Teil erheblich voneinander. Wer in der CDU Erfolg hatte, reüssiert bei den Grünen noch lange nicht (und andersrum); und was bei den einen „normal“ ist, fällt bei den anderen zumindest als grenzwertig auf.

Die Symptome der Parteikultur sind dabei vielfältig: von der Art und Weise, in der man miteinander spricht, wo man dies tut und worüber, bis hin zur Auswahl der Speisen und Getränke, die bei Sitzungen und beim Parteitag üblicherweise bereitgestellt werden. Hinzu kommen kulturell geprägte Zugehörigkeitsmerkmale wie bestimmte Elemente des Dresscodes. Wo er sich in der Außenwelt über die Zeit beständig wandelt, bleiben Kleidungsgewohnheiten innerhalb einer Partei oft überraschend stabil. Bestandteil der Kultur sind auch Rituale, verstetigte Symptome, die die drei Ebenen der Organisationskultur verbinden. In ihnen manifestieren sich Werte und Normen sowie ein bestimmtes Weltbild. Gemeinsam gesungene Lieder, Rituale der Verabschiedung und Belobigungen gehören dazu. Symbole sind ein weiterer Baustein.

Sie werden zwar dem Stil der Zeit angepasst – wie das Sonnenblumenlogo der Grünen- , sind jedoch in ihrer Aussage fest verankert in der Organisation und ihrer Kultur.

Viele kleine Schritte werden im besten Fall zum großen Fortschritt.

Die habituelle Ebene – also vermeintlich banale, individuelle Verhaltensweisen im Parteialltag – ist ein wichtiger Indikator für diese kulturellen Setzungen. Anhand dieser Merkmale wird das Fundament einer Organisation lesbar, also auch nach außen erkennbar. Wer die tieferliegenden Kulturebenen einer Partei verändern möchte, setzt deshalb häufig an den alltäglichen Gewohnheiten an. So bemühen sich inzwischen fast alle Parteien um eine geschlechtsneutrale Sprache; man spricht zumindest in der Begrüßung Frauen und Männer an. An der männlich-dominanten Kultur hat dies freilich nur wenig geändert. Derartiges ‚Polieren’ an der sichtbaren Oberfläche ist zwar wichtig – viele kleine Schritte werden im besten Fall zum großen Fortschritt.5 Entscheidender ist aber der bewusste Versuch, die tieferen kulturellen Haltungen einer Partei zu verändern.

PARTEIKULTUR UND ZUKUNFTSFÄHIGKEIT

Habituelle Erkennungs- und Verhaltensmerkmale sind nur ein Teil der Parteikultur. Für den langfristigen Erfolg entscheidender sind die kulturellen Stile, mit denen Parteien strategischen Herausforderungen begegnen und im Alltag zu Entscheidungen finden.

- Honoriert die Parteikultur vor allem die Präsenz eines Mitglieds im Ortsverband oder ist der tatsächliche Wirkungsgrad der jeweiligen politischen Arbeit wichtiger?

- Werden insbesondere Negativkritik und aggressive Durchsetzungskraft belohnt oder sind Zusammenarbeit und Experimentierfreude lohnender?

- Wird Unterschiedlichkeit und Neuartigkeit interessiert aufgenommen oder ist Fremdes etwas Stö- rendes, was sofort versucht wird, anzupassen oder zu eliminieren?

- Steht die Auseinandersetzung über und mit Inhalten im Fokus oder ist die Energie der Organisation gebunden im Blick auf sich selbst, beispielsweise Machtkämpfen und Verfahrensfragen?

- Ist Innovation und Veränderung eine Aufgabe, die der Führung zugeschrieben wird oder fühlen sich alle Mitglieder mit-zuständig für die Weiterentwicklung ihrer Organisation?

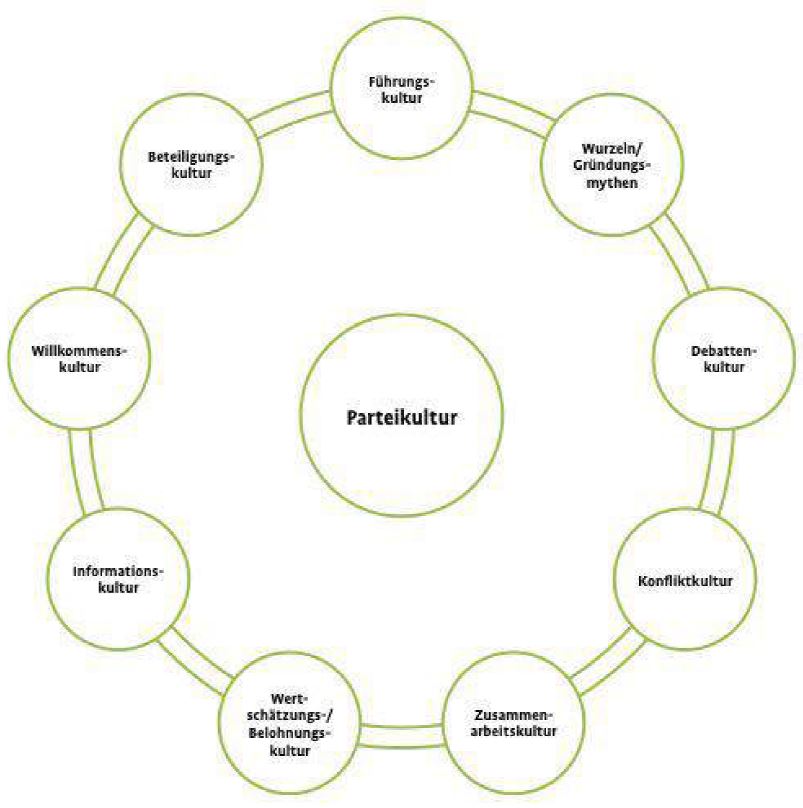

Wer Parteikultur betrachtet, setzt sich also mit den Werten und Normen von Parteiorganisationen auseinander, und damit ihrem Kern. Hier gibt es eine Vielzahl relevanter Dimensionen (s. Kulturkreis Graphik). Von der Führungs- über Willkommens- und Streitkultur hat jede von ihnen entscheidenden Einfluss auf die Attraktivität und Zukunftsfähigkeit der jeweiligen Parteiorganisation.

Wir vertreten die These, dass Parteien eine Kultur der Offenheit, der Neugier und der Lernbereitschaft brauchen, um zukunftsfähig zu sein. Damit meinen wir nicht die floskelhafte Bekenntnis zum Verfassungsauftrag und den Bedürfnissen einer vielfältigen Gesellschaft, sondern das Leben dieser Haltung im Alltag der Parteiarbeit auf allen Ebenen.

Drei Beispiele für Parteikultur

Um die Relevanz von Parteikultur nachvollziehbar zu machen, haben wir uns entschieden, drei kulturelle Dimensionen besonders zu beleuchten: Führungs-, Konflikt- und Vielfaltskultur.

1. FÜHRUNGSKULTUR

In den vergangenen Jahrzehnten hat das Thema Führung viel Beachtung gefunden. WissenschaftlerInnen, BeraterInnen und zu guter Letzt Unternehmen selbst haben sich intensiv Gedanken zur Frage gemacht, welche Art der Führung am ehesten zum Erfolg beitragen kann. Organisationen insbesondere der freien Wirtschaft investieren hohe Beträge in die Weiterbildung ihrer Führungs- und Führungsnachwuchskräfte. Dabei stehen schon lange nicht mehr nur erlernbare „Skills“ wie Rhetorik oder Projektmanagement im Fokus, sondern zunehmend persönlichkeitsbildende Curricula, die sich vor allem mit Fragen der Selbstführung auseinandersetzen. Coaches stehen Spitzenkräften als qualifizierte Sparringspartner zur Seite, ermöglichen Schutz- und Denkräume, die sonst im Alltag keinen Platz hätten.

Gute Führung ist ohne Selbst- und Metareflexion kaum möglich.

Der finanzielle und zeitliche Aufwand für derartige Dienstleistungen und Weiterbildungen wird von Unternehmen aus der Erkenntnis heraus begründet, dass gute Führung ohne Selbst- und Metareflexion kaum möglich ist. Gut mit Anderen umgehen kann vor allem derjenige, der zu einem guten Umgang mit sich selbst gefunden hat. Dauerhaft zu kreativer, eigenverantwortlicher Arbeit kann in der Regel nur diejenige motivieren, die ihre eigenen Antriebsquellen verstanden hat. Sprich: Persönliches Wachstum und professionelles Wachstum sind nicht mehr zu trennen. Persönlichkeitsbildung ist heute Organisationsaufgabe.

Mit anderen Worten: Immer mehr Organisationen erkennen die Qualität ihrer Führungskultur als entscheidenden Erfolgsfaktor. Die Situation in Parteien sieht anders aus. Als Organisationen sind sie wenig selbstreflexiv – das konstruktive, lösungsorientierte Nachdenken über Strukturen und Prozesse geschieht, wenn überhaupt, aus krisenhaften Situationen beziehungsweise dringenden Notwendigkeiten heraus. Die andauernde Weiterentwicklung der eigenen Organisation, die anhaltende Arbeit an der Ressource Mensch, zählt deshalb nicht zu den Schwerpunkten politischer Führungsarbeit.

Politische Inhalte, Wählergunst und herausragende Ämter sind für das Spitzenpersonal einer Partei nach wie vor die einzig gültige Währung, nach innen wie nach außen. Strukturfragen werden vor allem machtpolitisch gesehen und genutzt – ebenso wie Führungskultur; dabei geht bei beiden doch um den professionellen und nachhaltigen Umgang mit „der Ressource Mensch“ – eine Ressource, die für Parteien als Mitgliederorganisation noch existenzieller ist als für Unternehmen. Wer in diesem Umfeld Punkte machen möchte mit Organisationsfragen, die nicht programmatischer Natur sind, hat wenig zu gewinnen. Entsprechend wenig überrascht, dass Organisationsthemen für den Lö- wenteil der Parteiaktiven Nicht-Themen sind, oder eben reine Macht-Kampf-Themen. Führungskultur bedeutet hier vor allem dominieren und gewinnen.

Parteien definieren selten Qualifikationskriterien für Führungspersönlichkeiten, wie es in anderen Sektoren üblich ist (z.B. anhand von Führungsleitbildern). In Führungspositionen gelangen diejenigen, die thematisch fit sind, durchsetzungsstark und nicht selten bereit zur totalen Selbstausbeutung. Der Wille zur permanenten Entwicklung persönlicher wie professioneller Kompetenzen gehört hier nicht zum Standardrepertoire, ganz im Gegenteil. Unvergessen, welches Presseecho Sigmar Gabriels Zusammenarbeit mit einem Coach hervorrief. Was in der Wirtschaft eine anerkannte Hilfestellung für Spitzenkräfte ist, sei in der Politik „verpönt“, so Gabriel.6 Auch Supervision als Selbstreflexion von Individuen und Gruppen zur Weiterentwicklung der professionellen Praxis ist in Parteien weitestgehend unüblich.

Persönlichkeitsbildung ist heute Organisationsaufgabe

Die Weiterbildungsprogramme der parteinahen Stiftungen geben Zeugnis vom niedrigen Stellenwert der Führungskräfte- (und somit Persönlichkeits-) Entwicklung. Ihre Seminare behandeln vor allem unmittelbar anwendbare Fähigkeiten wie Projektmanagement, Kampagnenkommunikation oder Rhetorik. Führungsfragen machen nur einen winzigen Teil des Programmangebots aus und werden, laut Aussage der Verantwortlichen, wenn überhaupt nur von den höchsten Führungsebenen nachgefragt (Landes- und Bundesvorstände, teils auch Landtags- und Bundestagsabgeordnete). Das verwundert. Schließlich übernehmen schon Orts- und Kreisverbandsvorsitzende eindeutig Führungsaufgaben, ganz zu schweigen von Funktionären auf Landes- und Bundesebene.

Tatsächlich ist bis hinauf in die Parteizentralen Normalzustand, was schon in kleinen Unternehmen undenkbar wäre: Funktionäre und Parteimitglieder ohne Parteimandat übernehmen Leitungsaufgaben, zu denen häufig auch die Führung von MitarbeiterInnen, in jedem Fall aber die Motivation von anderen Engagierten, gehört – ohne hierfür die fachliche Qualifizierung mitzubringen. Führungsqualifikationen sind für den parteiinternen Aufstieg kein Erfordernis. Dies zeigt sich auch in den Stellenausschreibungen von Parteiorganisationen: Vorkenntnisse als Führungskraft und einschlägige Weiterbildungen sind hier in der Regel nicht gefragt. Entsprechend der durch Informalität geprägten Machstrukturen geschieht dann auch die Postenvergabe längst nicht immer im Rahmen geordneter, kompetenz- und potenzialbasierter Auswahlverfahren, sondern auf Grundlage nicht explizit fassbarer und vereinbarter Kriterien, intuitiver Auswahlmerkmale, beziehungsweise auf Grundlage von individuellen Machtinteressen.

Die besondere Führungskultur in Parteien zeigt sich zudem daran, dass hier meist völlig unklar ist, was „Führung“ überhaupt bedeutet. Wenn Führung gefordert wird, dann ist das in der Regel als Kritik an Spitzenleuten gemeint, die angeblich nicht hart genug durchgreifen. Andererseits wird ebenjene Form der exekutiven Führungsmacht den Spitzenleuten in Parteien häufig gar nicht zugestanden. Parteien wie die Piraten sehen Führung gar als bloßes Umsetzen dessen, was die Partei will. Je nach Parteikultur und Hierarchieebene unterscheidet sich also der Grad, wie viel Führung möglich und erwünscht ist. Führungsqualitäten und -kompetenzen im modernen Sinn spielen aber bei fast allen Akteuren eine geringe Rolle.

Unsere These ist, dass Parteien eine reflektierte, dialogischere Führungskultur gut tun würde. Ziel sollte sein, dass Führungskräfte in politischen Parteien ein gereiftes professionelles Selbstverständnis entwickeln. Wer Menschen führt und nach Möglichkeit professionell entwickelt, braucht ein Set an Wissen und Methoden, das bei der alltäglichen Führungsarbeit hilft. Ein gereifter Zugriff auf grundlegende Führungsstile, Kommunikationsregeln, Motivations- und Feedbacktools erleichtert nicht nur die Alltagsarbeit, sondern bringt auch die Organisation voran. Hinzu kommen Strukturund Prozesskompetenz. Es ist unbedingter Teil guter Führungsarbeit, nicht nur Menschen, sondern auch Organisationsstrukturen zu entwickeln.

Eine reflektierte Führungskultur verlangt ein professionelles Rollenverständnis.

Hinter dieser Überzeugung steht die fundierte Erkenntnis, dass sich Organisationen nicht bewegen, wenn es ihre Spitzenkräfte nicht tun. Eine Kultur des Lernens, der Veränderungsfreude und Weiterentwicklung wird Parteien absehbar nur dann gelingen, wenn die Führung mit gutem Beispiel vorangeht. Mittelfristiges Ziel sollte deshalb sein, persönlichkeitsorientierte Weiterentwicklung zum neuen Vorteil der Mitgliedschaft auszugestalten – über alle Ebenen der Parteiorganisation hinweg.7

VORSCHLÄGE ZUR VERBESSERUNG DER FÜHRUNGSKULTUR:

- Einführung von Standards guter Führung: Führungsleitlinien und Führungstools, um den amtierenden Führenden Sicherheit zu geben und akzeptierte Leitbilder für die Führungskultur der Partei zu etablieren

- Starke Ausweitung der Qualifizierungsprogramme von Parteien und Stiftungen mit besonderen Fokus auf Persönlichkeitsentwicklung und persönlichkeitsfokussierte Führungsqualitäten

- Klar definiertes Qualifikationsniveau für Hauptamtliche: Hierzu gehören insbesondere Themen wie Personalführung, Konfliktkompetenz und Projektmanagement

- Breitflächige Schulung von Kompetenzen wie Teamführung, Konfliktmoderation oder Projektmanagement

- Auslobung von „Führungsstipendien“: modulare Weiterbildungsreihen für Parteimitglieder, die in Führungspositionen gekommen sind oder kommen wollen

- Best Practice Modelle: Publizierung von Beispielen, wie Führungskräfte erfolgreiche Führung gelernt haben und was das an Veränderungen in der Organisation und bei den Mitgliedern bewirkt hat

2. DEBATTENKULTUR

Produktive Debatten stärken Parteien, auch und gerade wenn sie kontrovers geführt werden. Vor allem Diskussionen, deren Verlauf entscheidenden Einfluss auf Programmatik und Positionierung nehmen, machen Parteiarbeit nach innen wie nach außen interessanter. Im besten Fall sind sie Orientierungspunkte für Partei und Gesellschaft.8

Die jüngere Tendenz der Entemotionalisierung und Entideologisierung von Politik sowie die massive inhaltliche Komplexitätszunahme politischer Inhalte hat den Stellenwert inhaltlicher Debatten in den Parteien deutlich reduziert. Zwar ist die Sehnsucht nach der Diskutierbarkeit politischer Inhalte dort weiter zu spüren; nach Fragen, die auch für Basis-Mitglieder relevant, verständlich und entscheidbar sind. Zeitgleich ist dieser Wunsch immer schwerer erfüllbar, auch weil die Relevanz von Debatten für politische Ergebnisse nicht mehr gewährleistet ist. An Stelle der geordneten und zeitgleich kontroversen Debatte ist so in wachsendem Maß die ungeordnete Aussprache getreten. Alles kann gesagt werden, aus allem folgt nichts – ein strukturierter, zielführender Austausch entsteht so nicht.

Dabei scheinen Debatten eine originäre Kompetenz von Parteien zu sein. Sie gehören zum Alltag: innerparteilich wie außerparteilich. Denn was zählt, ist die Kraft der Argumente, professionalisiert durch eine mehr oder weniger ausgefeilte und kulturell passende Rhetorik. Welche Form der Debatte den unterschiedlichen Parteien wertvoll erscheint, ist jedoch kulturell sehr unterschiedlich. Wer schon einmal bewusst auf Veranstaltungen wie parteiübergreifend besetzten Podien oder Kundgebungen zu einem kulturell aufgeladenen Ereignis wie dem 1. Mai aufmerksam die verschiedenen RednerInnen beobachtet hat, kann die Unterschiede hinsichtlich Argumentationsmustern und Lautstärke, Auftreten und Sprachmustern auch explizit beschreiben. Debatte ist im politischen Raum nicht gleich Debatte – schlicht weil sich die Debattenkulturen der Parteien stark voneinander unterscheiden.

Neben der Art des „für sich vor Anderen Redens“ ist es vor allem die Art des Miteinander-Redens, die eine Parteikultur ausmacht. Dabei ist ein Miteinander heute häufig ein Gegeneinander. Wenn auch die klassischen Elemente der Rhetorik inzwischen Einzug gehalten haben in die parteiliche Debattenkultur, haben es die moderneren Elemente von Debatte oder gar der dialogische Ansatz noch lange nicht. Meist folgt die Debattenkultur ihrem etymologischen Ursprung (franz. débattre: (nieder-)schlagen). Sie dient dem Besiegen des Anderen, der als Gegner empfunden wird. Hinzu kommt eine durch die Medialisierung unterstützte Entwicklung, Debatten und ihre Botschaften möglichst weit zuzuspitzen. Nicht selten dient auch hier die Art und Weise eher der schnellen Eliminierung des Anderen anstatt der Lösungsfindung.

Diese antagonistische (und anachronistische) Form der Debattenkultur ist sicherlich dadurch bedingt, dass in Parteien am Schluss einer Debatte meist eine Abstimmung steht. Definiert man ein Debattenziel jedoch als das gemeinsame Finden einer guten Lösung, so ist die Form des Niederschlagens sicher kein effektives Mittel.

Die aktuelle Debattenkultur in Parteien ist anachronistisch.

Wir meinen: Parteien brauchen emotionale, leidenschaftliche, offene Debatten. Nur dann sind sie für die Mitglieder lebendig, die nicht selten eintreten, weil sie ein großes Interesse für die Diskussion politischer Inhalte haben. Doch Debatte ist auch notwendiger Stoff für alle Politikinteressierten ohne Parteibuch. Doch selbst die Parteien, die sich eine gute Streitkultur auf die Fahne geschrieben haben, stehen im Dilemma, dass „Streit“, und sei es nur leidenschaftliche Debatte, in der Öffentlichkeit nicht gut ankommt. Sogar Streit hinter geschlossenen Türen bleibt meist nicht verborgen, davon abgesehen, dass verschlossene Türen schon im Widerspruch zur von vielen geforderten Transparenz stehen. Hinzu kommt, dass Parteien als Repräsentanten der Gesellschaft quasi stellvertretend Debatten führen, die, um verständlich und überzeugend zu sein, nicht nur von ihrem Ergebnis, sondern auch vom Prozess her Transparenz erfordern.

Auch machttaktische und anderweitige persönliche Erwägungen stehen lebendigen parteiinternen Debatten immer wieder entgegen. Viele Parteivertreter scheuen die offene Debatte, weil ein „Verlieren“ im Sinne des argumentativen Unterliegens allzu häufig als politische Niederlage wahrgenommen wird, anstatt als notwendiger Teil einer guten Debattenkultur. Hinzu kommt, dass in Debatten wichtige, emotional aufgeladene Sachinteressen „weggestimmt“ und im weiteren Verlauf gar nicht mehr berücksichtigt werden, was viele Mitglieder als Abwertung ihres Sachanliegens verstehen (Hier sollten Parteien Möglichkeiten vorsehen, wie sie besser mit „unterlegenen Inhalten“ umgehen können – sei es als Minderheitenvotum, Versprechen der Fortführung der Debatte, Wertschätzung der „unterlegenen“ MeinungsvertreterInnen etc.).

Dabei gilt: Debatte braucht Führungspersonen, die mit gutem Beispiel vorangehen – in Kontroversen gehen, offen debattieren und dabei auch Niederlagen in Kauf nehmen. Parteiführungen haben nicht nur eine Orientierungsfunktion nach außen, also für potenzielle Wähler und Medien, sondern vor allem eine solche Funktion nach innen, die an die eigenen Mitglieder gerichtet ist. Das Organisieren von anschlussfähiger und orientierungsstiftender Debatte – als lust- und geistvolle Form der Partizipation – ist somit Kernaufgabe von Führung.

Angesichts der zunehmenden Komplexität und Verdichtung politischer Themen brauchen Parteien jedoch zeitgemäße Debattenformate. Wichtig dabei: Debatte ersetzt den Dialog nicht,9 ebenso wenig wie die sonst gängigen Partizipationsformate. Wer ernsthaft an der Meinung der Basis interessiert ist, braucht parallele Dialogformen, die den tiefen Perspektivaustausch zulassen. Voraussetzung ist die wirkliche Bereitschaft hierzu: zuhören, sich möglicherweise irritieren lassen, Ungewohntes und gegebenenfalls auch Unliebsames aufnehmen. Das gilt auch mit Blick auf Nichtmitglieder.

Wer wirklich debattieren möchte, muss bereit sein, seine Meinung zu ändern.

Aus unserer Sicht geht kein Weg vorbei an einer besseren Debattenkultur, wenn Parteien attraktiver werden wollen. Dazu gehören ein guter Austausch von Argumenten und die Offenheit für „ungeliebte“ und bisher „ungehörte“, auch ungewöhnliche Gedanken und Gedankengänge. Nur wenn Parteien diese Kultur offensiv vertreten, werden sie den oben beschriebene Glaubenssatz des „Bloß keinen Streit“ bezwingen und gleichzeitig Vorbild sein können für eine sich konstruktiv streitende Gesellschaft.

VORSCHLÄGE ZUR VERBESSERUNG DER DEBATTENKULTUR:

- Größere Vielfalt der Debattenformate herstellen, bspw. durch Methoden wie Fishbowl, Worldcafé, Palaver oder Dialog. „Schrittweise“ Debatten, reflexive Auszeiten etc. sind ebenfalls sinnvoll. Dabei können ungewöhnliche Formate gezielt ausprobiert werden – mit anschließender Auswertung: was ist gut? Was macht Spaß? Was hat welches Ergebnis gebracht?

- Alle Möglichkeiten, die scheinbaren „Verlierer“ zu wertschätzen, sollten geprüft werden. Dies nimmt Debatten den Dominanzcharakter und betont die Achtung vor der Meinung der Minderheit. Möglichkeiten sind die Aufnahme von Minderheitenpositionen in Papiere oder schlicht die verbale Anerkennung der Argumente der „Unterlegenen“.

- Debatten sollten visualisiert werden, um Argumente besser aufnehmen, verarbeiten und vergleichen zu können

- Moderationen beschränken sich häufig auf die Überwachung der formalen Regeln und werden zudem nach machtpolitischen Interessen besetzt – beispielsweise Präsidien auf Parteitagen. Die Moderation von Debatten sollte professioneller werden: So muss das direkte Ziel der Debatte allen deutlich sein. Ist es die Abstimmung eines Satzes oder der Erhalt der Regierungsfähigkeit? Und mittelfristig? Darüber hinaus sollte allen Beteiligten das gemeinsame übergeordnete Ziel, der Kern des Wir hinter dem Streit, deutlich bleiben.

- Grundlegender ist jedoch eine Änderung in der Haltung: Debatten müssen verstärkt als Möglichkeit der Weiterentwicklung, des offenen Austausches unterschiedlicher Meinungen angesehen werden. Offenheit und Neugier sowie die Bereitschaft, sich und seine Meinung unter Umständen zu ändern, gehören dazu.

- Spaßfaktor von Debatten wieder stärker würdigen: Lust am Streit durch entsprechende Dramaturgie; Debatten ohne Abstimmungen.

3. VIELFALTSKULTUR: VIELFALT ODER EINHEIT – ODER EINHEIT IN VIELFALT?

„Diversity“ ist in den vergangenen Jahren zum Schlagwort geworden. Wir meinen: zu Recht. Die Vielfalt der Perspektiven, die mit Diversity einhergeht, kann zum großen Vorteil für Organisationen werden, gerade in Zeiten des Umbruchs. Viel wichtiger ist aber: die Legitimation unseres Systems steht und fällt mit seiner Integrationsfähigkeit. Nur wenn insbesondere die demokratischen Institutionen es schaffen, Aufstiegspfade für alle Bevölkerungsgruppen zu eröffnen, bewahren sie ihre Chance auf Akzeptanz und Attraktivität.

Zeitgleich ist klar: Diversität ist anstrengend und alles andere als ein Selbstläufer. Wer das nicht erkennt und berücksichtigt, riskiert frustrierende Erfahrungen. Das Bewusstmachen der Fallstricke, die mit wachsender Vielfalt einhergehen können, ist äußerst wichtig, um Vielfalt zielführend zu gestalten.

Vielfalt ist anstrengend und alles andere als ein Selbstläufer.

Parteien sind von einem reflektierten Umgang mit Vielfalt momentan weit entfernt. Auch weil sie weniger vielfältig sind als die Gesellschaft. Frauen sind ebenso unterrepräsentiert wie Menschen mit Migrationshintergrund. Arbeiter und Selbständige sind unterproportional vertreten, während Beamte deutlich überproportional anzutreffen sind. Bevölkerungsgruppen, die sozioökonomisch zu den Benachteiligten gehören, sind heute seltener Parteimitglieder als noch vor zwanzig Jahren.

Für Parteien ist das ein strategisches Problem. Schließ- lich entsteht Legitimation auch durch Repräsentativität. Wenn ganzen Teilen der Bevölkerung Vertreter in den Parlamenten fehlen, geht Zutrauen verloren, dass die jeweiligen politischen Interessen im parlamentarischen System berücksichtigt werden. Hinzu kommt die strategische Herausforderung für Parteien, dass sie Perspektiven aus allen Bevölkerungsteilen benötigen, um im Rahmen des innerparteilichen Willensbildungsprozesses möglichst gerechte Lösungen im Sinne der Allgemeinheit finden zu können.

Die große Herausforderung beim Thema Vielfaltskultur besteht darin, dass Diversity mehr meint als das einfache Aufnehmen von Menschen in die eigene Organisation, die sich von der bisherigen Norm unterscheiden. Der Erfolg von Vielfalt steht und fällt mit der gelungenen Balance zwischen Integration und Assimilation. Wenn „die Neuen“ nur dann Akzeptanz finden, wenn sie sich genau so verhalten wie „die Alten“, verändert sich nichts. Für Integration ist also die Bereitschaft zur Veränderung auf beiden Seiten notwendig. Auch Neue müssen sich ein Stück weit an das Bestehende anpassen, um die Bindungskraft der bisherigen Parteikultur zu sichern.

Mit anderen Worten: Mit Vielfalt ist nicht viel gewonnen, wenn sie eine rein statistische Größe ist. Die Frage ist nicht, ob Frauen oder BürgerInnen mit Migrationshintergrund in den Parteivorständen sitzen. Die Frage ist, ob die Vorstände anlässlich dieser Neuzugänge bereit sind, ihr bisheriges Denken und Verhalten zu erweitern. Nur wenn das der Fall ist, stärkt Vielfalt die Kultur einer Partei. Diversity ist also nur dann wirksam, wenn sie eine echte Vielfaltskultur mit sich bringt.

Es geht nicht darum, Vielfalt zu ertragen. Es geht darum, sie als Ressource zu nutzen.

Doch wie können Parteien es schaffen, mehr Vielfalt in das eigene Denken und Handeln zu integrieren? Momentan definieren sie sich schließlich vor allem durch habituelle Einheitlichkeit gegen die Außenwelt: weil wir uns verhalten, wie wir uns verhalten, wissen wir, wer wir sind. Das ist der Geschichte der deutschen Parteien verschuldet, aber auch ihrer programmatischen Orientierungslosigkeit. Nicht selten sind unterschiedliche Parteiströmungen, wie im Falle der Volksparteien, programmatisch kaum auf einen Nenner zu bringen. Wo der gemeinsame Orientierungspunkt in der Zukunft fehlt, sind Verhaltens- und Umgangsfragen folglich ein dankbarer gemeinsamer Nenner.

Wir sind der Überzeugung, dass Parteien Einheit in Vielfalt nur dann herstellen können, wenn sie wieder zu attraktiven politischen Visionen finden. Ein gemeinsames weltanschauliches Dach wäre ein zukunftsfester kultureller Sammelpunkt für eine habituell heterogene Mitgliedschaft. Mit Hilfe dieser ideologischen Klammer kann es Parteien gelingen, eine Kultur der Zusammenarbeit, Debatten- und Führungskultur zu gestalten, die Vielfalt nicht nur erträgt, sondern als Ressource nutzt.

VORSCHLÄGE ZUR VERBESSERUNG DER VIELFALTSKULTUR:

- Gezielte Ansprache unterrepräsentierter Gruppen und Abfragen ihrer Bedürfnisse und Wünsche mit Blick auf Parteiarbeit

- Vielfalt als Schwerpunktthema der Führung aller Ebenen: Qualifizierung zum Thema, schwerpunktmäßiges Arbeiten an Diversity-Strategien für die eigene Organisation

- Reflexion, welche Vor- und Nachteile mit der bestehenden, tendenziell homogenen Konstellation einhergehen; In der Folge Bewusstmachen der strategischen Vorteile und Herausforderungen, die mit Diversity einhergehen

- Mehr Ressourcen für Trainings und Weiterbildungen mit thematischem Zuschnitt auf Diversity seitens Parteizentralen und Parteistiftungen

- Thementage und Gruppentrainings für heterogene Gremien und Gruppen mit dem Ziel: Einheit in der Vielfalt

Fazit

Kultur ist ein entscheidender Faktor bei der Weiterentwicklung von Parteien. Sie ist mehr als bloße Atmosphäre, sondern beschreibt den Wesenskern einer Partei. Ihr Zustand beeinflusst den Erfolg einer Partei entscheidend. Kulturveränderungen sind nicht einfach: sie verlangen neben einer Reflexion des „Wie sind wir und was tun wir eigentlich“ und „Wie wollen wir sein, was wollen wir bewirken“ alltägliche, anhaltende, nachhaltige Verhaltensänderungen. Kulturveränderungen sind nicht einmal getan und dann vorbei, Kulturveränderung ist Alltagsarbeit. Welches Feld Parteien sich zuerst aussuchen, um an ihrer Kultur zu arbeiten, ist dabei nicht zentral; zentral ist jedoch, dass sie sich dafür entschließen.

AUSBLICK

Das Thema Parteikultur zeigt: Parteien sollten vermehrt von anderen gesellschaftlichen Sektoren lernen. Dort ist nicht nur die Erfahrung mit dem Oberthema Organisationskultur groß, sondern auch Erfahrungen mit Blick auf Organisationsentwicklung, Führung, Vielfalt, usw. Eine Inspirationsquelle sind dabei, allen Skeptikern zum Trotz, Unternehmen. Ziel dieser Auseinandersetzung mit „den Anderen“ ist nicht das Kopieren, sondern die intelligente, bewusste, ständige Weiterentwicklung, deren Motor Selbstreflexion ist. Parteien brauchen dabei Unterstützung – gegen ihre „Professionalisierung“ ist nichts einzuwenden, solange sie nicht länger ausschließlich das Auslagern von Kommunikationsaufgaben an externe Agenturen meint. Beraterinnen und Moderatoren, Impulsgeberinnen und Organisationsentwickler können in Parteien wichtige Arbeit machen und gute Impulse setzen. Schließlich haben die Parteien bei ihren anspruchsvollen Aufgaben Unterstützung verdient.

Meistens muss es aber kein groß angelegter und teuer bezahlter ‚Prozess‘ sein; viel wichtiger sind kleine Ver- änderungen, die Wunder wirken können. Der Kreisvorsitzende, der sich traut, neue Diskussionsformate auszuprobieren, die Geschäftsführerin, die beginnt Fehler zu wertschätzen, können Vorbild sein und eine Kette von positiven Aktionen in Gang setzen. Vorausgesetzt, es wird bemerkt, gewürdigt und findet Nachahmende. Nicht immer sind gleich groß angelegte und teuer bezahlte Organisationsentwicklungsprozesse nötig, um professioneller zu werden. Dabei ist Professionalisierung kein Selbstzweck – wir, die Gesellschaft, brauchen die Parteien, um uns nachhaltig und im nötigen Tempo weiterzuentwickeln.

- Schein, Edgar: Organisationskultur – The Ed Schein Corporate Culture Survival Guide, Bergisch Gladbach 2003. [↩]

- „The culture of a group can … be defined as a pattern of shared basic assumptions that was learned by a group as it solved its problems of external adaptation and internal integration, that has worked well enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, think, and feel in relation to those problems.” (Schein, Organizational Culture and Leadership. 3rd Edition. San Francisco 2004, S. 17 [↩]

- nach Anwander, Arnim: Organisationskultur. Was Organisationen zusammenhält und bewegt, Verlag Bertelsmann Stiftung, 2008; einsehbar unter http://www.fundacionbertelsmann.org/cps/rde/xbcr/SID-50075855- 9E3E17F5/bst/xcms_bst_dms_23124__2.pdf [↩]

- Nach Berner, Winfried: Culture Change. Unternehmenskultur als Wettbewerbsvorteil, Stuttgart 2012. [↩]

- Vgl. Rowland, Deborah/Higgs, Malcolm: Sustaining Change. Leadership that works, Chichester 2008, S. 26 f. [↩]

- http://www.sueddeutsche.de/politik/coaching-von-politikern-imwahlkampf-trainingsziel-charisma-1.1693653 [↩]

- Vgl. hierzu auch das Unterkapitel Der Vorteil der Mitgliedschaft: Qualifikation in: Burmester, Hanno et al.: Die Partei 2025: Impulse für zukunftsfähige politische Parteien, Berlin 2015; einsehbar unter www.parteireform.org [↩]

- In diesem Absatz und im folgenden zitieren wir aus dem Kapitel Politik braucht Diskurs oder Die Renaissance der Debatte aus: Burmester, Hanno et al.: Die Partei 2025: Impulse für zukunftsfähige politische Parteien, Berlin 2015. Einsehbar unter www.parteireform.org [↩]

- Debatte verstehen wir als strukturiertes, persuasives und zielführendes Streitgespräch (im häufigen Gegensatz zur Diskussion). Dialog dient dagegen der Erweiterung der eigenen Perspektive und dem Austausch von unterschiedlichen Positionen anstatt dem reinen Überzeugen. S. Bohm, David: On Dialogue, New York 1996. [↩]