In Deutschland regiert seit 2013 eine Große Koalition aus CDU/CSU und SPD. Unabhängig von der inhaltlichen Regierungsbilanz gilt, dass das Regierungsbündnis von Konservativen und Sozialdemokraten als den beiden Hauptkräften des deutschen Parteiensystems von den Wählern ambivalent bewertet wird. Umfragen zeigen, dass das Bündnis aufgrund der damit verbundenen Stabilität einerseits durchaus positiv eingestuft wird, gerade in schwierigen und turbulenten Zeiten. Andererseits wird zugleich kritisch gesehen, dass nur wenig Raum für die geschrumpfte Opposition verbleibt.

Wie kommt es, dass nach der schon von Bundeskanzlerin Angela Merkel geführten Großen Koalition von 2005 bis 2009 seit 2013 erneut eine solche Konstellation amtiert? Ist nach der anstehenden Bundestagswahl im Herbst 2017 eine Fortsetzung dieses Bündnisses zu erwarten? Welche Alternativen gäbe es? Im folgenden Beitrag wird knapp erläutert, warum Parteien überhaupt Koalitionen eingehen und welche Faktoren die Regierungsbildung beeinflussen.

Bundes Koalitionsrepublik Deutschland

Autor

Dr. Niko Switek ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politikwissenschaft und der NRW School of Governance an der Universität Duisburg-Essen. Er hat in seiner Doktorarbeit zu den neuen Koalitionen der Grünen in den Bundesländern geforscht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde vorab in der Bayerischen Zeitschrift für Politik und Geschichte der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit veröffentlicht: http://www.blz.bayern.de/blz/eup/WEB_EP_2-17.pdf

In Deutschland regiert seit 2013 eine Große Koalition aus CDU/CSU und SPD. Unabhängig von der inhaltlichen Regierungsbilanz gilt, dass das Regierungsbündnis von Konservativen und Sozialdemokraten als den beiden Hauptkräften des deutschen Parteiensystems von den Wählern ambivalent bewertet wird. Umfragen zeigen, dass das Bündnis aufgrund der damit verbundenen Stabilität einerseits durchaus positiv eingestuft wird, gerade in schwierigen und turbulenten Zeiten. Andererseits wird zugleich kritisch gesehen, dass nur wenig Raum für die geschrumpfte Opposition verbleibt. Dieser fällt es mit ihren wenigen Sitzen schwer, sich Gehör zu verschaffen. Sogar die Regierungsfraktionen selbst bewerteten nach der Wahl 2013 ihre eigene Übermacht skeptisch und änderten die Geschäftsordnung des Bundestages, um der historisch kleinen Opposition aus Grünen und Linkspartei weiterhin Zugriff auf wichtige Oppositionsinstrumente einzuräumen.1 Auch das ist ein Grund, warum diese Koalitionsvariante oft den Stempel einer Notlösung erhält.

Wie kommt es, dass nach der schon von Bundeskanzlerin Angela Merkel geführten Großen Koalition von 2005 bis 2009 seit 2013 erneut eine solche Konstellation amtiert? Ist nach der anstehenden Bundestagswahl im Herbst 2017 eine Fortsetzung dieses Bündnisses zu erwarten? Welche Alternativen gäbe es? Im folgenden Beitrag wird knapp erläutert, warum Parteien überhaupt Koalitionen eingehen und welche Faktoren die Regierungsbildung beeinflussen. Zunächst wird der Wandel des deutschen Parteiensystems skizziert, durch den sich die Rahmenbedingungen für Koalitionen in Deutschland verschieben. Da sich größere Veränderungen auf Bundesebene oft bereits auf Ebene der Bundesländer abzeichnen, wird ein Blick auf die Koalitionslandschaft in den Ländern geworfen, bevor abschließend ein spekulativer Ausblick auf die Bundestagswahl im Herbst 2017 gewagt werden soll.

Was sind Koalitionen und wie bilden sie sich?

Koalitionen sind Zweckbündnisse von Parteien auf Zeit.2. Ihnen liegt ein unauflösbares Spannungsverhältnis von Kooperation und Wettbewerb zugrunde. Die Koalitionäre arbeiten zwar im Regierungsalltag zusammen, auf Wählerebene konkurrieren sie aber weiter miteinander – umso ausgeprägter, je näher der nächste Wahltermin rückt. Parlamentarische Systeme sind in der Regel so ausgelegt, dass die Regierung sich auf eine Mehrheit im Parlament stützt. Zwar kennen einige skandinavische Länder auch Minderheitsregierungen, die mit wechselnden Mehrheiten ohne feste Parteienbündnisse auskommen, in Deutschland sind aber Mehrheitskoalitionen die Regel.3. Daraus ergibt sich in der politischen Praxis ein Block aus Regierung und den sie tragenden Fraktionen im Parlament, dem die nicht in die Regierung einbezogenen Fraktionen als Opposition gegenüberstehen.

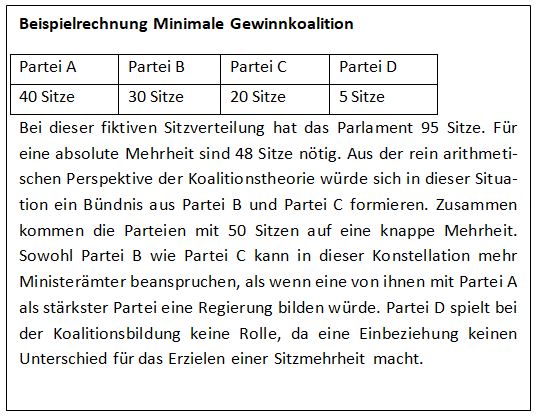

Für die Koalitionsbildung im Bund und in den Ländern ist eine rechnerische Mehrheit naturgemäß ein entscheidender Faktor.4 Über Mehrheiten lässt sich anhand von Umfragen im Vorfeld der Wahl zwar trefflich spekulieren, aber erst das Wahlergebnis bietet die letztgültige Ausgangslage für Sondierungen und Koalitionsverhandlungen. Die Koalitionsforschung differenziert dabei verschiedene Typen möglicher Mehrheiten.5.

Der Annahme folgend, dass die Verhandlungsmasse potentieller Koalitionäre die zu vergebenden Ministerposten sind, vermeidet man übergroße Koalitionen und sucht stattdessen die geringstmögliche Zahl von Partnern. Damit steigt die Zahl der Ämter, die jede der beteiligten Parteien besetzen kann.

Unabhängig von der Zahl der Sitze ist der zweite zentrale Faktor die programmatische Nähe oder Distanz der im Parlament vertretenen Parteien. Eine Koalition muss sich in den Verhandlungen auf ein einigermaßen stabiles und stimmiges Regierungsprogramm verständigen, das die Grundlage für ihr zukünftiges Regierungshandeln bildet (und das in Form einer Koalitionsvereinbarung schriftlich fixiert wird). Unbesehen jeder Sitzverteilung ist beispielsweise in Deutschland aktuell ein Bündnis von Union und FDP auf der einen mit der Linkspartei auf der anderen Seite wegen der weit reichenden programmatischen Differenzen nicht denkbar. Zugleich zeigt das Beispiel der deutschen Grünen, dass Parteien durchaus wandlungsfähig sind. Trat die grüne Partei anfangs als radikale Fundamentalopposition auf, mäßigte sie sich mit der Zeit. Heute geht sie in vielen Bundesländern nicht mehr nur Koalitionen mit der SPD ein, sondern weist eine hohe und lagerübergreifende Kooperationsbereitschaft und Koalitionsflexibilität auf.

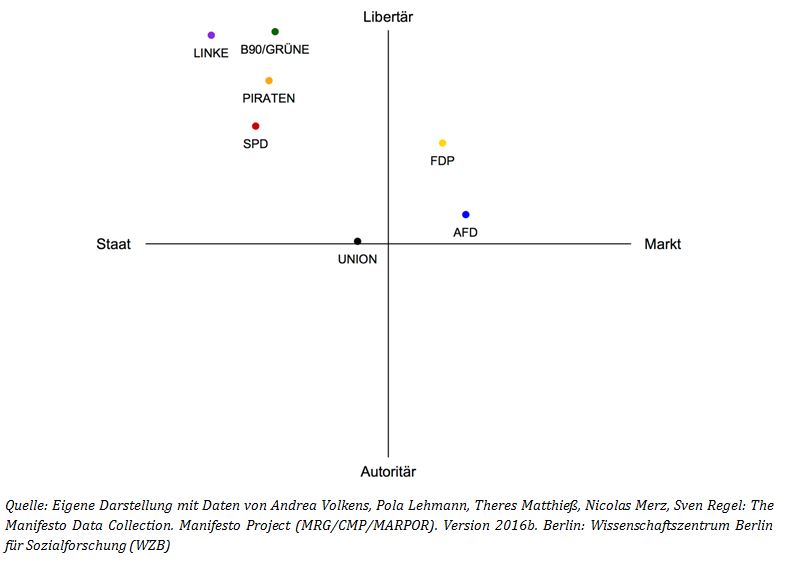

Fragt man nach den programmatischen Positionen der Parteien in Deutschland, so gilt, dass sich das Parteiensystem in aktuellen politikwissenschaftlichen Analysen vor allem durch zwei zentrale Konfliktlinien charakterisieren und verdichten lässt: Das ist erstens in der sozioökonomischen Dimension der Gegensatz von Staat und Markt, also die Betonung von marktwirtschaftlichen Freiheiten gegenüber Forderungen von staatlicher Steuerung, sowie zweitens auf einer kulturellen oder gesellschaftspolitischen Achse der Gegensatz autoritärer (z.B. Kollektiv, Hierarchie, Traditionalismus) und libertärer Wertorientierungen (z.B. Individualismus, besonderer Fokus auf gesellschaftliche Minderheiten). Platziert man die Parteien auf Grundlage einer systematisch-vergleichenden Auswertung ihrer Wahlprogramme zur Bundestagswahl 2013 in diesem Raum, so zeigt sich erkennbar ein linkes Lager, welches in Richtung des libertären Pols wie hin zu stärkerer staatliche Steuerung tendiert, sowie ein rechtes, konservatives Lager aus Union und FDP, das insgesamt sehr mittig im Koordinatensystem platziert ist. Nur anhand dieser Positionen würde man erwarten, dass sich SPD, Linke und Bündnis 90/Die Grünen durchaus programmatisch auf ein Bündnis verständigen könnten. Auch die neu gegründete und bei Landtagswahlen kurzzeitig überaus erfolgreiche Piratenpartei, die allerdings 2017 mit dem Verlust ihrer letzten Landtagsfraktionen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen wieder zu einer Kleinstpartei schrumpfte, ließ sich zumindest ihrem Bundestagswahlprogramm nach eindeutig in diesem Lager verorten.6. Die 2013 erstmals antretende Alternative für Deutschland (AfD) hingegen befand sich der MARPOR-Programmanalyse nach – aus heutiger Sicht – zunächst überraschend nah an der Mitte des Parteiensystems. Allerdings war damals noch Parteigründer Bernd Lucke Vorsitzender, der vor allem auf Euro- und EUKritik setzte und der 2015 die AfD verließ; die Partei hat seitdem deutlich andere Schwerpunkte gesetzt und sich erkennbar in Richtung des autoritären Pols bewegt.7.

Positionen der deutschen Parteien zur Bundestagswahl 2013

Das Manifesto-Project kodiert Wahlprogramme nach einem einheitlichen Kodierschema. Inhaltlichen Aussagen in den Programmen werden dabei Kodierungen aus verschiedenen Dimensionen zugewiesen. Auf dieser abstrakten Ebene werden Wahlprogramme unterschiedlicher Parteien (auch über Ländergrenzen hinweg) vergleichbar. Für die Berechnung von Parteipositionen existieren unterschiedliche Methoden. Die oben gewählte Darstellung stützt sich dabei auf das vom Manifesto-Project selbst vorgeschlagene Verfahren zur Positionsbestimmung auf einer ökonomischen und einer gesellschaftspolitischen Achse. Im ökonomischen Konflikt stehen dabei beispielsweise Forderungen nach einer freien Marktwirtschaft und dem Setzen von angebotsorientierten Anreizen auf der einen, Forderungen nach stärker Marktregulierung, langfristiger staatlicher Wirtschaftsplanung und Protektionismus auf der anderen Seite entgegen. In der gesellschaftspolitischen Dimension markiert der konservative Pol unter anderem Themen wie Nationalismus und Patriotismus oder die Betonung traditioneller und religiöser Werte. Den gegen- überliegenden Pol markieren Forderungen nach Trennung von Kirche und Staat oder die positive Hervorhebung moderner Familienkonstellationen sowie kultureller Vielfalt und Pluralität.

Verschiebungen im Parteiensystem

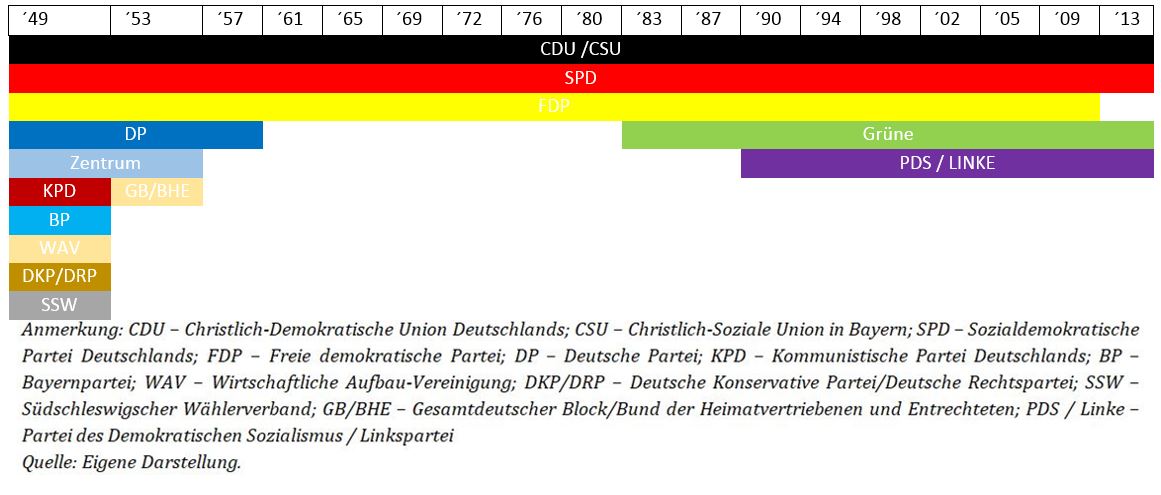

Nach einer anfänglichen Phase hoher Fragmentierung konzentrierte sich das neue Parteiensystem der jungen Bundesrepublik Deutschland auf die beiden Unionsparteien CDU und CSU, die SPD sowie die FDP. Dabei waren es vor allem die Freien Demokraten, die als „Königsmacher“ mit ihrem Votum über die Möglichkeiten von schwarz-gelben oder rot-gelben Koalitionen entschieden. Erst das Aufkommen der Grünen Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre beendete die Phase eines stabilen Drei- (oder Zweieinhalb-) Parteiensystems. Es bildeten sich nun zwei miteinander konkurrierende Lager heraus. Neben den damals noch gängigen absoluten Mehrheiten kamen meist Bündnisse aus CDU und FDP oder SPD und Grünen zustande – Abweichungen wie die sozialliberale Koalition in Rheinland-Pfalz (SPD und FDP) oder die Experimente mit sog. „Ampel“-Koalitionen (SPD, FDP, Grüne) in Bremen und Brandenburg blieben die Ausnahme. Die eingespielten Routinen wurden wiederum durch die Etablierung der PDS/Linkspartei unter Druck gesetzt. Diese positionierte sich anfangs als Radikalopposition, zugleich schlossen die anderen Parteien eine Zusammenarbeit mit ihr an der Regierung aus. Nur langsam öffnete sich die SPD für Bündnisse mit der Linken, was aber vor allem für die neuen Länder gilt, wo sich der Reformerflügel in der PDS/Linkspartei häufig durchsetzte und entsprechend ein gemäßigt-pragmatischer Kurs eingeschlagen wurde. Dennoch nahm in der Konsequenz die Wahrscheinlichkeit von Mehrheiten für Zweier-Konstellationen ab. Das Aufkommen der Piratenpartei und seit 2013 der Alternative für Deutschland hat diese Entwicklung weiter angetrieben. Einerseits führte das zu einer zunehmenden Zahl Großer Koalitionen, andererseits waren die Parteien gezwungen, sich Gedanken über mögliche Dreierkoalitionen zu machen.8 Da das deutsche politische System föderal aufgebaut ist und die Länder über ähnliche institutionelle Strukturen wie die Bundesebene verfügen, äußerte sich das zunächst vorrangig auf Länderebene.9

Im Bundestag vertretene Parteien

Länder als Koalitionslabore

Länder als Koalitionslabore

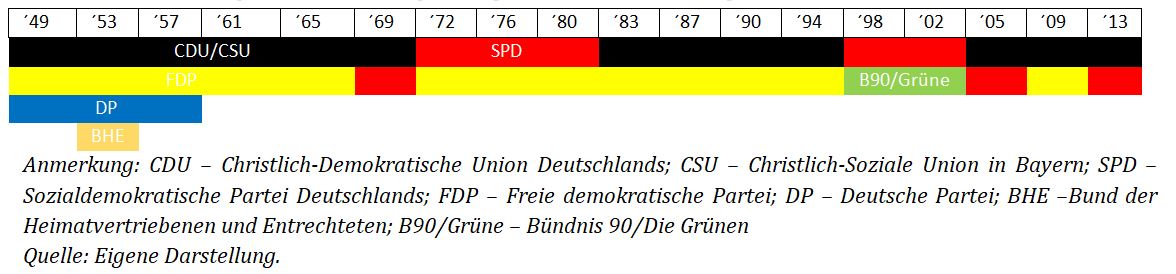

Wähler messen Landtagswahlen häufig eine geringere Bedeutung zu als Bundestagswahlen – was sich an in der Regel niedrigeren Wahlbeteiligungen ablesen lässt. Sie sind hier eher bereit, ihre Stimme einer anderen oder neuen Partei zu geben.10 Veränderungen im Parteiensystem deuten sich somit auf dieser Ebene zuerst an.11 Zugleich sind die Politikfelder, für welche die Länder ausschließliche Kompetenzen haben, tendenziell weniger konfliktreich als im Bund, was die Hürden für eine Zusammenarbeit senkt und den Spielraum für Experimente vergrößert (so hat beispielsweise die Außenpolitik so gut wie keine Relevanz in der Landespolitik). Zwar haben wir im Bund bislang nur Regierungen aus CDU und FDP auf der einen und SPD und Grünen auf der anderen Seite sowie Große Koalitionen aus Union und Sozialdemokraten gesehen, allerdings deuten sich durch die zwei Großen Koalitionen in kurzer Folge unterschwellig Verschiebungen an.

Zusammensetzung der Bundesregierungen nach Bundestagswahlen

Auf Ebene der Länder zeichnet sich bereits länger ein umfassender Wandel ab: Schon 2006 sondierten etwa in Baden-Württemberg nach den Landtagswahlen CDU und Grüne vor den Augen einer überraschten Öffentlichkeit eine Zusammenarbeit – wenn auch letztlich erfolglos.12 Zur ersten Realisierung einer schwarz-grünen Koalition kam es 2008 im Stadtstaat Hamburg unter dem Regierenden Bürgermeister Ole von Beust (CDU). Ein Jahr später bildete sich im Saarland unter Führung des Ministerpräsidenten Peter Müller ein Bündnis aus CDU, FDP und Grünen (die sog. „Jamaika“-Koalition). Beide neuen Koalitionsvarianten überstanden allerdings nicht die ganze Legislaturperiode und gingen im Streit auseinander. In Hamburg knirschte es in der Zusammenarbeit, nachdem ein Volksbegehren die schwarz-grüne Schulreform gekippt hatte.13 Der Rücktritt des Bürgermeisters von Beust, Architekt und Gesicht des Experiments, unterminierte den vorher vertrauensvollen Umgang der Koalitionäre. Nach weiteren Personalwechseln innerhalb der CDU und erkennbaren Abstimmungs- und Kommunikationsschwierigkeiten kündigten die Grünen das Bündnis im November 2010 auf – wobei sicher die zu der Zeit sehr guten Umfragewerte ihren Teil beitrugen. Im Saarland regierte die Koalition aus CDU, FDP und Grü- nen geräuschlos, große inhaltliche Konflikte gab es keine.14

Das lag unter anderem darin begründet, dass der grüne Partei- und Fraktionsvorsitzende Hubert Ulrich als Befürworter der neuen Koalitionsvariante seinen Landesverband klar dominierte. Auch hier gab es einen Wechsel im Ministerpräsidentenamt von Peter Müller (CDU) zu Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), ursächlich für das Ende der Koalition waren aber ein heftiger Streit und Skandale innerhalb der mitregierenden FDP. Die neue Ministerpräsidentin beendete daher im Januar 2012 das Experiment und holte sich stattdessen die SPD in die Regierung.

Schwerer tat sich auf der anderen Seite das linke Lager mit einer Zusammenarbeit: Die SPD-Spitzenkandidatin Andrea Ypsilanti scheiterte 2008 in Hessen mit dem ersten Versuch einer rot-grünen, von der Linkspartei tolerierten Landesregierung spektakulär an Widerstand aus der eigenen Fraktion.15

Im Wahlkampf hatte sie eine Zusammenarbeit mit den Linken kategorisch ausgeschlossen und erkennbar die Strategie verfolgt, die Partei aus dem Landtag zu halten. Gerade in den alten Bundesländern gaben sich die Landesverbände der Linkspartei häufig radikal und wenig kompromissbereit. Ihre Hauptkritik galt den Agenda- 2010-Reformen der rot-grünen Bundesregierung unter Gerhard Schröder (SPD), was häufig mit einer Verklärung der DDR-Geschichte einherging. Ihr Wählerpotential fällt im Westen deutlich geringer aus, oft scheiterten sie auch an der Fünf-Prozent-Hürde. Nachdem SPD und Grüne in Hessen eine Mehrheit zur Ablösung der Landesregierung unter Roland Koch (CDU) verfehlten, änderte Ypsilanti nach einigem Zögern ihren Kurs. Der abrupte Kurswechsel sorgte für viel Unmut in der Öffentlichkeit und in der eigenen Fraktion, aus der ihr letztlich vier Abgeordnete die Unterstützung untersagten. Hannelore Kraft (SPD) hatte in ihrem Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen 2010 ihre Lehren aus dem Fall gezogen und äußerte sich weniger strikt ablehnend. Das erlaubte ihr – diesmal ohne einen öffentlichen Aufschrei – die Bildung einer rot-grüne Minderheitsregierung mit Tolerierung der Linkspartei voranzutreiben.

Letztlich besiegelte ein SPD-Bundesparteitagsbeschluss diese Phase, der den Landesverbänden grundsätzlich die Entscheidungen überließ, ob sie mit der Linken regieren wollen oder nicht. Das Verhältnis von SPD und Linkspartei auf Länderebene normalisierte sich in der Folge, in der Bundespolitik finden sich aber weiterhin nur schwer überbrückbare Differenzen (vor allem in der Sozial- und Außenpolitik). Das Verhältnis von Grünen und Linkspartei war von Anfang an weniger belastet, gerade der linke Parteiflügel der Grünen zeigte früh Sympathie für eine Zusammenarbeit. In Thüringen brachte das Bodo Ramelow (Linkspartei) in das Amt des Ministerpräsidenten, in Berlin wird seit der Wahl 2016 ein rot-rotgrünes Dreierbündnis von Michael Müller von der SPD geführt. Die Regierungsarbeit wirkte sich mäßigend auf die entsprechenden Landesverbände der Linkspartei aus. Im hoch verschuldeten Berlin trug die Partei beispielsweise den Kurs der strikten Haushaltskonsolidierung mit. Auch die Regierung in Thüringen positionierte sich bislang wenig radikal und zeigte sich etwa im Bundesrat zu Kompromissen bereit (z.B. bei der PKW-Maut). Ein BlockadeKurs ist bislang nicht erkennbar. Anders als auf Bundesebene ist Deutschland aktuell in den Ländern eine bunte Koalitionsrepublik. Berücksichtigt man die Reihung der Partner, existieren im Juli 2017 elf verschiedene Koalitionsformate.

Koalitionslandkarte der deutschen Länder

Die neuen Koalitionskonstellationen und -formate in den Ländern bleiben nicht ohne Auswirkung auf die jeweiligen Parteien als Ganzes, beziehungsweise auf das Verhältnis zwischen den Parteien in der Bundespolitik. Über die Kooperationen in den Ländern bauen die beteiligten Akteure zueinander Vertrauen auf (zumindest bei Koalitionen ohne ständige Konflikte). Wechseln Personen zwischen den föderalen Ebenen, so nehmen sie diese Erfahrungen mit. Zugleich analysieren die Spitzen der Bundesparteien aber auch die Situation in den Ländern, um über die Bedingungen der Zusammenarbeit zu lernen oder zugrundeliegende Leitbilder zu erkennen.16 Die Zusammensetzungen der Landesregierungen wirken sich allerdings noch direkter auf die Politik im Bund aus, sind doch die Länder über den Bundesrat an der Gesetzgebung beteiligt. Um ein Gesetzesvorhaben durchzubekommen, benötigen Bundesregierung und Parlamentsmehrheit bei Zustimmungsgesetzen eine Mehrheit im Bundesrat als Länderkammer.17

Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat

Die Ausgestaltung der Länderbeteiligung auf Bundesebene entspricht in Deutschland dem Modell des sogenannten Exekutivföderalismus.18 Im Bundesrat sind nicht die Landesparlamente, sondern die Landesregierungen vertreten. Ob ein Land einem Vorhaben zustimmt, müssen die Koalitionäre jeweils untereinander ausmachen – ein Aufteilen der den Ländern nach ihrer Bevölkerungsgröße zustehenden drei bis sechs Stimmen ist nicht möglich. Entsprechend legen die Parteien in den Koalitionsvereinbarungen so gut wie immer fest, dass sich das Land im Bundesrat enthält, falls keine Einigung erzielt werden kann („Bundesratsklausel“). Jeder Koalitionspartner hat somit die Möglichkeit, eine Enthaltung zu erzwingen. Damit eine Initiative den Bundesrat erfolgreich passiert, werden aber stets 35 Stimmen benötigt (absolute Mehrheit), so dass sich Enthaltungen de facto wie Nein-Stimmen auswirken.

Es kann daher im Interesse der Bundesregierung sein, dass sich in den Ländern möglichst die gleichen Parteien zu Koalitionen zusammenfinden, die im Bund regieren, sodass im Bundesrat (potenziell) leichter Mehrheiten organisiert werden können. Ansonsten ist es den nicht an der Bundesregierung vertretenen Parteien möglich, diesen über etwaige Beteiligungen an Landesregierungen als Blockadeinstrument nutzen.19 So waren beispielsweise im Herbst 2016 die Grünen an so vielen Landesregierungen beteiligt, dass sie die von der Großen Koalition auf den Weg gebrachte Ausweitung der sicheren Drittstaatenregelung auf einige nordafrikanische Staaten im Bundesrat ablehnen konnten.

Zusammensetzung und Stimmenverteilung im Bundesrat (nach Koalitionskonstellationen)

Allerdings haben die Bundesparteien formal keine Mitsprache bei den Koalitionsentscheidungen ihrer Landesverbände. Im Rahmen des Grundkonsenses der Gesamtpartei besitzen diese eine hohe Autonomie und lassen sich ungern in die zentrale Entscheidung der Regierungsbildung hineinreden. Zugleich weisen die Landesverbände der Parteien dezidiert eigene Profile auf.20 Für die Union gilt etwa, dass die Landesparteien in den Stadtstaaten sich in gesellschaftspolitischen Fragen mehr hin zum libertären Pol platzieren. Bei den Grünen sind gerade die süddeutschen Verbände in Baden-Württemberg und Bayern in beiden Konfliktdimensionen deutlich zentraler positioniert als der Rest der Partei. Nichtsdestotrotz existieren in den föderal aufgebauten Parteien informelle Kanäle, über die zu entsprechenden Fragen Kommunikation verläuft und die Bundespartei kann insgesamt eher bremsend oder fördernd agieren, was sich zumindest in Teilen auf die Wahrscheinlichkeit von Koalitionsexperimenten auswirkt.

Umgekehrt ergibt sich aus diesem Zusammenhang der mögliche Effekt, dass Parteien im Bund bei ihren koalitionsstrategischen Überlegungen die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat mit einbeziehen. Je mehr Stimmen eine bestimmte Konstellation dort aufweist, umso handlungsstärker ist diese potentiell als Bundesregierung. Der Blick auf die aktuelle Zusammensetzung zeigt, dass die amtierende Große Koalition zurzeit nur auf 16 mehr oder weniger sichere Stimmen zählen kann. Eventuell kann hier noch die ungewöhnliche Konstellation einer um die Grünen erweiterten Großen Koalition in Sachsen-Anhalt mit ihren vier Stimmen hinzugerechnet werden. Doch auch dann bleibt man weit von den nötigen 35 Stimmen entfernt. Die Bundesregierung muss in dieser Situation (Stand: Juli 2017) bei zustimmungspflichtigen Gesetzen jetzt schon verstärkt um Unterstützung für ihre Gesetzesvorhaben werben.

Stimmen der Koalitionsvarianten im-Bundesrat Darüber hinaus zeigt die Zusammensetzung, dass sich die FDP erkennbar noch nicht von dem Tiefschlag des verpassten Wiedereinzugs in den Bundestag 2013 erholt hat. Erstmals seit Gründung der Bundesrepublik verfügte die FDP nicht über eine Fraktion im Bundestag; die Folge war ein tiefgreifender und umfassender Wandel der Partei. Fast alle prominenten Akteure aus Zeit der schwarz-gelben Bundesregierung zogen sich zurück, Christian Lindner wurde der neue Hoffnungsträger der Partei. Er trieb eine programmatische Erneuerung voran und verpasste der Partei insgesamt ein neues Erscheinungsbild. Als erstes Zeichen, dass die existenzbedrohende Phase überstanden war, lässt sich der Eintritt in das Ampel-Bündnis in RheinlandPfalz sehen. Schließlich gingen im Mai 2017 die Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen überaus positiv für die FDP aus, in beiden Ländern ist man nun auch wieder an der Regierung beteiligt. Betrachtet man die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat vor dem Hintergrund möglicher Dreierbündnisse, so fällt ein Bündnis aus SPD, FDP und Grünen ähnlich klein aus wie die Große Koalition: Mit den drei rot-grünen Landesregierungen und der Ampel-Koalition in RheinlandPfalz kommt man auf 16 Stimmen. Deutlich besser steht es inzwischen um eine Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Grünen. Der Ausgang der Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen hat dieser Konstellation zehn Stimmen beschert, damit ist man nur noch acht Stimmen von einer Bundesratsmehrheit entfernt. Knapp dahinter liegt die Variante einer rot-rot-grünen Zusammenarbeit: Hier kommt man auf 24 Stimmen, elf Stimmen fehlen zu einer absoluten Mehrheit. Allerdings erzielt gerade ein solches Regierungsbündnis in Umfragen meist die niedrigsten Zustimmungswerte bei den Wählern. Die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat entscheiden nicht alleine über die Koalitionsbildung, aber sie bilden ein oft übersehenes, wichtiges Puzzleteil.

Darüber hinaus zeigt die Zusammensetzung, dass sich die FDP erkennbar noch nicht von dem Tiefschlag des verpassten Wiedereinzugs in den Bundestag 2013 erholt hat. Erstmals seit Gründung der Bundesrepublik verfügte die FDP nicht über eine Fraktion im Bundestag; die Folge war ein tiefgreifender und umfassender Wandel der Partei. Fast alle prominenten Akteure aus Zeit der schwarz-gelben Bundesregierung zogen sich zurück, Christian Lindner wurde der neue Hoffnungsträger der Partei. Er trieb eine programmatische Erneuerung voran und verpasste der Partei insgesamt ein neues Erscheinungsbild. Als erstes Zeichen, dass die existenzbedrohende Phase überstanden war, lässt sich der Eintritt in das Ampel-Bündnis in RheinlandPfalz sehen. Schließlich gingen im Mai 2017 die Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen überaus positiv für die FDP aus, in beiden Ländern ist man nun auch wieder an der Regierung beteiligt. Betrachtet man die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat vor dem Hintergrund möglicher Dreierbündnisse, so fällt ein Bündnis aus SPD, FDP und Grünen ähnlich klein aus wie die Große Koalition: Mit den drei rot-grünen Landesregierungen und der Ampel-Koalition in RheinlandPfalz kommt man auf 16 Stimmen. Deutlich besser steht es inzwischen um eine Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Grünen. Der Ausgang der Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen hat dieser Konstellation zehn Stimmen beschert, damit ist man nur noch acht Stimmen von einer Bundesratsmehrheit entfernt. Knapp dahinter liegt die Variante einer rot-rot-grünen Zusammenarbeit: Hier kommt man auf 24 Stimmen, elf Stimmen fehlen zu einer absoluten Mehrheit. Allerdings erzielt gerade ein solches Regierungsbündnis in Umfragen meist die niedrigsten Zustimmungswerte bei den Wählern. Die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat entscheiden nicht alleine über die Koalitionsbildung, aber sie bilden ein oft übersehenes, wichtiges Puzzleteil.

Ausblick auf die Bundestagswahl im Herbst

Es ist zu erwarten, dass die steigende Fragmentierung der Parteiensysteme in den Ländern, die zu der bereits geschilderten bunten Koalitionsrepublik führte, im Herbst 2017 auch Auswirkungen auf die Bundesebene haben wird. Zwar ist ein Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde für die kleinen Parteien nie völlig auszuschließen, aber ein verpasster Wiedereinzug von Linkspartei und Grünen wäre eine große Überraschung. Auch für die Freien Demokraten ist nach den Erfolgen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen die Wahrscheinlichkeit für eine Rückkehr in den Bundestag gestiegen.

Interessant wird, ob der AfD der Einzug ins Parlament gelingt. Sie landete bei der Bundestagswahl 2013 mit 4,7 Prozent denkbar knapp unter der Sperrklausel. In Umfragen schwankte die AfD allerdings nach der Bundestagswahl 2013 häufig um die fünf Prozent, nach einem parteiinternen Machtkampf um die Ausrichtung der Partei und dem Austritt von Parteigründer Bernd Lucke im Juli 2015 sahen schon viele Beobachter das Ende gekommen. Lucke war das Gesicht der Partei und stand für den wirtschaftsliberalen und euro-skeptischen Flügel. Mit ihm verließen viele ähnlich gesinnte Mitglieder die Partei; in der Folge sackte die AfD in Umfragen ab. Allerdings erholte sich die Partei wieder, was vor allem der medialen Dominanz der Flüchtlingspolitik in den Jahren 2015 und 2016 geschuldet war.21 Sie fand ihr neues Hauptthema in Forderungen nach einer strikten Begrenzung von Zuwanderung und verknüpfte das mit einer fundamentalen Kritik am Islam („Der Islam gehört nicht zu Deutschland“).22 Parallel dazu versuchte sie, sich weiter als Anti-Establishment-Partei zu profilieren, um Protestwähler anzuziehen.23

Die für ihre Gründung impulsgebende Euro- und EU-Kritik spielt inzwischen nur noch eine untergeordnete Rolle. So oder so gelang ihr in fast allen zurückliegenden Landtagswahlen der Einzug in die Länderparlamente. Nach der Wahl in Nordrhein-Westfalen im Mai 2017 ist sie in 13 Landtagen vertreten (nur in einem weniger als die Grünen und in zwei mehr als die Linkspartei).

Der AfD-Bundesparteitag in Köln im April 2017 verdeutlichte aber zugleich, dass in der Partei unterschiedliche Auffassungen über programmatische Schwerpunkte und Strategien für die Bundestagswahl existieren, über welche teils erbitterte Kämpfe ausgetragen wurden. Bislang hat die innerparteiliche Zerstrittenheit der AfD scheinbar nicht geschadet, wobei sich jedoch in den Umfragen zur Bundestagswahl nach dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise ein langsam sinkender Trend zeigt. In jedem Fall fährt die AfD einen radikalen Oppositionskurs und ist nicht zu Regierungsverantwortung bereit – allerdings will auch keine der etablierten Parteien mit ihr koalieren. Sollte sie in den Bundestag einziehen, nimmt sie mit ihrem Sitzanteil nicht am Koalitionsspiel teil. Die von ihr besetzten Sitze fehlen aber alternativen Optionen für eine Mehrheit, so dass sie auch mit ihrer Außenseiterposition die Mehrheitsarithmetik für die anderen Parteien beeinflusst.

Ein weiteres Kennzeichen des deutschen Parteiensystems, das für die Regierungsbildung besondere Relevanz hat, ist die Existenz der zwei Volksparteien Union und SPD sowie deren Relation zueinander. Zwar verlieren beide Parteien seit den 1970er Jahren kontinuierlich an Mitgliedern, dennoch dominieren sie weiterhin die Parteienlandschaft und bilden auch programmatisch milieu- übergreifend ein breites gesellschaftliches Spektrum ab. Dabei ist die Bundesebene von einer Asymmetrie zugunsten der CDU gekennzeichnet, die meist vor der SPD liegt. Nur bei einigen wenigen Wahlen lagen die beiden Parteien gleich auf und nur einmal – 1998 – die Sozialdemokraten weit vor der Union. Das war auf die besonderen Bedingungen dieser Wahl zurückzuführen, bei der Bundeskanzler Helmut Kohl eine fünfte Amtszeit anstrebte, was selbst in seiner eigenen Partei in Teilen kritisch gesehen wurde. Dem Herausforderer Gerhard Schröder (SPD) gelang es hingegen, die Wechselstimmung für sich zu nutzen. Der Abstand der beiden führenden Parteien ist im Fall erstens relevant für die Frage der Kanzlerschaft, da die stärkere Partei nach ungeschriebenem Gesetz Anspruch auf den Posten des Regierungschefs hat. Zweitens leitet sich hiervon ab, inwieweit ein Zweierbündnis mit einer kleineren Partei auf eine Mehrheit kommt oder ob hierfür ggf. mehrere Juniorpartner notwendig sind. Entsprechend groß war die Euphorie in den Reihen der Sozialdemokraten, als nach dem überraschenden Rückzug des Wirtschaftsministers und Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel der Präsident des Europaparlaments und ehemalige europaweite Spitzenkandidat Martin Schulz übernahm und die SPD in Umfragen zur Union aufschloss. Erstmals seit langem schien wieder eine Machtperspektive für einen SPD-Kanzler greifbar. Überdurchschnittlich viele Eintritte von Neumitgliedern wurden verzeichnet. Allerdings verpuffte dieser Effekt in den Umfragen rasch wieder (wozu sicher die sozialdemokratischen Wahlniederlagen im Saarland, Schleswig-Holstein und NordrheinWestfalen ihren Teil beitrugen). So kommentierte die Süddeutsche Zeitung schon nach der Wahl in Schleswig-Holstein: „Aber schlimmer für die SPD ist die Erkenntnis, dass die Flügel, die ihr Martin Schulz im Januar verpasste, gestutzt sind. Seine Schubkraft hat Grenzen. Im Augenblick geht es für die SPD wieder dorthin, wo sie auf keinen Fall mehr hinwollte: in den 20-Prozent-Keller.”24

Daher gilt wie zuvor, dass nach dem jetzigen Stand nur für die Union Zweierbündnisse denkbar sind, während sich die SPD hingegen mit hoher Wahrscheinlichkeit um zwei Koalitionspartner wird bemühen müssen. Allerdings haben die letzten Landtagswahlen verdeutlicht, dass sich Mehrheitsverhältnisse rasch ändern können. Viele Wähler entscheiden sich erst spät, zugleich sinkt der Anteil der Wähler mit Parteibindung.25 Somit kann sich auch kurz vor der Wahl noch Bewegung ergeben.

Doch wie steht es um die inhaltliche Nähe und Distanz der Parteien? Bis auf die Union legten alle im Mai und Juni 2017 ihre Wahlprogramme vor und verabschiedeten diese auf Parteitagen. Bei der CDU war Kanzleramtsminister Peter Altmaier federführend bei der Programmerstellung. CDU und CSU haben sich auf ein gemeinsames Programm verständigt, das Anfang Juli gemeinsam präsentiert wurde. Es betont die Kontinuität der Regierungsarbeit und stellt Steuererleichterungen in Aussicht. Auf den meisten Politikfeldern herrscht zwischen den Schwesterparteien Einigkeit; Divergenzen bestehen hingegen im Bereich der Flüchtlings- und Integrationspolitik (z.B. in der Frage einer Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen). Die CSU hat Mitte Juli den sog. „Bayernplan“ vorgelegt, ein eigenes Wahlprogramm für die Bundestagswahl. Die SPD hat diesmal erkennbar versucht, Divergenzen zwischen Programm und ihrem Spitzenkandidaten Schulz zu vermeiden (2013 war man mit einem linken Programm und einem mittigen Kandidaten Steinbrück angetreten). Der Fokus liegt eindeutig bei Fragen sozialer Gerechtigkeit, so dass man sich in Richtung mehr staatlicher Intervention und Steuerung bewegt (z.B. Erhöhung des Spitzensteuersatzes). Symbolträchtig sind die Vorschläge zu Korrekturen an der von Gerhard Schröder verantworteten Agenda-2010-Politik (z.B. das ALG-Q), mit dem verloren gegangene Anhänger zurückgewonnen werden sollen. In der Zuwanderungsdebatte setzt man auf „geordnete Migrationspolitik“, wozu neben mehr Integrationsbemühungen auch eine konsequentere Rückführung zählt. Während sich in der sozioökonomischen Dimension viele Ähnlichkeiten mit dem Programm der Grünen finden, fokussieren sich diese jedoch in ihrem Wahlprogramm 2017 vor allem ihren Markenkern im Bereich Ökologie und Umweltschutz. Der Tatsache, dass die anderen Parteien inzwischen diese Themen aufgegriffen haben, versucht man zu begegnen, in dem man einerseits darauf pocht das Original zu sein, und andererseits ambitioniertere Ziele formuliert (z.B. sofortige Abschaltung schmutzigster Kohlekraftwerke, Ausstieg aus Verbrennungsmotoren). Zugleich betont man offensiv den Einsatz für Vielfalt, Multikulturalismus und eine offene Gesellschaft – gewissermaßen als Gegenpol zur AfD.

Ähnlich stellt sich die Linkspartei in ihrem Programm auf, wobei sie in sozialstaatlichen Fragen deutlich weitergeht als SPD und Grüne. So fordert sie beispielsweise Steuerhöhungen, einen Mindestlohn von zwölf Euro, eine Mindestrente von 1.050 Euro sowie die Abschaffung von Hartz IV. Verhandlungen wären hier schwierig, aber noch größere Gräben existieren in der Außen- und Sicherheitspolitik. Anders als Rot-Grün stellt sich die Linke in Teilen durchaus EU-skeptisch auf, sie lehnt die NATO ab und positioniert sich weniger kritisch gegenüber Russland als ihre Mitbewerber. Trotz der programmatischen Reformen scheint sich die Position der FDP im Parteiensystem nicht grundsätzlich gewandelt zu haben. Nähe und Distanz zu den anderen Parteien hängen bei den Liberalen von der betrachteten Konfliktdimension ab. In der sozioökonomischen Dimension liegt man näher an den Unionsparteien: Die FDP will keine Steuererhöhungen und spricht sich für Haushaltsdisziplin aus. Eine Reform des Gesundheitssystems wird abgelehnt. In der soziokulturellen Dimension hingegen befindet man sich näher an SPD und Grünen: Die FDP fordert ein modernes Einwanderungsgesetz und setzt sich für die Öffnung der Ehe ein. Der kursorische Überblick verdeutlicht, dass eine Regierungsbeteiligung der Linken weiter schwierig bleibt. Bei FDP und Grünen sind hingegen einige Verbindungslinien erkennbar (vor allem in gesellschaftspolitischen Fragen), die ja auch zumindest auf Länderebene eine Ampel in Rheinland-Pfalz und eine Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein ermöglicht haben. Interessant wird dabei, wie vor dem Hintergrund der Bundespolitik eher eine Nähe zu CDU/CSU oder zur SPD hergestellt werden kann. Nicht zu unterschätzen ist ein AfD-Effekt: Durch das Aufkommen einer neuen Außenseiterposition rücken die etablierten Parteien näher zusammen. Ein treffendes Beispiel ist Sachsen-Anhalt, wo die Grünen ohne großes Lamentieren erstmals überhaupt als Juniorpartner in eine Große Koalition eingetreten sind. Die wahrgenommenen Distanzen schrumpfen.

Eine besondere Rolle kommt den Koalitionssignalen zu, die häufig Bestandteil der Programme sind.26 Einerseits zeigen sie nach außen dem Wähler, welche Regierungsbündnisse eine Partei eingehen will, andererseits wirken sie nach innen mobilisierend auf die Parteimitglieder. Häufig werden diese in der heißen Phase des Wahlkampfs oder unter dem Eindruck von Umfragen verändert und erweitert – durch Parteitage, Vorstandsbeschlüsse oder Festlegungen der Spitzenkandidaten. Die Parteien sehen sich dabei mit einem Dilemma konfrontiert: Die Verhandlungsposition nach der Wahl fällt am stärksten aus, wenn alle Optionen offen gehalten werden. Zugleich zieht eine solche Haltung Vorwürfe der Beliebigkeit nach sich. Die Parteien finden sich in ihren Koalitionsstrategien eingezwängt zwischen dem Wunsch der Wähler nach einer Machtperspektive wie gleichzeitig der Abgrenzung von Wettbewerbern, den Strategien der Landesverbände und der Notwendigkeit, sich Handlungsspielraum zu bewahren. Es wird interessant sein, wie die Parteien – vor allem mit zunehmender Intensität des Wahlkampfs – damit umgehen und es lohnt sich, bei den Formulierungen genau hinzuschauen. Bislang zeichnet sich ab, dass die Parteien einen Kurs des Offenhaltens möglichst vieler Optionen verfolgen – das erhöht eindeutig den Spielraum der Parteispitzen für Sondierungen nach der Wahl. Schließlich könnte die Bedeutung der Sondierungsphase nach der Wahl zunehmen. Bisher waren die Verhältnisse in der Bundesrepublik – was die Dauer der Regierungsbildung angeht – relativ überschaubar. In anderen Ländern (z.B. in Belgien oder in den Niederlanden) zieht sich dieser Prozess deutlich länger hin, teilweise werden die Gespräche abgebrochen und es wird wieder von vorne begonnen. Zur Verlängerung der Koalitionsverhandlungen wird auch beitragen, dass die Spitzen der deutschen Parteien in offenen Situationen verstärkt die Parteibasis – über Parteitage oder Mitgliederentscheide – einbeziehen werden, um sich für neue Formate des Rückhalts in der Partei zu versichern. Die SPD war nach der Wahl 2013 die erste Partei auf Bundesebene, die sich den Eintritt in die Große Koalition von der Basis in einer Urwahl bestätigen ließ.

Fasst man die Ausführungen zum Wandel der deutschen Koalitionslandschaft zusammen, so wäre das erste „echte“ Dreierbündnis auf Bundesebene sicherlich weniger eine dramatische Neuerung als eine Reaktion auf die Ausdifferenzierung des Parteiensystems sowie im Blick auf unsere europäischen Nachbarn auch nicht ungewöhnlich.27 Allerdings besteht durch die Beweglichkeit genauso gut die Möglichkeit auf die zumindest zeitweise Rückkehr zu den übersichtlichen alten Verhältnissen, etwa wenn Union und FDP – wie in Nordrhein-Westfalen – knapp auf eine Mehrheit kommen. Letztlich bleibt als Notlösung weiterhin die Große Koalition eine Option, deren Fortsetzung aber vor allem für die SPD als Juniorpartner wenig Attraktivität besitzt und im Falle eines Stimmenverlusts nur mit großem Widerwillen akzeptiert würde. Es wäre wohl nur der Verweis auf die staatspolitische Verantwortung, der hier final überzeugend wirken könnte. Je nach Ausgang der Wahl könnte es diesmal etwas länger dauern, bis eine Regierung ins Amt gelangt. In jedem Fall können wir mehr noch als sonst mit Spannung auf den Wahlkampf sowie den Sondierungen und Verhandlungen nach der Wahl schauen.

Zitationshinweis

Switek, Niko (2017): Bunte Koalitionsrepublik Deutschland, Essay, Erschienen auf: regierungsforschung.de, Online verfügbar unter: https://regierungsforschung.de/bunte-koalitionsrepublik-deutschland/

- Deutscher Bundestag, Minderheitenrechte im Parlament neu geregelt, https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2014/50128110_ kw14_de_minderheitenrechte/216634 [Stand: 18.05.2017]. [↩]

- Vgl. Niko Switek: Koalitionsregierungen. Kooperationen unter Konkurrenten, in: Karl-Rudolf Korte/Timo Grunden (Hg.): Handbuch Regierungsforschung, Wiesbaden 2013, S. 277–286. [↩]

- Vgl. Sabine Kropp: The Ubiquity and Strategic Complexity of Grand Coalition in the German Federal System, in: German Politics 19 (2010), S. 286–311. [↩]

- Vgl. Suzanne S. Schüttemeyer: Koalition/Koalitionstheorie, in: Dieter Nohlen/ Rainer-Olaf Schultze (Hg.): Lexikon der Politikwissenschaft: Theorien, Methoden, Begriffe, München 2010, S. 466 f. [↩]

- Vgl. Suzanne S. Schüttemeyer: Koalition/Koalitionstheorie, in: Dieter Nohlen/ Rainer-Olaf Schultze (Hg.): Lexikon der Politikwissenschaft: Theorien, Methoden, Begriffe, München 2010, S. 466 f. [↩]

- Vgl. Christoph Bieber/Claus Leggewie (Hg.): Unter Piraten. Erkundungen in einer neuen politischen Arena, Bielefeld 2012. [↩]

- Vgl. Simon Franzmann: Von der Euro-Opposition zur KosmopolitismusOpposition. Der Fall der deutschen AfD. In: Lisa Anders/Henrik Scheller/ Thomas Tuntschew (Hg.): Parteien und die Politisierung der Europäischen Union, Wiesbaden 2017. [↩]

- Vgl. Niko Switek: Unpopulär aber ohne Alternative? Dreierbündnisse als Antwort auf das neue Fünfparteiensystem, in: Karl-Rudolf Korte (Hg.): Bundestagswahl 2009: Analysen der Wahl-, Parteien-, Kommunikations und Regierungsforschung, Wiesbaden 2010, S. 320–344.) [↩]

- Vgl. Frank Decker: Regieren im „Parteienbundesstaat“. Zur Architektur der deutschen Politik, Wiesbaden 2011. [↩]

- Vgl. Karl-Rudolf Korte: Wahlen in Deutschland, Bonn 8 2013 [↩]

- Vgl. Thomas Bräuninger/Marc Debus: Parteienwettbewerb in den deutschen Bundesländern, Wiesbaden 2012. [↩]

- Vgl. Niko Switek: Bündnis 90/Die Grünen. Koalitionsentscheidungen in den Ländern, Baden-Baden 2015. [↩]

- Vgl. Katharina Fegebank: Schwarz-Grün in Hamburg. Ein Wagnis, das vorzeitig beendet wurde, in: Volker Kronenberg/Christoph Weckenbrock (Hg.): Schwarz-Grün. Die Debatte, Wiesbaden 2011, S. 242–255. [↩]

- Vgl. Adolf Kimmel: Jamaika im Saarland. „Ein neues Kapitel in der Parteiengeschichte der Bundesrepublik“?, in: Volker Kronenberg/Christoph Weckenbrock (Hg.): Schwarz-Grün. Die Debatte, Wiesbaden 2011, S. 288–306 [↩]

- Vgl. Volker Zastrow: Die Vier: eine Intrige, Berlin 2009 [↩]

- Vgl. für das Beispiel der Grünen: Switek (wie Anm. 3). [↩]

- Vgl. Karl-Rudolf Korte: Das politische System der Bundesrepublik Deutschland, in: Hans-Joachim Lauth/Christian Wagner (Hg.): Politikwissenschaft: Eine Einführung, Stuttgart 2016, S. 63–98. [↩]

- Vgl. Korte (wie Anm. 11). [↩]

- Vgl. Sven Leunig/Hendrik Träger: Parteipolitik und Landesinteressen. Der deutsche Bundesrat 1949–2009, Münster u.a. 2012. [↩]

- Vgl. Thomas Bräuninger/Marc Debus: Parteienwettbewerb in den deutschen Bundesländern, Wiesbaden 2012. [↩]

- Vgl. Robin Alexander: Die Getriebenen. Merkel und die Flüchtlingspolitik. Report aus dem Inneren der Macht, München 2017. [↩]

- Vgl. Frank Decker: Die Ankunft des neuen Rechtspopulismus im Parteiensystem der Bundesrepublik, in: Andreas Blätte/Christoph Bieber/Karl-Rudolf Korte/Niko Switek (Hg.): Regieren in der Einwanderungsgesellschaft. Impulse zur Integrationsdebatte aus Sicht der Regierungsforschung, Wiesbaden 2017, S. 55–61. [↩]

- Vgl. Marcel Lewandowsky/Heiko Giebler/Aiko Wagner: Rechtspopulismus in Deutschland. Eine empirische Einordnung der Parteien zur Bundestagswahl 2013 unter besonderer Berücksichtigung der AfD, in: Politische Vierteljahresschrift 2 (2016), S. 247–275. [↩]

- Stefan Braun: Schulz-Effekt? Perdu!, sz.de, http://www.sueddeutsche.de/ politik/landtagswahl-in-schleswig-holstein-schulz-effekt-perdu- 1.3492707 [Stand: 07.05.2017]. [↩]

- Vgl. Rüdiger Schmitt-Beck/Julia Partheymüller: Why voters decide late: A simultaneous test of old and new hypotheses at the 2005 and 2009 German federal elections, in: German Politics, 21 (2012), H. 3, S. 299–316; Anne Schäfer/Rüdiger-Schmitt-Beck: Parteibindungen, in: Rüdiger Schmitt-Beck u.a. (Hg.): Zwischen Fragmentierung und Konzentration: Die Bundestagswahl 2013, Baden-Baden 2014. [↩]

- Volker Best: Koalitionssignale bei Landtagswahlen, Baden-Baden 2015) [↩]

- Vgl. Wolfgang Müller/Kaare Strøm: Koalitionsregierungen in Westeuropa: Bildung, Arbeitsweise und Beendigung, Wien 1997. [↩]