Stärker als die politischen Positionen der Parteien wird in der deutschen Koalitionsdemokratie vor Wahlen oft die Frage diskutiert: „Wer mit wem?“. Dies ist verständlich, entscheidet die Antwort doch darüber, welche ihrer Forderungen eine Partei letztlich umsetzen kann und welche bloße Wahlprogramm-Prosa bleiben.

Der Beitrag von Dr. Volker Best stellt eine Typologie von Koalitionssignalen vor und analysiert, welche Vorfestlegungen mit Blick auf die spätere Regierungsbildung die Parteien im bisherigen Wahlkampf getroffen haben. Die „Ausschließeritis“ der Vergangenheit wurde durch zwei neue koalitionsdemokratische Krankheitsbilder abgelöst. Vielleicht gibt es aber ein Heilmittel.

Von der „Ausschließeritis“ über die „Ausschweigeritis“ zur „Konditionitis“

Koalitionssignale vor der Bundestagswahl 2017

Autor

Dr. Volker Best ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Seine Dissertation behandelte die Koalitionssignale auf der deutschen Länderebene zwischen 1990 und 2012. Neben Parteien, Koalitionen und Wahlkämpfen beschäftigt er sich auch mit dem Thema Demokratiereform.

Stärker als die politischen Positionen der Parteien wird in der deutschen Koalitionsdemokratie vor Wahlen oft die Frage diskutiert: „Wer mit wem?“. Dies ist verständlich, entscheidet die Antwort doch darüber, welche ihrer Forderungen eine Partei letztlich umsetzen kann und welche bloße Wahlprogramm-Prosa bleiben. Der Beitrag stellt eine Typologie von Koalitionssignalen vor und analysiert, welche Vorfestlegungen mit Blick auf die spätere Regierungsbildung die Parteien im bisherigen Wahlkampf getroffen haben. Die „Ausschließeritis“ der Vergangenheit wurde durch zwei neue koalitionsdemokratische Krankheitsbilder abgelöst. Vielleicht gibt es aber ein Heilmittel.

„Ausschließeritis ist eine Krankheit, die mit dem politischen Tod enden kann“ – so diagnostizierte unlängst Dietmar Bartsch, Co-Spitzenkandidat der Linkspartei für die Bundestagswahl (O.V. 2017d). Entdeckt wurde die koalitionsdemokratische Pathologie anlässlich der hessischen Landtagswahl 2008 vom Grünen-Landesvorsitzenden Tarek Al-Wazir. Den politischen Tod starb damals die SPD-Spitzenkandidatin Andrea Ypsilanti. Grund für ihr politisches Ende war zwar nicht die „Ausschließeritis“ selbst, sondern Ypsilantis Versuch, ihre zuvor oft beschworene Absage an die Linke im Nachgang der Wahl zurückzunehmen. Freilich wird die Gefahr offener Wort-Brüche durch „Ausschließeritis“ signifikant erhöht.

Dies gilt insbesondere dann, wenn diese – wie damals in Hessen – unter allen ins Parlament einziehenden Parteien grassiert und letztlich keine arithmetische und realisierbare und zugleich mit den Vorwahlaussagen konforme Regierungsbildungsalternative verbleibt. Dann zieht „Ausschließeritis“ entweder einen demokratietheoretisch schmerzhaften Wort-Bruch nach sich oder führt gar zu einem Exekutiv-Stillstand, der allenfalls durch eine Neuwahl behoben werden kann. Diese sollte in einer funktionierenden Demokratie nicht zur Routine werden.

Mancher Beobachter mochte geneigt sein, mit Blick auf die Bundestagswahl 2017 Entwarnung zu geben: Koalitionsausschlüsse erfolgten zunächst nur gegenüber und seitens der AfD sowie zwischen der Linkspartei auf der einen und CDU/CSU sowie FDP auf der anderen Seite. Letztere Kombinationen konnte sich aber politisch wohl ohnehin kaum jemand vorstellen.

Auf den zweiten Blick verändert sich der Eindruck: Trotz Eindämmung der „Ausschließeritis“ ist die koalitionspolitische Malaise nicht kuriert. Denn auf die „Ausschließeritis“ folgte eine ausgeprägte „Ausschweigeritis“. Und mittlerweile wird diese überlagert durch eine akute „Konditionitis“.

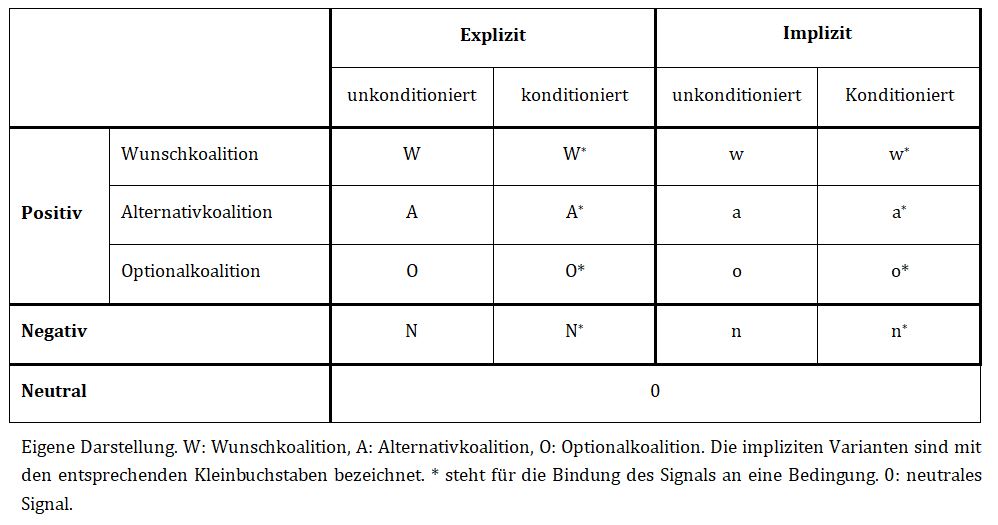

Dem Befund liegt eine differenzierte Typologie von Koalitionssignalen zugrunde (Best 2015a). Der Begriff „Koalitionssignale“ ist dem in der Alltagssprache, den Medien und der Politik weitaus gebräuchlicheren Begriff „Koalitionsaussage“ vorzuziehen, weil er umfassender ist. Hierunter fallen einerseits sowohl positive als auch negative koalitionspolitische Vorfestlegungen sowie neutrale Positionierungen gegenüber den politischen Mitbewerbern. Andererseits können hierunter sowohl explizite „Aussagen“ als auch implizite Signale gefasst werden (Abb. 1).

Implizite Signale liegen im Falle einer im Vergleich zu den restlichen politischen Mitbewerbern deutlich pfleglicheren (positiv-implizit) bzw. deutlich konfrontativeren (negativ-implizit) Behandlung einer Partei durch eine andere vor. Die neutrale Kategorie versammelt Nichtaussagen und Leerformeln wie „Grundsätzlich müssen alle demokratischen Parteien untereinander koalitionsfähig sein“. Innerhalb der positiven Koalitionsaussagen kann nach der Präferenz weiter unterschieden werden zwischen Wunschkoalitionen, Alternativkoalitionen und Optionalkoalitionen.

Abb. 1: Typologie von Koalitionssignalen

Jede Partei kann vor jeder Wahl nur eine Wunschkoalition als herausgehobene Erstpräferenz äußern. Alternative Koalitionspräferenzen können im Prinzip in beliebiger Zahl vorliegen und untereinander entweder klar abgestuft, gleichrangig oder nicht klar hierarchisiert sein; jedoch können sie maximal zweite Wahl (gegenüber der Wunschkoalition) sein. Werden mehrere Optionen ohne klare Hierarchie unter diesen und ohne eine vorgeordnete Erstpräferenz positiv eingeordnet, handelt es sich um „Optionalkoalitionen“.

Signale können entweder ohne einschränkende Bedingung (bei positiven Aussagen) bzw. einschränkenden Vorbehalt (bei negativen Aussagen) gesendet (unkonditioniertes Signal) oder mit einer/einem solchen versehen werden (konditioniertes Signal). Eine Partei kann auch allgemein Bedingungen für ihre Regierungsbeteiligung aufstellen. Diese gelten dann für alle Koalitionsoptionen dieser Partei.

Koalitionssignale können z.B. den Wahlprogrammen oder sonstigen formellen Beschlüssen von Parteien, aber auch öffentlichen Äußerungen führender Parteiakteure (z.B. Spitzenkandidaten, Parteivorsitzende oder Generalsekretäre, aber auch andere Politiker, deren Einfluss innerhalb ihrer Partei nahelegt, dass sie mit Bindungswirkung für ihre Partei sprechen) entnommen werden.

Von der „Ausschließeritis“…

Die „Ausschließeritis“ kann sich sowohl auf eine einzelne Partei als auch auf das Parteiensystem als Ganzes beziehen. Ergeht sich eine einzelne Partei in „Ausschließeritis“, dann belegt sie eine so große Zahl theoretisch vorstellbarer Koalitionsoptionen mit negativen Koalitionssignalen, dass ihr keine arithmetisch realistische und koalitionssignalkonforme Option zur Regierungsbeteiligung zu verbleiben droht. Steht darüber hinaus in Frage, ob letztlich überhaupt noch irgendeine Option zur Regierungsbildung arithmetisch und koalitionssignalkonform gangbar ist, ist in Bezug auf das Parteiensystem als Ganzes „Ausschließeritis“ festzustellen.

So gab es bei der Bundestagswahl 2005 weder die erwartete Mehrheit für die schwarz-gelbe Wunschkoalition noch ein erneutes Wählermandat für die rot-grüne Bundesregierung. Jamaika hatten die Grünen zumindest implizit ausgeschlossen. Die FDP hatte einer Ampel sogar explizit eine Absage erteilt. Dass auch die schließlich gebildete Große Koalition einigen Interviewäußerungen Angela Merkels im Wahlkampf zuwiderlief (Best 2009: 599), wurde im Nachhinein zumeist großzügig ausgeblendet.

Nach dem hessischen Fanal schien sich zunächst eine Besserung auch im Bund einzustellen. In der Woche vor der Bundestagswahl 2009 schlug die „Ausschließeritis“ jedoch abermals zu: Die FDP erteilte der Ampel-Option doch noch eine Absage und beraubte die SPD damit sämtlicher zumindest arithmetisch tragfähiger Alternativen zu einer erneuten GroKo-Juniorpartnerschaft (Best / Decker 2012: 182 ff.).

2013 blieben zwar Ampel und Rot-Rot-Grün nochmals tabu; zumindest Jamaika und die arithmetisch wahrscheinlichere Variante Schwarz-Grün wurden jedoch erstmals offengehalten (Schubert 2014: 82 ff.). Dies erlaubte der Union nach der Wahl parallele Sondierungen mit SPD und Grünen.

… zur „Ausschweigeritis“…

Auf der Landesebene gingen die Symptome der „Ausschließeritis“ schon seit 2011 zurück, während sich die Anzeichen einer neuen koalitionsdemokratischen Epidemie mehrten (Best 2015a: 403). Mit einem ähnlich klingenden Begriff könnte man dieses der „Ausschließeritis entgegengesetzte Phänomen als „Ausschweigeritis“ bezeichnen. Es mangelt an negativen Koalitionssignalen und/oder (insbesondere expliziten) realistischen Wunsch- bzw. Alternativkoalitionen. Gehäuft treten stattdessen neutrale Koalitionssignale und/oder untereinander nicht klar hierarchisierte Optionalkoalitionen auf. Dies hat zur Folge, dass eine Vielzahl von Optionen als gangbar und ähnlich wahrscheinlich erscheint. Die Entscheidung liegt dann de facto ganz bei den Parteiführungen. Der Wähler kauft die sprichwörtliche „Katze im Sack“ (Jesse 2007: 96).

Dies entsprach der Situation zu Beginn des Bundestagswahljahres 2017. Bereits im Zuge des positiven Mitgliederentscheids zu einer abermaligen Großen Koalition 2013 hatte die SPD den Quarantäne-Status der Linken für die Zukunft aufgehoben. Die Linke zeigte sich ihrerseits ebenfalls offen für eine rot-rot-grüne Option. Die FDP, die es als reine Mehrheitsbeschafferin der CDU/CSU 2013 nicht mehr in den Bundestag geschafft hatte, schwor zudem in der außerparlamentarischen Opposition ihrer „Nibelungentreue“1 zur Union ab und öffnete sich für andere Optionen. Dies führte im Frühjahr 2016 zur Bildung einer Ampel-Koalition in Rheinland-Pfalz. Einzig die AfD blieb (rechts-)außen vor. Somit schienen insbesondere zum Zeitpunkt des „Hypes“ um SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz im Februar und März 2017 verschiedene Optionen im Bereich des arithmetisch und koalitionspolitisch Möglichen zu liegen: ein Ampel- oder Jamaika-Bündnis, ein rot-rot-grünes Bündnis oder eine Neuauflage der Großen Koalition. Als Ausschluss letzterer Option wurden zwar Äußerungen Sigmar Gabriels interpretiert, es folgte aber ein Dementi.2

An die Stelle der „Ausschließeritis“ trat jedoch die „Ausschweigeritis“, da die Parteien ihre Präferenzen unter diesen Optionen nicht äußern wollten. Ihr Schweigen begründeten die Parteien als demokratietheoretisch geboten. So sagte die damalige SPD-Generalsekretärin Katarina Barley: „Es geht um Respekt vor dem Wählerwillen. Also wir können und wollen auch nicht irgendwelche Konstellationen vorher festlegen oder ausschließen, erst mal müssen die Wählerinnen und Wähler entscheiden“ (O.V. 2017a) Mit ähnlicher Begründung wies die Grünen-Co-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt die Forderung ihres Parteikollegen Jürgen Trittin, auf Rot-Rot-Grün zu setzen, zurück: „Die Zeiten von Wünsch-Dir-was sind vorbei. Man kann sich nicht mehr auf Wunschkoalitionen festlegen. […] So ein altes Lagerdenken ist überholt“ (Braun 2016).

Dabei ist „Ausschweigeritis“ nicht die unausweichliche Konsequenz einer Abkehr von „Ausschließeritis“. Die beiden demokratietheoretischen Postulate bezüglich Koalitionssignalen – deutliche Ansagen vor der Wahl und Handeln gemäß dieser nach der Wahl – ließen sich durchaus zusammenbringen. Dazu müssten zum einen Koalitionsausschlüsse (weitgehend) unterbleiben, zum anderen positive Präferenzen möglichst stark ausdifferenziert (Erst-, Zweit-, Drittpräferenz…) werden. Mit Blick auf die Wählermobilisierung erscheint dies allerdings in der „Post-Wunschkoalitionen-Ära“ (Best 2013: 299) strategisch nicht unbedingt angeraten. Besonders ungeschickt ist freilich ein Hin- und Herspringen zwischen Optionen, wie bei den Sozialdemokraten anlässlich des Ausgangs der saarländischen Landtagswahl, in deren Folge statt Rot-Rot-Grün kurzzeitig plötzlich eine Ampel-Koalition als besonders erstrebenswert ausgegeben wurde (O.V. 2017c).

…und (bedingt) wieder zurück?

Inzwischen scheint die „Ausschweigeritis“ allerdings ihrerseits in nicht unwesentlichem Ausmaß durch eine akute „Konditionitis“ überlagert zu werden. Hiermit soll die Knüpfung der eigenen (spezifischen oder allgemeinen) Koalitionsbereitschaft an Bedingungen bezeichnet werden, die durch die potenziellen Bündnispartner nahezu unerfüllbar sind. So kann durch „Konditionitis“ das Feld der möglichen Koalitionsalternativen trotz Verzichts auf formelle Ausschlüsse de facto so stark eingeschränkt werden, dass sie einer „Ausschließeritis“ nahezu gleichkommt.

Recht zurückhaltend und im positiven Sinne vage fiel überraschenderweise die Konditionierung einer rot-rot-grünen Koalition durch Sahra Wagenknecht aus – also durch die gegenüber einem solchen Bündnis skeptischste linke Führungsfigur. „Wenn wir den Sozialstaat wiederherstellen und eine friedliche Außenpolitik erreichen können, beteiligen wir uns gern an einer Regierung. Dann halte ich eine Mitte-Links-Koalition für möglich“, äußerte sie Ende Februar 2017. Desweiteren sagte sie: „Wenn die SPD ernsthaft eine sozialere Politik verfolgen will, wird es an uns garantiert nicht scheitern“ (Wiedmann-Schmidt 2017). Aus dem Zusammenspiel beider Zitate könnte man vielleicht die Bereitschaft herauslesen, eine rot-grüne Minderheitskoalition zumindest innenpolitisch zu stützen, falls ein linker Regierungseintritt an Differenzen in der Außenpolitik scheitern sollte.

Problematischer für die Regierungsbildung ist, dass CSU-Parteichef Horst Seehofer eine Regierungsbeteiligung seiner Partei seit Ende 2016 wiederholt von einer Obergrenze auf jährlich 200.000 Zuwanderer abhängig machte (O.V. 2016). Auf Grund der fragwürdigen Vereinbarkeit einer solchen Obergrenze mit dem Grundgesetz wurde diese sogar von der Schwesterpartei abgelehnt. Für die prospektiven Koalitionspartner der Union galt dies ohnehin. Entsprechend deutlich ließ Grünen-Co-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckhardt vernehmen, sie werde in keine Koalition eintreten, wo die Obergrenze eine Rolle spiele (O.V. 2017b). Seehofer wollte sein Junktim zwischen Obergrenze und Regierungsteilnahme bei der Präsentation des gemeinsamen Unions-Programms im Juni sowie bei Vorlage des „Bayern-Plans“ der CSU im Juli nicht wiederholen. Er dementierte allerdings auch Berichte, nach denen er davon abrücke (O.V. 2017f). Merkel hielt bis zuletzt dagegen und schloss eine Obergrenze aus (O.V. 2017e; Wittl 2017).

„Ehe für alle“ – Bedingung für alle

Der grüne Politiker Volker Beck erreichte entgegen dem Wunsch der Parteispitze, dass die Komplettgleichstellung der „eingetragenen Partnerschaften“ von Homosexuellen mit der bis dato für Heterosexuelle reservierten Ehe im Wahlprogramm als Bedingung für eine Regierungsbeteiligung festgeschrieben wurde (Meiritz / Müller 2017). Nach den Grünen erklärten in einer skurril anmutenden Kettenreaktion auch FDP und SPD – und damit alle möglichen Koalitionspartner der Union – die Ehe für alle zur Conditio sine qua non. Daraufhin deklarierte sie die Kanzlerin kurzerhand zur Gewissensentscheidung um, so dass dieser potenzielle Stolperstein für Koalitionsverhandlungen letztlich noch in der laufenden Legislaturperiode aus dem Weg geräumt werden konnte (Fried / Rossmann 2017). Falls es noch eines Beweises für die Wirkmächtigkeit einer Konditionierung von Koalitionssignalen bedurft hätte, wäre er damit wohl erbracht.

„Konditionitis“ im Endstadium (des Wahlkampfs) – der grüne Zehn-Punkte-Plan

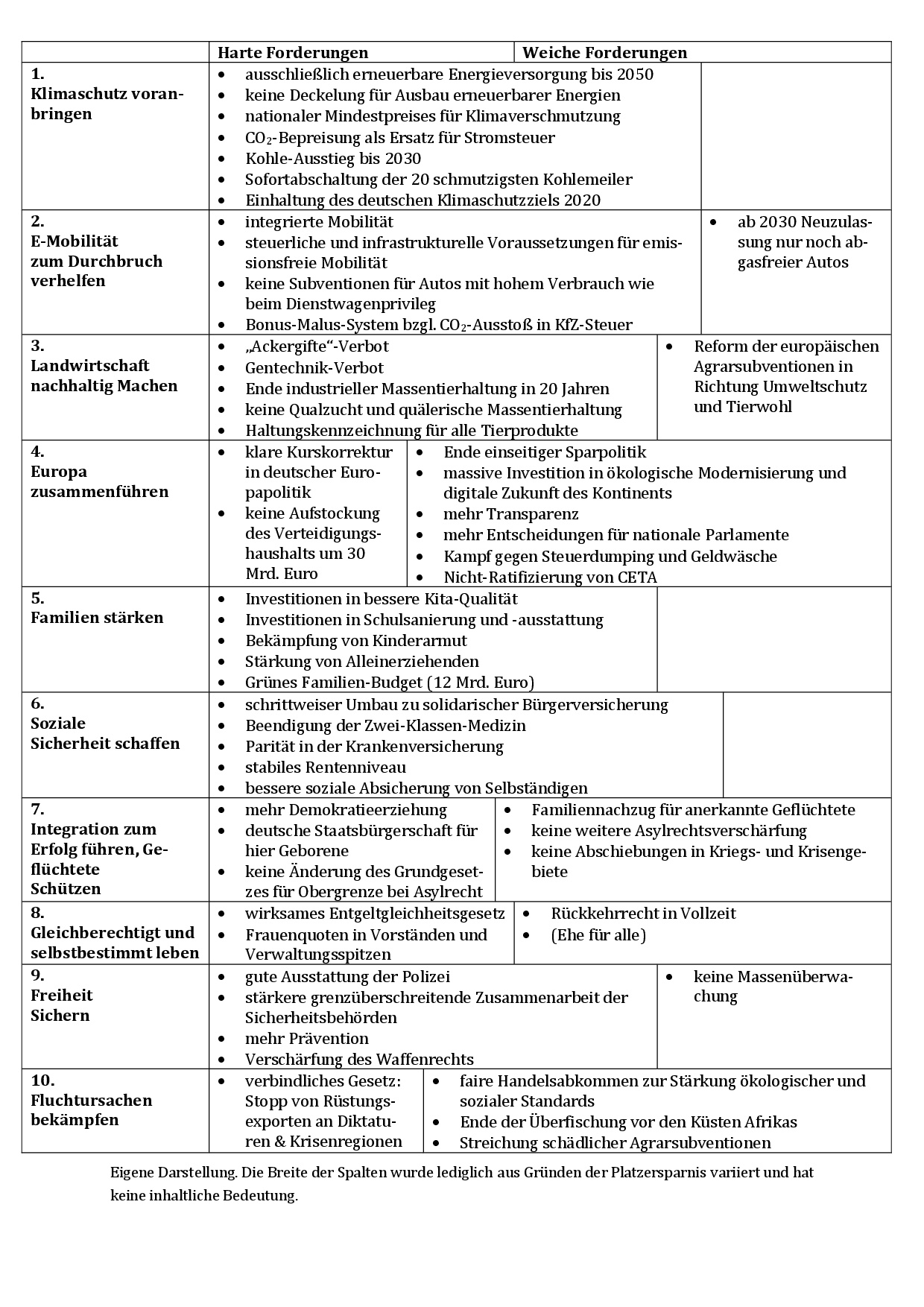

Die Grünen trieben die Konditionierung Mitte Juni durch Verabschiedung ihres „Zehn-Punkte-Plan für Grünes Regieren“ als „Maßstab für eine Regierungsbeteiligung“ auf die Spitze. Zwar wollten Göring-Eckhard und ihr Co-Spitzenkandidat Cem Özdemir den Plan nicht als „rote Linien“ verstanden wissen (Meiritz / Müller 2017). Im Wahlprogramm heißt es allerdings sehr dezidiert: „Wer mit uns koalieren will, der muss bereit sein, bei diesen Vorhaben entschieden mit voranzugehen“ (Bündnis 90 / Die Grünen 2017a: 232). Und weiter: „Regieren können und werden wir, wenn die Richtung stimmt und unsere Kernvorhaben umgesetzt werden können. […] Wenn unsere Vorhaben nicht umgesetzt werden können, dann werden wir aus der Opposition für Veränderung und gesellschaftliche Mehrheiten kämpfen“ (ebd: 238).

Die zehn Punkte der Grünen sind allgemein formuliert, enthalten aber ein Vielfaches an konkreten Forderungen. Manches ist dabei weicher als Absicht formuliert („Wir wollen X“, „Wir kämpfen dafür, dass Y“, „Wir setzen auf Z“), vieles aber sehr dezidiert („Wir machen X“, „Wir werden Y“, „Mit uns gibt es Z“). Wirklich stringent im Sinne einer Abstufung erscheinen diese unterschiedlichen Formulierungen nicht in jedem Fall: Ausgerechnet die „Ehe für alle“, die weiter vorne im Wahlprogramm ohne Wenn und Aber zur Vorbedingung für eine Koalition erhoben wird (ebd.: 123), wird in dessen letztem Kapitel, dem Zehn-Punkte-Plan, lediglich „gewollt“ (ebd.: 236). Hier unterblieb nach Becks erfolgreicher Initiative wohl schlicht eine redaktionelle Anpassung. Auch bei der Neuzulassung nur noch abgasfreier Autos ab 2030 mag die weiche Formulierung überraschen, zumal im selben Satz die Schaffung der steuerlichen und infrastrukturellen Voraussetzung mit einer harten Formulierung eingefordert wird (ebd.: 233). Allerdings ergibt dies durchaus Sinn, da so ein größerer Verhandlungsspielraum bezüglich des Datums entsteht, ohne dass die Weichenstellung an sich in Frage gestellt wird. Des Weiteren fällt auf, dass einige Male harte Formulierungen bei Themen gewählt werden, die erst auf europäischer Ebene durchgesetzt werden müssten. So könnte ein Erfolg von den Grünen eigentlich allenfalls bezüglich der Positionierung der Bundesregierung gewährleistet werden. Diese Forderungen werden daher als weich eingestuft, womit sich insgesamt nicht weniger als 39 harte und 17 weiche Forderungen ergeben (Tab. 1).

Eine Zählregel, ab wann „die Richtung stimmt“, liefert der Plan nicht. Damit die vorgesehene Urabstimmung der grünen Parteibasis (ebd.: 238) über einen etwaigen Verhandlungskompromiss positiv ausfällt, müssten wohl schon substanzielle grüne Erfolge vorzuweisen sein. Es gilt die paradoxe Faustregel: je schlechter das grüne Wahlergebnis ist, desto besser muss das grüne Verhandlungsergebnis sein. Bei einer abermals klar einstelligen Prozentzahl dürfte es der grünen Spitze wohl innerparteilich an der nötigen Autorität fehlen, um ein „mittelprächtiges“ Verhandlungsergebnis durchzusetzen.

Tab. 2: Konkrete Einzelforderungen im „Zehn-Punkte-Plan für Grünes Regieren“

Dass dem Themenfeld Klimaschutz herausgehobene Bedeutung zukommt, unterstrichen die Grünen, indem sie zwei Wochen vor der Bundestagswahl einen „Grünen Zukunftsplan für saubere und nachhaltige Energie“ vorlegten (Bündnis 90 / Die Grünen 2017b). Die Strukturierung des „Plans für Grünes Regieren“ in zehn Punkte verlangt aber in jedem Fall Verhandlungserfolge zu jeder der zehn Überschriften. Von der Linken hätten die Grünen dabei keinerlei Widerstand zu erwarten, seitens der SPD würde sich dieser vor allem auf das Thema Kohleausstieg konzentrieren. Eine Einigung mit Union oder FDP erscheint hingegen einzig bei dem Punkt „Freiheit sichern“ relativ unproblematisch. Gerade die arithmetisch wahrscheinlich eher gangbare Jamaika-Option wird durch den grünen Zehn-Punkte-Plan also sehr stark konditioniert.

Wer will noch was, wer hat noch nicht?

Der verbindliche „Einstieg in den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor“ wurde vom Grünen-Co-Spitzenkandidaten Cem Özdemir im Zuge des „Diesel-Skandals“ noch zur unumstößlichen Bedingung für eine Regierungsbeteiligung aufgewertet (Mortsiefer 2017). Das gewünschte konkrete Enddatum 2030 nannte er dabei aber nicht. Damit scheint Anschlussfähigkeit Richtung Angela Merkel gegeben, die den Ansatz einer Deadline grundsätzlich als richtig bezeichnete, (Kobus / Praschl 2017), aber betonte, diese „Brückentechnologie“ werde Deutschland „nicht Jahre brauchen, sondern ich würde sagen Jahrzehnte“ (O.V. 2017g). Seehofer schloss demgegenüber ein Verbot des Verbrennungsmotors aus, beließ es aber nicht allein dabei: „Das ist in Koalitionsgesprächen für die CSU genauso wenig verhandelbar wie Steuererhöhungen, eine Erleichterung der Zuwanderung und eine Lockerung der Sicherheitspolitik“ (Mortsiefer 2017).

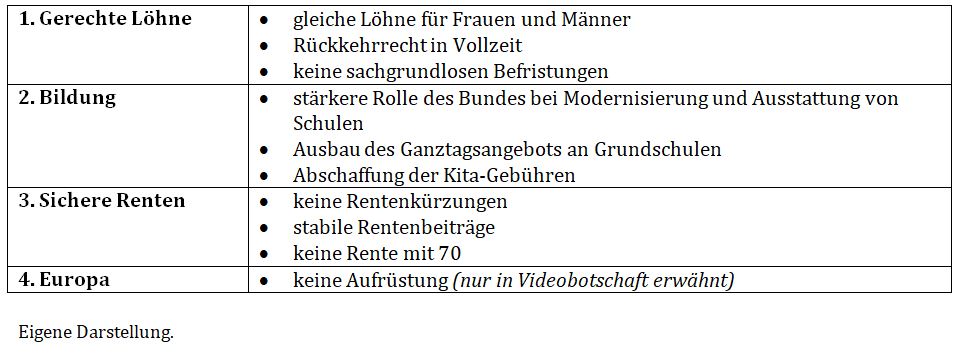

Auf die versäumte Chance zur Trendwende im TV-Duell und die anschließende Verlagerung der Medienaufmerksamkeit auf den angeblich entscheidenden Kampf um Platz drei reagierte Schulz seinerseits mit „unverhandelbaren“ Forderungen. In Zeitungsanzeigen und per Livestream gab er zwei Wochen vor der Wahl vier „Zusagen für Deutschland“ ab, die insgesamt zehn konkrete Bedingungen umfassen (Tab. 2). Einleitend bezeichnete Schulz seine „Kernprojekte“ zwar als das, „was ich als Bundeskanzler dieses Landes tun werde“, womit sich die Bedingungen nur auf die arithmetisch wenig wahrscheinlichen Optionen einer Ampel- oder rot-rot-grünen Regierung bezogen hätten. Etwas später sagte er allerdings, diese vier Projekte werde „die SPD in der Bundesregierung in jedem Fall nach den Wahlen anpacken“ (Schulz 2017). Damit entfalten die Bedingungen auch für eine mögliche Große Koalition Bindekraft. In Anbetracht der Umfragelage wurden sie vorwiegend in dieser Perspektive rezipiert.

Schulz‘ Forderungen in den Bereichen Rente und Bildung dürften dabei wenig konfliktträchtig sein. Einzige Ausnahme ist hier – aus Kostengründen – die Abschaffung der Kita-Gebühren. Seine Forderungen im Politikfeld Arbeit wären mit Grünen und Linken problemlos zu realisieren, mit der Union gibt es zumindest in der Zielrichtung keinen wirklichen Dissens, mit der FDP hingegen durchaus. Bei der kurioserweise nur in der Videoversion erwähnten Ablehnung von Aufrüstung (was sich wohl auf das 2-Prozent-Ziel der NATO bezieht) ist es genau umgekehrt: Die FDP teilt hier die Position der SPD, während sich die Union zum NATO-Ziel bekennt. Da dieses allerdings erst 2024 erreicht werden soll und die SPD in ihrem Programm ebenfalls eine leichte Erhöhung des Verteidigungshaushalts vorsieht, scheint dieser Dissens überwindbar. In einem rot-rot-grünen Bündnis wäre auch diese Forderung Konsens.

Tab. 3: Konkrete Bedingungen in Martin Schulz‘ „4 Zusagen für Deutschland“

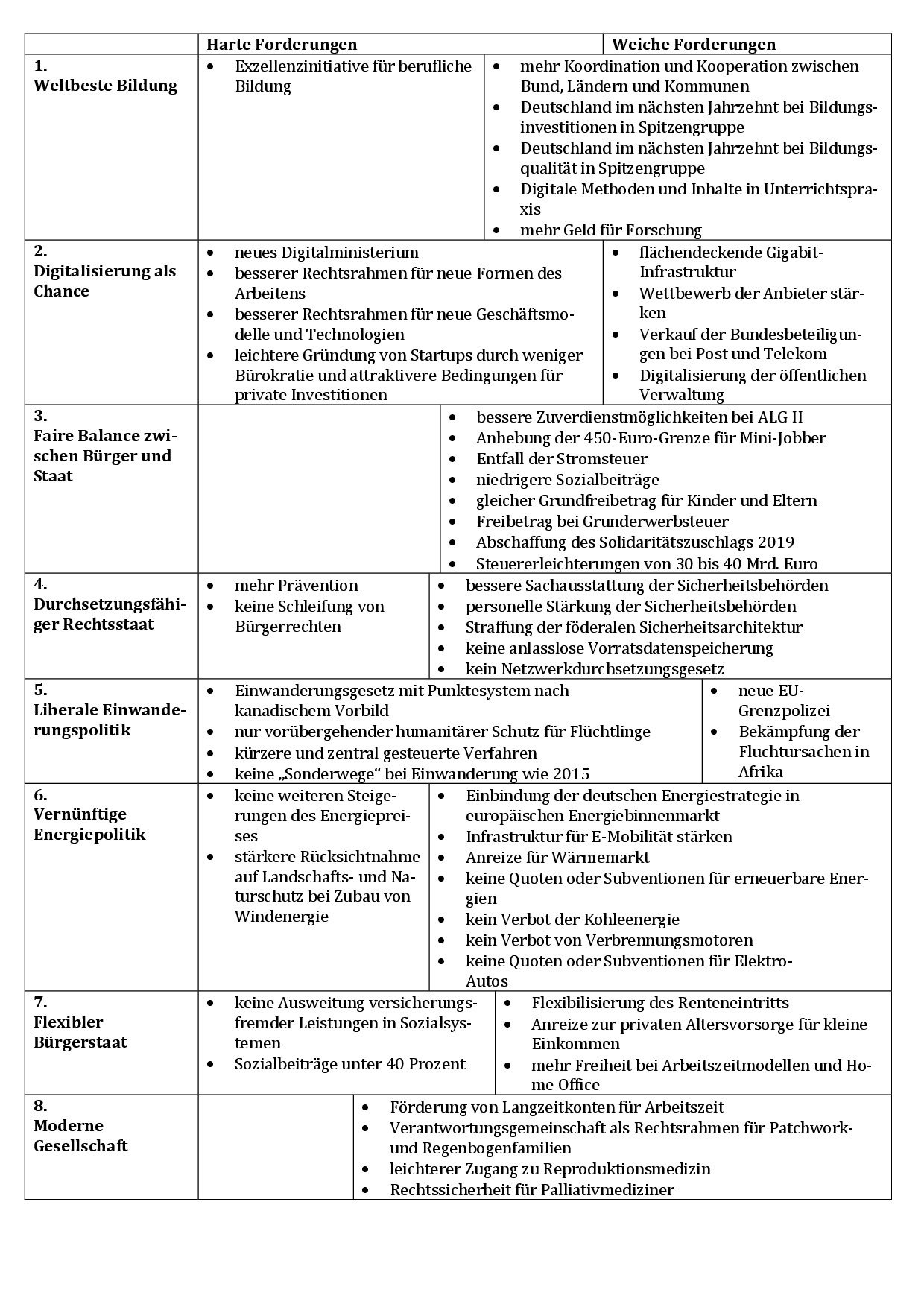

Eine Woche vor der Bundestagswahl formulierte auch die FDP zehn „Trendwenden“, die eine Regierung unter ihrer Beteiligung bewerkstelligen müsste. Zwar muss für die Liberalen – wie für Grünen – lediglich die Richtung stimmen. Sie erheben also keine einzelne Forderung zur absoluten Bedingung: „Wir wissen, dass wir anderen unsere Ideen nicht diktieren können“ (FDP 2017a). Auch formuliert die FDP bescheidener als die Grünen: 48 weichen Formulierungen stehen nur 18 harte gegenüber, bei etwas mehr Forderungen insgesamt ist das Verhältnis von weichen und harten Forderungen also nahezu umgekehrt. Das ändert aber nichts daran, dass insbesondere der Punkt „Vernünftige Energiepolitik“, aber auch die Vorstellungen zur EU-Politik, vielen grünen Forderungen diametral entgegenstehen.

Tab. 4: Konkrete Einzelforderungen in „Zehn Trendwenden für Deutschland“ der FDP

„Für ein Jamaika-Bündnis fehlt mir inzwischen die Fantasie“, ließ sich Lindner unlängst zitieren (Opitz / Schäfer 2017) . Özdemir sagte seinerseits: „Ich sehe nicht, wie wir mit dieser FDP zusammenkommen sollen“ (Decker / Fras 2017). Beide Äußerungen wären zumindest als implizite Koalitionsausschlüsse zu interpretieren. Allerdings milderte Özdemir seine Aussage ab durch die Betonung von Gesprächsbereitschaft mit allen Parteien außer der AfD (ebd). Und auch Lindner stellte klar: „Wir schließen nichts aus, außer unsere Grundsätze zu verraten“ (FDP 2017b). Aber die exzessiven Bedingungskataloge von FDP und Grünen lassen eine Einigung ohne Wortbruch kaum möglich erscheinen. Bleibt somit wieder nur die GroKo, wenn es für eine kleine Koalition nicht reichen sollte? Und was, wenn die SPD bei einem Resultat unterhalb der 25,7 Prozent von 2013 in die Opposition gehen will?

Zu Risiken und Nebenwirkungen

Stellt die „Ausschweigeritis“ eine – wohl eher strategisch kalkulierte als tatsächlich affektive – Überreaktion auf die Dysfunktionalität der „Ausschließeritis“ in einem „komplexe[n] Koalitionsmarkt“ (Korte 2009: 6) dar, so scheint die „Konditionitis“ eine Reaktion darauf zu sein, dass die demoskopische Wahrscheinlichkeit eines Regierens in lagerübergreifenden Koalitionen mit den hierfür erforderlichen weitreichenden Zugeständnissen die Mobilisierungsleistung der Wahlprogramme schmälert. Das Koalitionsschmerzmittel „Ausschweigerin“ hilft zwar oberflächlich gegen „Ausschließeritis“, doch angesichts der Überdosierung durch die Parteien kam es als Nebenwirkung zu Profilverlust, der nur durch „Konditionitis“ einigermaßen in den Griff zu kriegen ist.

Gibt’s da auch was von Ratioreform?

Das koalitionsdemokratische Leiden besteht also fort. Entgegen der verbreiteten Nichtunterscheidbarkeits-Behauptung liegen zwischen Grünen und CSU, zwischen Grünen und FDP, ja, auch zwischen Grünen und CDU und sogar zwischen CDU und SPD programmatische Welten (Switek / Thomeczek / Krouwel 2017: 6). Durch die arithmetische Notwendigkeit zum grokoalieren, perspektivisch möglicherweise auch zu Jamaika-Expeditionen, lassen die Parteien ihre Wahlprogramme weit hinter sich und entfernen sich von ihren Anhängern. Möchten sie weder als elektoral ausgemergelte „Ausschweigerin“-Junkies enden noch dem „Ausschließeritis“-Wahn oder „Konditionitis“-Fieber anheimfallen, sollten sie sich für 2021 ein neues Wahlsystem verschreiben. Die Einführung eines Mehrheitsbonus nach italienischem Vorbild würde auch in einem pluralisierten Parteiensystem wieder mobilisierungsfähige Vorwahlbündnisse und echten Wählereinfluss auf die Regierungsbildung erlauben (Best 2015b: 97 ff.).

Zitationshinweis

Best, Volker (2017): Von der „Ausschließeritis“ über die „Ausschweigeritis“ zur „Konditionitis“ – Koalitionssignale vor der Bundestagswahl 2017, Essay, Erschienen auf regierungsforschung.de, Verfügbar unter: https://regierungsforschung.de/von-der-ausschliesseritis-ueber-die-ausschweigeritis-zur-konditionitis-koalitionssignale-vor-der-bundestagswahl-2017

- Schoofs 2013: 6. Diese Referenz an die Nibelungensage eignet sich zur Bezeichnung der koalitionspolitischen Ausrichtung einer Partei, die eine Option der Koalitionsbildung zur expliziten Wunschkoalition erhebt und allen anderen Optionen eine explizite Absage erteilt. [↩]

- Bei Verkündigung seines Verzichts auf Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz zu Gunsten von Martin Schulz Ende Januar sagte Gabriel (2017): „[D]ie Zusammenarbeit mit CDU und CSU hat ihre Grenzen erreicht“. Anfang August erklärte er unter Hinweis auf inhaltliche Differenzen mit der Union: „Deshalb werden wir uns trennen“, schwächte diese vielfach als Ausschluss einer Großen Koalition interpretierte Aussage aber wieder ab: „Weder die CDU/CSU noch wir möchten eine Fortsetzung der großen Koalition. Am Ende entscheiden Wählerinnen und Wähler“ (O.V. 2017h). [↩]