Patrick Horst war bis zum 30. September 2021 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Im Wintersemester 2021/22 wechselt er als Akademischer Oberrat an das „North American Studies Program“ derselben Universität, wo er von 2016 bis 2018 schon einmal tätig war. Seine Forschungsschwerpunkte liegen auf dem Feld vergleichender Demokratie-, Parlaments-, Koalitions-, Wahl- und Parteienforschung.

Der Bundestagswahlkampf 2021 wartete mit einer Reihe von Neuerungen auf. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik trat der amtierende Regierungschef, Bundeskanzlerin Angela Merkel, nicht wieder zur Wahl an. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik traten auch gleich drei „Kanzlerkandidaten“ an, die sich tatsächlich Hoffnungen auf die Erringung des höchsten Regierungsamtes im Staate machen konnten (2002 hatte Guido Westerwelle diese Chance realistisch nicht). Seit der Bundestagswahl 2017 und der Europawahl 2019 hatte sich das deutsche Parteiensystem weiter fragmentiert und waren die Grünen zur zweitstärksten Kraft aufgestiegen – noch vor der SPD, die den dramatischsten Niedergang in ihrer langen Geschichte durchlebte (Horst 2021b). Der Kampf um das Kanzleramt war mithin weit offen – und er würde erstmals auch in einer Serie von drei TV-Triellen anstelle nur eines TV-Duells wie in der Ära Merkel ausgefochten werden.

Die Bundestagswahl 2021 und die Demokratiereform – Kanzlerkandidatenauswahl, TV-Trielle, Wahlsystem, Wahlrecht, Koalitionsaussagen und -bildung

Author

Patrick Horst war bis zum 30. September 2021 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Im Wintersemester 2021/22 wechselt er als Akademischer Oberrat an das „North American Studies Program“ derselben Universität, wo er von 2016 bis 2018 schon einmal tätig war. Seine Forschungsschwerpunkte liegen auf dem Feld vergleichender Demokratie-, Parlaments-, Koalitions-, Wahl- und Parteienforschung.

Einleitung

Der Bundestagswahlkampf 2021 wartete mit einer Reihe von Neuerungen auf. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik trat der amtierende Regierungschef, Bundeskanzlerin Angela Merkel, nicht wieder zur Wahl an. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik traten auch gleich drei „Kanzlerkandidaten“ an, die sich tatsächlich Hoffnungen auf die Erringung des höchsten Regierungsamtes im Staate machen konnten (2002 hatte Guido Westerwelle diese Chance realistisch nicht). Seit der Bundestagswahl 2017 und der Europawahl 2019 hatte sich das deutsche Parteiensystem weiter fragmentiert und waren die Grünen zur zweitstärksten Kraft aufgestiegen – noch vor der SPD, die den dramatischsten Niedergang in ihrer langen Geschichte durchlebte (Horst 2021b). Der Kampf um das Kanzleramt war mithin weit offen – und er würde erstmals auch in einer Serie von drei TV-Triellen anstelle nur eines TV-Duells wie in der Ära Merkel ausgefochten werden. Eine gesteigerte Unsicherheit über den Ausgang der Wahl bestand noch in weiterer Hinsicht: Das zur Bundestagswahl 2013 geänderte Wahlsystem, das Ausgleichsmandate zur Behebung drohender Überhänge eingeführt hatte, passte nicht mehr recht zu dem fragmentierten Parteiensystem, in dem die beiden ehemaligen Volksparteien deutlich an Wählerzuspruch eingebüßt hatten. Mit der im Oktober 2021 verabschiedeten Wahlsystemreform der Großen Koalition wurde das Problem eines künstlich „aufgeblähten“ Bundestages nicht behoben, sondern nur in die Zukunft verschoben. Es drohte eine weitere Vergrößerung des bereits 709 Abgeordnete umfassenden Parlaments. Zu guter Letzt war im stärker „polarisierten Pluralismus“ (Wagner 2019) des deutschen Parteiensystems wie schon 2013 und 2017 auch 2021 mit einer schwierigen Koalitionsbildung zu rechnen, die erstmals seit dem Ende der Adenauer-Ära wieder drei Partner umfassen könnte.

Der Wahlkampf 2021 fand somit gewissermaßen auf beweglicher Grundlage statt. Die Spielregeln waren teilweise neu und mussten erst erprobt werden. Das machte die Bundestagswahl aus demokratiereformerischer Sicht zu einem hoch interessanten Experimentierfeld. Besonders vier Problemfelder ragten heraus: Erstens wurde die Frage, wann und wie Parteien eigentlich ihre Kanzlerkandidaten – und vorweg auch ihre Vorsitzenden – auswählen, zu einer zentralen Frage des diesjährigen Wahlkampfes, die auch nicht ohne Folgen für den Wahlerfolg blieb. Manche haben es besser gemacht als andere; die Gründe dafür gilt es herauszuarbeiten. Zweitens waren die TV-Trielle die herausragenden Ereignisse des diesjährigen Fernsehwahlkampfes. Wie ist ihre Bedeutung für den Wahlkampf und das Wahlergebnis tatsächlich zu veranschlagen? Könnte man bei der Organisation und Gestaltung der Formate möglicherweise einiges besser machen? Bezüglich des Wahlsystems ist, drittens, der Reformbedarf so offensichtlich, dass er kaum einer weiteren Begründung bedarf. Stichworte sind die „Aufblähung“ des Bundestages und eine mangelnde Normenklarheit des Gesetzes. Mit dem Einzug des SSW, der Partei der dänischen Minderheit, in den Bundestag (mit 0,1 Prozent der Stimmen) und der „Rettung“ der Linken über die Grundmandatsklausel kamen zudem zwei weitere Anachronismen des Wahlrechts in die Diskussion. Viertens war auch 2021 wieder die Frage kontrovers, ob Parteien vor der Wahl eindeutigere Koalitionsaussagen treffen müssen als bisher üblich, um die Wahlentscheidung nicht zu entwerten und die Regierungsbildung nach den Wahlen nicht zu erschweren (Jesse 2021). Der Untersuchung dieser vier praktischen Reformfragen soll eine kurze Analyse des Wahlkampfes und des Wahlergebnisses vorausgehen, um die Reformdiskussion auf gesicherter Faktengrundlage führen zu können.

2. Wahlkampf und Wahlentscheidung: Personalisierung im Positiven wie im Negativen

Die Lage am Wählermarkt war im Jahr der Bundestagswahl ausgesprochen volatil – im Juli 2021 galten drei Viertel der Wähler als nicht festgelegt, konnten sich also vorstellen, mehr als eine Partei zu wählen (Neu/Pokorny 2021a). Das zeigte sich an deutlichen Ausschlägen in der Wahlabsichtsfrage: Von April bis in den September hinein wechselte die Parteiführerschaft in der „Sonntagsfrage“ gleich dreimal: von Schwarz zu Grün, zurück zur Union und am Ende dann zu den Sozialdemokraten. Der wundersame Aufstieg des Olaf Scholz und seiner SPD von 14 Prozent noch Anfang Juni 2021 auf 26 Prozent im September war die größte Sensation dieser Wahl. Kaum weniger überraschend aber waren der Sinkflug der Grünen von 26 Prozent im Mai auf nur noch 15 Prozent im September und der gleich doppelte Abstieg der Union. Sie fiel im Zuge ihrer schwierigen Kandidatenfindung und einiger Korruptionsaffären ihrer Abgeordneten von 35 Prozent am Anfang des Wahljahres auf 23 Prozent Anfang Mai. Bis in den Juli hinein erholte sie sich wieder auf knapp dreißig Prozent, bevor sie dann nach missglückten Wahlkampfauftritten ihres Spitzenkandidaten Armin Laschet erneut auf unter 25 Prozent im September absackte (Infratest dimap 2021c).

Im ersten Wahlkampf ohne amtierende Kanzlerin spielte die Leistungsbilanz der Regierung nur eine untergeordnete Rolle. Retrospektives „Referendum voting“ machte wenig Sinn, wo die Amtsinhaberin nicht wieder antrat. Dabei war die Leistungsbilanz der Regierung gar nicht einmal schlecht. Mit ihrer wirtschaftlichen Situation waren laut Wahltagsbefragung von Infratest dimap 60 Prozent der Deutschen zufrieden. Das waren zwar etwas weniger als noch 2017 und 2013, aber deutlich mehr als am Ende der Regierungszeit Helmut Kohls und in allen Wahlen der 2000er Jahre. Trotz Coronapandemie und den Herausforderungen, die diese Ausnahmesituation für demokratisches Regieren mit sich brachte (Florack et al. 2021), waren auch zwei Drittel der Bundesbürger mit dem Funktionieren der Demokratie zufrieden. Dass es in Deutschland eher gerecht zugehe meinte immerhin noch eine Mehrheit der Wähler, wenn auch eine knappe. Trotz dieser insgesamt ganz ordentlichen Leistungsbilanz der Regierung – 43 Prozent zeigten sich explizit zufrieden, 57 Prozent unzufrieden (im historischen Vergleich ein mittlerer Wert) – herrschte dennoch so etwas wie eine Wechsel- oder Aufbruchsstimmung. Vier von zehn Wählern beantworten die Frage, ob sie einen grundlegenden Wandel wünschten, mit „ja“ – doppelt so viele wie bei der letzten Bundestagswahl. Diejenigen, die nur einige Kurskorrekturen wollten oder dass alles beim Alten bleibt, waren zwar in der Mehrheit; dennoch war der Wunsch nach einem grundlegenden Wandel stärker als zum Beispiel am Ende der Regierungszeit Kohl. Im letzten Vierteljahrhundert bestand nur nach sieben Jahren Rot-Grün im Jahre 2005 ein noch stärkerer Änderungswunsch (Infratest dimap 2021b).

Angesichts dieser Zahlen verwundert es nicht, dass alle Kandidaten diesmal einen Aufbruch in die Zukunft verkörpern wollten; nur Olaf Scholz vergaß nicht darauf aufmerksam zu machen, dass er als einziger der drei Kanzlerkandidaten über große Regierungserfahrung verfügte und somit auch für Stabilität bürge. Wenn es denn diesmal so etwas wie einen Amtsbonus gab, dann kam er Scholz zugute. In der Hauptsache aber ging es um „prospektives Wählen“ und das hieß: Die Kandidaten und ihre Politikentwürfe für die Zukunft spielten die Hauptrolle im Wahlkampf. Allerdings war eher unklar, was eigentlich die bestimmenden Themen des Wahlkampfes waren. Die Forschungsgruppe Wahlen (2021) im ZDF erhob Klimaschutz und Umwelt als wichtigstes politisches Problem, gefolgt von Corona und Rente. Infratest dimap in der ARD ermittelte soziale Sicherheit als wichtigstes Thema, gleichauf folgten Umwelt und Klima sowie Wirtschaft und Arbeit. Corona spielte hier nur eine untergeordnete Rolle. Laut Konrad-Adenauer-Stiftung waren zudem für die eigene Wahlentscheidung andere Themen wichtig als die allgemein den Wahlkampf bestimmenden Themen. Hier nannten 48 Prozent die Rente, 45 Prozent soziale Gerechtigkeit und nur 33 Prozent das Klima. Es habe anscheinend „eine Agenda für Deutschland und eine persönliche Agenda [gegeben], die erheblich voneinander abweichen“ (Neu/Pokorny 2021b: 8). Dies würde zu einem Teil zumindest auch erklären, warum das Ergebnis der Grünen unter den Erwartungen blieb, obwohl das Klimathema den Wahlkampf dominierte.

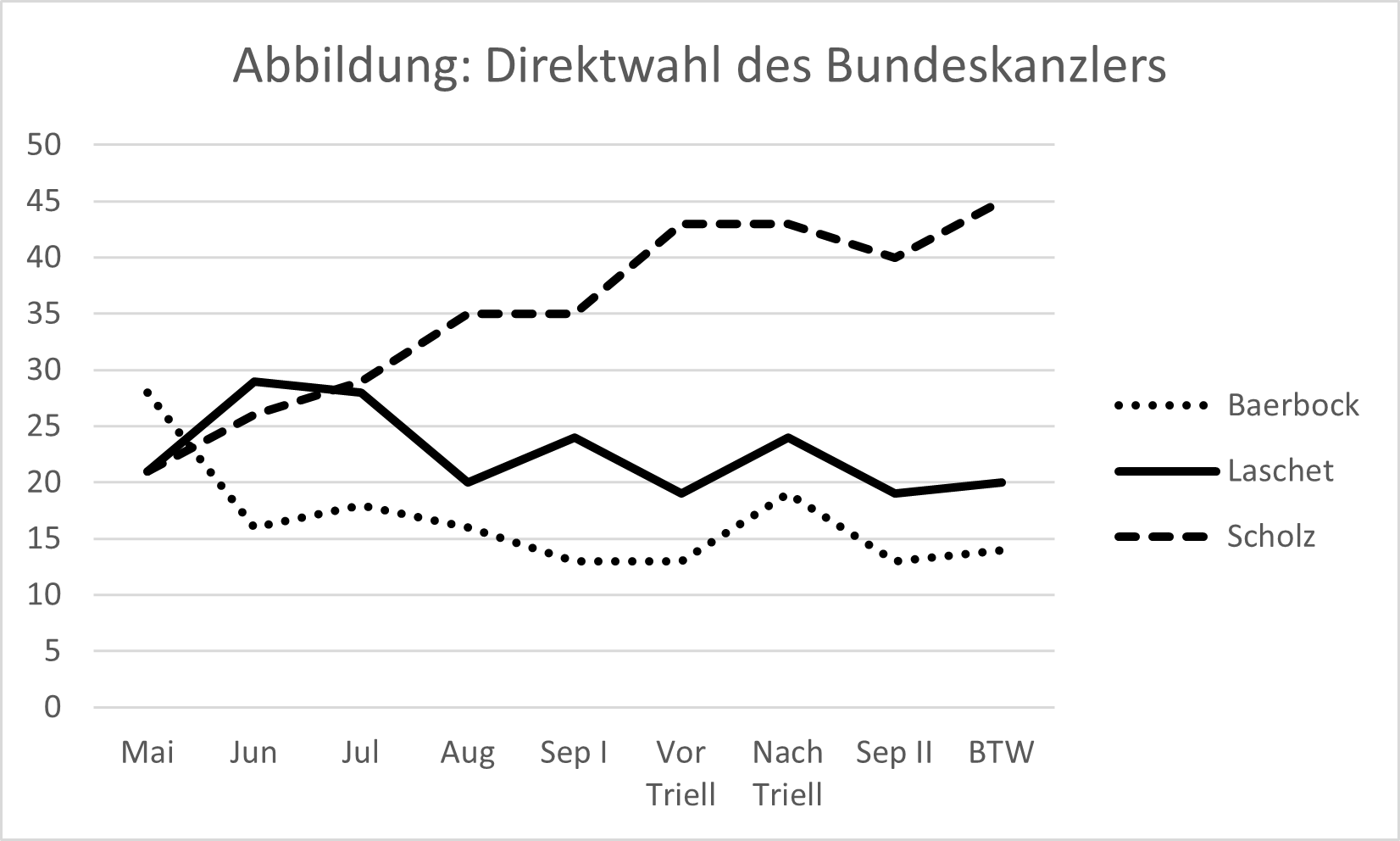

Wo die Themen relativ vage blieben und mehr ein diffuses Bewusstsein, dass es so nicht weitergehen könne und sich etwas ändern müsse, den Wahlkampf bestimmte, musste die Bedeutung der Personen zunehmen. Das hatte auch mit der grundsätzlichen offenen Situation in diesem Wahlkampf ohne Amtsinhaberin zu tun. Und es hatte damit zu tun, dass es diesmal gleich drei Kanzlerkandidaten gab, ebenfalls ein Novum, was die Unberechenbarkeit des Wahlkampfes noch einmal vergrößerte. Die Bundestagswahl 2021 wurde durch die Kandidatenfrage und vielleicht auch relativ oberflächliche Betrachtungsweisen entschieden. Die Umfragedaten jedenfalls erscheinen sehr eindeutig. Die Zufriedenheitswerte mit der Arbeit von Olaf Scholz (56 Prozent) wurden nur noch von denen Angela Merkels (66 Prozent) übertroffen, einzig Markus Söder (55 Prozent) traf auf ähnliche Akzeptanz wie Scholz, Baerbock (32 Prozent) und Laschet (25 Prozent) waren am Wahltag weit abgeschlagen. In der Direktwahlfrage des Bundeskanzlers bot sich das gleiche Bild, nur dass Baerbock und Laschet hier die Plätze wechselten – was aber nicht das Verdienst Laschets, sondern der Tatsache geschuldet war, dass er für die Union ins Rennen ging und hier auch Parteistimmen einsammelte (Infratest dimap 2021b).

Die Verlaufskurve der Direktwahlfrage vom Mai in den September hinein zeigt, dass das Rennen noch im Mai tatsächlich weit offen war (Abbildung). Damals führte Baerbock die Kanzlerpräferenz an, bevor dann die negativen Presseberichte über ihre Buchplagiate, den geschönten Lebenslauf und die Nachmeldung nicht angezeigter Nebeneinkünfte ihren Absturz einleiteten. Im Juni lag dann Laschet kurz vorne, bevor auch ihn sein Lachanfall im Katastrophengebiet während einer Kondolenzadresse des Bundespräsidenten, sein „Wahlkampf im Schlafwagen“ und andere Patzer wie die missglückte Präsentation seines „Zukunftsteams“ zu Fall brachten. Von den Fehlern seiner beiden Kontrahenten profitierte Scholz als der Kandidat, der keine Fehler machte. In den Augen der Wähler verkörperte er den größten Sachverstand und für zwei Drittel als Einziger auch Kanzlertauglichkeit. Die Verlaufskurve der Sonntagsfrage verhielt sich parallel zum Verlauf der Kanzlerpräferenz, was eine Kausalität anzeigte und nicht nur einen zufälligen Zusammenhang. Das zeigen auch die Motive der Wähler bei ihrer Wahlentscheidung: Während nur zehn Prozent der Unionswähler ausdrücklich wegen Armin Laschet die Union wählten, war dies knapp die Hälfte der SPD-Wähler. Das Zustimmungsplateau der SPD lag durchgehend bei etwa 14 Prozent wie noch Anfang Juni, der Zuwachs um zwölf Prozentpunkte auf 26 Prozent war nahezu allein das Verdienst von Olaf Scholz. Plausibel lassen das auch die Wählerwanderungen erscheinen, wonach die SPD am meisten Stimmen, nämlich gut 1,5 Millionen, von der Union holte. Geschätzte 640.000 Stimmen kamen von der Linken, eine halbe Million aus dem Nichtwählerlager, 260.000 von der AfD und 180.000 von der FDP. An die Grünen und die sonstigen Parteien verlor die SPD hingegen netto Wählerstimmen (Neu/Pokorny 2021b: 9).

Quelle: Infratest dimap, ARD-DeutschlandTREND Mai bis September 2021 (Grundgesamtheit: Wahlberechtigte), Blitz zum TV-Triell (wahlberechtigte Live-Seher), Wahltagsbefragung (aktuelle Wähler).

Auf der anderen Seite waren die realen Verluste der Union und die gefühlten Verluste der Grünen gegenüber ihrem Höhenflug in den Umfragen ebenso eindeutig der Negativbewertung ihrer Spitzenkandidaten zuzuschreiben. Überhaupt nur sechs Prozent der Grünen-Wähler stimmten der Aussage zu, dass sie die Partei ohne Annalena Baerbock nicht gewählt hätten, das waren noch weniger als die zehn Prozent Unionswähler bei Armin Laschet. Im gängigen sozialpsychologischen Modell der Wahlentscheidung, das Kandidaten, politisches Programm und Parteibindung als Einflussfaktoren unterscheidet, spielte die Gewichtung des Kandidatenfaktors bei Grünen- und Unionswählern diesmal ebenfalls eine sehr geringe Rolle. Nur für jeden zehnten Grünen-Wähler war Baerbock wichtig, unter Unionswählern war Laschet für 18 Prozent ein Faktor. Scholz‘ Kandidatenfaktor von 36 Prozent spielte in der Liga Angela Merkels auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Wegen Merkel wählten 2013 und 2017 jeweils 38 Prozent der Unionswähler die CDU und CSU. Auffällig war auch, wie gering die langfristige Parteibindung der Wähler 2021 noch war. Nur bei der CDU spielte sie 2021 mit 30 Prozent noch eine nennenswerte Rolle, wahrscheinlich zum letzten Mal. Die Grünen wurden fast ausschließlich (82 Prozent) aus inhaltlichen Gründen gewählt (Infratest dimap 2021b). Welcher Chance sich vor allem die Union beraubte, indem sie mit dem falschen Kandidaten antrat, zeigte die Einschätzung von drei Viertel der Unionswähler, dass die Union mit Markus Söder besser abgeschnitten hätte. Aber auch die Grünen taten sich mit der Entscheidung für Baerbock keinen Gefallen. Die Hälfte ihrer Wähler wie auch der Wähler insgesamt war der Überzeugung, dass die Grünen mit Robert Habeck besser abgeschnitten hätten (FGW 2021).

In einer Blitzumfrage von Infratest dimap (2021a) einen Tag nach der Bundestagswahl rechnete die Hälfte der Wähler Olaf Scholz das Verdienst für den Erfolg der SPD zu. Ebenfalls 50 Prozent machten Armin Laschet für das schlechte Abschneiden der Union verantwortlich. Vor diesem Hintergrund zu argumentieren, wie Laschet es am Wahlabend zunächst tat, dass man im Grunde ein Patt erzielt habe und es für die Regierungsbildung nicht darauf ankomme, ob man ein Prozentpünktchen mehr oder weniger erzielt habe, war einigermaßen verwegen. Manche erinnerten sich an die Bundestagswahl 2005, als Schröder ähnlich argumentierte – allerdings nach einem famosen Endspurt im Wahlkampf. Schröder hätte also vielleicht noch einigen Grund gehabt, so zu argumentieren, aber auch er blieb erfolglos. Ein Prozentpunkt – und faktisch waren es diesmal knapp zwei Punkte (1,6) – entscheidet eben doch über Sieg oder Niederlage. Es sei denn man wäre vor der Wahl mit einer klaren Koalitionsaussage angetreten und hätte dafür nach der Wahl eine Mehrheit, wie es bei der viel bemühten sozialliberalen Koalition 1969, 1976 und 1980 der Fall war. Wenn die Verluste und Gewinne so eindeutig sind wie 2021, dann ist die Frage von Sieg und Niederlage ziemlich eindeutig entschieden. Sieger waren Olaf Scholz, die SPD und die Grünen, in schwächerem Maße auch die FDP, die sich zwar eine Jamaika-Koalition wünschen, sie aber gegen die stärkeren Grünen, die eine Ampel präferierten, nicht durchsetzen konnte. Verlierer waren Armin Laschet, die Union, die Linke und etwas weniger stark auch die AfD. Die politischen Ränder wurden somit geschwächt, die politische Mitte gestärkt, wenn sie auch stärker fragmentiert war.

3. Die Auswahl der Kanzlerkandidaten: keine Festlegung angebracht

Angesichts der starken Personalisierung des Wahlkampfes und der hohen Bedeutung des Kandidatenfaktors bei der Wahlentscheidung – im positiven wie im negativen Sinn – gewinnt die Frage an Bedeutung, ob die Auswahl der Kanzlerkandidaten gut gelaufen ist. Das beinhaltet vor allem zwei Aspekte: zum einen den Zeitpunkt der Nominierung, zum anderen die Art und Weise der Auswahl. Mit Blick auf den Zeitpunkt kann man im Nachhinein feststellen, dass die SPD aus ihren Fehlern gelernt hat. Die letzten drei Wahlkämpfe der Nach-Schröder-Ära hatten vielfältige Probleme; allen gemeinsam war das Kernproblem, dass die Nominierung des Kanzlerkandidaten zu spät und überstürzt erfolgte. 2020 besann sich die SPD wieder auf das Erfolgsrezept, das auch ihre Kampa 1998 ausgezeichnet hatte: besser früher als zu spät beginnen. Schröder war zwar auch erst im März 1998 nach seinem überzeugenden Landtagswahlsieg in Niedersachsen zum Kanzlerkandidaten ausgerufen worden; die Kampa startete mit ihren Vorbereitungen für den Wahlkampf aber bereits zwei Jahre vor der Wahl. Mit Lafontaine und Schröder standen die beiden Zugpferde auch schon fest, egal wer am Ende Kanzlerkandidat werden würde. Lafontaine stand für Gerechtigkeit, Schröder für Innovation. Vor allem stellten beide ihre persönlichen Rivalitäten zurück und ordneten sie dem großen Ziel unter, die SPD nach 16 Jahren Opposition endlich wieder zurück an die Macht zu führen. Ähnliches geschah im Juli 2020, als sich Norbert Walter-Borjans, Saskia Esken und Olaf Scholz zusammenrauften und sich auf die Kanzlerkandidatur des in der Partei bis dahin nicht sonderlich beliebten Scholz einigten, nachdem sie ihn kurz zuvor in dem Mitgliederentscheid über den Parteivorsitz als Repräsentanten der GroKo noch ausdrücklich bekämpft und damit die Zustimmung der Parteibasis gewonnen hatten. Der Pakt der drei oder auch fünf, weil Fraktionschef Rolf Mützenich und Generalsekretär Lars Klingbeil ebenfalls dazugerechnet werden müssen, hielt bis zur Bundestagswahl. Die Kampagne verlief reibungslos und effektiv; manche bescheinigten ihr sogar eine gewisse Modernität auf den Spuren des FDP-Wahlkampfes von 2017. Das Beispiel der SPD zeigt, dass es durchaus sinnvoll sein kann, die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur top down zu fällen – vor allem wenn die beiden Parteivorsitzenden, die den Vorschlag machten, kurz zuvor durch einen Mitgliederentscheid legitimiert wurden.

Weniger gut als bei der SPD lief es bei Grünen und Union – aus unterschiedlichen Gründen. Beide Parteien ließen sich bis zwei Wochen nach Ostern Zeit, ihre Entscheidung zu treffen. Bei den Grünen schien dies kein Problem zu sein, weil sie mit Annalena Baerbock und Robert Habeck gut aufgestellt waren. Es war schon eine Ironie des Schicksals, dass ihnen bei ihrer ersten Kanzlerkandidatur zunächst von allen Seiten bescheinigt wurde, alles richtig gemacht zu haben und ihnen dann am Ende die Entscheidung doch auf die Füße fiel. Und zu diesem „alles richtig gemacht“ zählte ausdrücklich die Tatsache, sich entgegen der grünen Tradition gegen ein basisdemokratisches Verfahren ausgesprochen zu haben und die Entscheidung dem Duo der beiden Parteivorsitzenden zu überlassen, die es unter sich, unter Mann und Frau sozusagen, ausmachen sollten (es scheint allerdings schwer vorstellbar, dass der 16-köpfige Parteirat die Frage nicht diskutiert hat). Dass dies in der grünen Quotenpartei nur auf Baerbock hinauslaufen konnte, scheint ausgerechnet Habeck nicht bewusst gewesen zu sein – aus seiner Sicht eine strategische Fehleinschätzung, weil er möglicherweise bei einer Entscheidung in der Bundesversammlung oder im Länderrat bessere Chancen gehabt hätte. Habeck hatte entweder ein zu großes Ego oder ein zu romantisches Frauenbild. Denn wie seiner aufrichtigen Enttäuschung, es nicht geworden zu sein, anzusehen war, konnte er sich offenbar nicht vorstellen, dass Baerbock im Vieraugengespräch die Kandidatur ergreifen würde. Im Fall der Grünen war die Entscheidung aber auch objektiv schwierig, weil zum Zeitpunkt der Entscheidung beide als eine gute Wahl galten, auch beide in Partei und Wählerschaft ähnlich populär waren. Im Nachhinein ist man immer klüger.

Die Union ist im Nachhinein auch klüger; allerdings hätte sie es auch schon zum Zeitpunkt der Entscheidung besser wissen können. Die Nominierung Armin Laschets zum Kanzlerkandidaten der Union war eindeutig eine Wahl, die gegen die Mehrheitsmeinung der Wähler und der Parteibasis getroffen wurde. Diese „Basis“ reichte von der Mitgliederschaft über die Orts-, Kreis- und meisten Landesverbände bis in die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hinein. Eine solche Entscheidung gegen die Mehrheit in der eigenen Partei zu treffen klappt einmal, vielleicht auch zweimal, nicht aber dreimal – zumal dann nicht, wenn sie nicht von Erfolg gekrönt ist. Und die Entscheidung des CDU-Präsidiums für Laschet und gegen CSU-Chef Markus Söder war die dritte Entscheidung gegen die Parteibasis nach der Wahl Annegret Kramp-Karrenbauers und der Wahl Laschets zu Parteivorsitzenden. Zwei Wochen nach der Wahl, nachdem sich das Bewusstsein der Wahlniederlage gesetzt und Laschet seinen Rückzug vom Parteivorsitz angekündigt hatte, schien es darauf hinauszulaufen, dass der nächste Vorsitzende unter stärkerer Beteiligung der Parteibasis gewählt werden würde. Wie diese Beteiligung aussehen würde, darum wurde noch gerungen. Diejenigen, die Laschet gegen Widerstand durchgesetzt hatten, sperrten sich gegen eine Mitgliederbefragung – allen voran Wolfgang Schäuble. Friedrich Merz, der Liebling der CDU-Parteibasis, wollte sie durchsetzen und würde auch nur dann überhaupt noch einmal antreten. Sehr wahrscheinlich war, dass die CDU im Stadium ihrer Selbstzerfleischung nach der Bundestagswahl an einer Mitgliederbefragung nicht vorbeikäme.

Sollten die Parteien bei der Wahl ihrer Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten generell zu einem Mitgliederentscheid oder einer Urwahl übergehen? Die Antwort ist: Nein. Solche basisdemokratischen Verfahren sind immer kontextabhängig zu sehen. Manchmal können sie helfen – vor allem dann, wenn eine Partei abgewirtschaftet hat, wenn sie lange Zeiten der Erfolglosigkeit in der Opposition hinter sich hat oder wenn die Machtverhältnisse in der Führung nicht geklärt sind (Astudillo/Detterbeck 2020). Zu anderen Zeiten sind solche Mitgliederentscheide jedoch kontraproduktiv und würden nur das Risiko erhöhen, dass eine Partei sich zerstreitet. Die Entscheidung über das Auswahlverfahren der Kanzlerkandidaten dem Machtkampf in den Parteien zu überlassen ist die angemessene Lösung – nicht umsonst wird es seit jeher so gehalten –, auch wenn die Parteien beinahe zwangsläufig immer wieder problematische Entscheidungen treffen werden, die sie später bereuen. Das gehört zur Politik.

4. Die drei TV-Trielle des Jahres 2021: Kritik und Verbesserungsvorschläge

Die TV-Trielle waren zwar ein neues Format des diesjährigen Wahlkampfes, aber sie waren den TV-Duellen der Vergangenheit nachgebildet (Maier/Faas 2019) – nur eben diesmal mit drei Kandidaten, was unweigerlich eine andere Dynamik mit sich brachte. Im Vorfeld des Wahlkampfes erwartete man angesichts des offenen Wettbewerbs und der Unentschlossenheit der Wähler eine hohe Bedeutung dieser Trielle für den Verlauf des Wahlkampfes. Diese Erwartungen erfüllten sich nicht. Die Wähler bildeten sich ihr Urteil über die fehlende Kanzlertauglichkeit von Annalena Baerbock, der grünen Kanzlerkandidatin, und Armin Laschet bereits im Vorfeld der Trielle. Trotz durchaus gelungener Auftritte der beiden in den drei Debatten der Kanzlerkandidaten änderten diese nichts mehr an der feststehenden Kanzlerpräferenz der Deutschen zugunsten von Olaf Scholz, der in allen drei Triellen als Sieger wahrgenommen wurde. Vor allem im zweiten Triell, als Scholz wegen Cum-Ex- und Wirecard-Skandal in die Defensive geriet, konnten Laschet und Baerbock ihre Sympathie- und Unterstützungswerte steigern (Wagschal et al. 2021); diese Effekte verpufften aber schnell wieder bzw. übertrugen sich nicht auf die Wählerschaft (siehe die obige Abbildung). Das heißt aber nicht, dass die TV-Trielle in Zukunft nicht wieder stärkeren Einfluss auf Wahlkampf und Wahlergebnis nehmen könnten, was ein Nachdenken über diese wichtigsten Ereignisse des Fernsehwahlkampfes ratsam macht (Horst 2021a).

Zunächst waren nur zwei Trielle geplant: eines von RTL und NTV am 29. August und ein weiteres von ARD und ZDF am 12. September. Damit gingen die privaten und öffentlich-rechtlichen Fernsehsender erstmals getrennte Wege. Mit einiger zeitlicher Verzögerung gaben auch SAT.1, ProSieben und Kabel Eins bekannt, dass sie für den 19. September, eine Woche vor der Wahl, ein drittes Triell planten. Die Sequenz von drei Triellen war gegenüber den Merkel-Jahren mit nur jeweils einem Duell ein eindeutiger Fortschritt. Auch die organisatorische Trennung der privaten und öffentlich-rechtlichen Fernsehsender hatte ihre Vorteile, darunter den offensichtlichen, dass nicht mehr vier Sender- und Moderatoreninteressen zum Ausgleich gebracht werden mussten und etwas stärker experimentiert werden konnte – wenngleich die Sender von ihrem Experimentierspielraum nur sehr zurückhaltend Gebrauch machten. Weder gab es Trielle mit Townhall-Meeting-Charakter, noch wurden cross-mediale Möglichkeiten genutzt. RTL hatte zwar über die sozialen Medien die Zuschauer im Vorfeld des ersten Triells eingeladen, Selfie-Videos mit Fragen an die Kandidaten einzusenden, machte dann aber von ihnen keinen Gebrauch. Ein offenkundiger Nachteil der aufgekündigten Kooperation zwischen den Fernsehsendern war, dass sie zu einer Verringerung der Zuschauerzahlen führte, besonders bei den privaten: Das erste Triell sahen 5,6, das zweite im öffentlich-rechtlichen Fernsehen immerhin 11,1, das dritte nur noch 4,1 Millionen Zuschauer. Alle drei Trielle zusammen erreichten damit das Niveau des TV-Duells von 2005, bei dem, bisheriger Rekord, 21 Millionen Zuschauer einschalteten. Zum unterdurchschnittlichen Interesse (das aufgrund der gewachsenen Möglichkeiten asynchroner Mediennutzung etwas relativiert werden muss) mag beigetragen haben, dass sich die Sender nicht untereinander abstimmten und sich in ihrer Fragenauswahl bei den Themenkomplexen Corona, Klimawandel und Rente zum Teil erheblich überschnitten. Am Ende gab es keine zusätzlichen Informationen aus den Triellen mehr zu ziehen, was auch den Abfall der Zuschauerzahlen im dritten Triell mit erklären mag.

Mit Blick auf die politische Debattenkultur gab es durchaus auch Positives zu vermelden. Alle drei Kanzlerdebatten waren von einer bemerkenswerten Zivilität, einer ausgeprägten Orientierung auf die Inhalte und einem Verzicht auf persönliche Attacken geprägt. Den Weg wiesen die Antworten auf die Einstiegsfrage der Moderatoren Pinar Atalay und Peter Kloeppel im ersten Triell, die von den Kandidaten wissen wollten, was der jeweils andere nicht könne. Alle drei – erst Annalena Baerbock, dann Olaf Scholz, als Dritter auch Armin Laschet – verweigerten sich dieser Einladung zum persönlichen Angriff und lenkten die Debatte auf die Inhalte und die eigenen Stärken. Diese Linie behielten sie konsequent über alle drei Trielle hinweg bei – ein Vorbild dafür, dass engagierte politische Diskussionen ohne persönliche Verunglimpfungen auskommen können. Schule machte auch Baerbocks Vortreten vors Pult beim Schlussstatement im ersten Triell, dem Schulz und Laschet ab dem zweiten Triell folgten. Baerbock stach insgesamt durch ihre direkte, sympathische Wähleransprache hervor. Standfest zeigten sich alle drei Kandidaten, als Maybritt Illner und Oliver Köhr zu Beginn des zweiten Triells versuchten, ihnen Aussagen zu (ungeliebten) Koalitionsbündnissen zu entlocken. Sie machten deutlich, dass im Wahlkampf zunächst um die Inhalte gerungen wird, bevor die Wähler entscheiden und es im Anschluss an das Wählervotum um die Koalitionsverhandlungen geht. Journalisten mag das langweilen, für die politische Debattenkultur war auch das vorbildlich.

Trotzdem gab es an den TV-Triellen auch einiges zu kritisieren. Hier sollen kurz drei Kritikpunkte herausgegriffen und mit Verbesserungsvorschlägen verknüpft werden. Erstens: Die Moderatoren stehen seit Beginn der TV-Duelle in der Kritik, so auch wieder 2021. Ihrem Geltungsbedürfnis wird zu viel Raum gegeben. Dieses Jahr war dies zum Beispiel daran zu erkennen, dass im ersten Triell die Kandidaten in der Arena warteten, während die beiden Moderatoren – Pinar Atalay und Peter Kloeppel – wie die eigentlichen Matadore in die Arena einzogen. Sollte es nicht eigentlich umgekehrt sein? Ein weiteres Problem ist die Form des Moderatoren-Duos, die zwar eindeutig besser ist als ein Quartett, aber immer noch auf eine gute Zusammenarbeit der beiden Moderatoren angewiesen ist. Am besten funktionierte sie diesmal im ersten Triell, in dem Atalay und Kloeppel sich gut abstimmten. Überhaupt nicht klappte sie zwischen Maybritt Illner und Oliver Köhr im zweiten Triell. Illner, die schon seit 2002 dabei ist, fiel auch 2021 wieder durch ihre langen, umständlichen Suchbewegungen bei Fragen auf. Co-Moderator Oliver Köhr machte den Eindruck, als müsse er Illner das Fragerecht gewaltsam entreißen. Kommentatoren in den sozialen Medien spöttelten über das „Duell“ der Moderatoren. Claudia von Brauchitsch, früher für die CDU tätig, konnte im dritten Triell ihre Parteilichkeit nicht verbergen und schnitt Baerbock mit Blick auf das Zeitkonto mehrfach das Wort ab, obwohl nicht sie, sondern Laschet am längsten von allen geredet hatte. Die Sender sollten sich dazu durchringen, nur ihren besten Moderator für das Triell aufzubieten. Dieser hätte dann die Chance, stärker in den Hintergrund zu treten und die Kandidaten besser zur Geltung kommen zu lassen – und er trüge allein für die Qualität der Moderation die Verantwortung. Bei RTL strahlte Pinar Atalay die größte Souveränität aus, bei SAT.1 Linda Zervakis. Den öffentlich-rechtlichen Sendern wäre zu raten, sich auf die Suche nach einem neuen Gesicht zu begeben – vielleicht Christian Sievers, Nachfolger von Claus Kleber im heute journal.

Zweitens: Um eine bestmögliche Qualität der Veranstaltungen zu gewährleisten, sollte eine bessere Koordination über die Serie der drei Trielle hinweg erfolgen. Dafür müssen die Fernsehsender nicht wie in der Vergangenheit als gemeinsame Veranstalter auftreten, aber sich doch besser untereinander abstimmen. Das betrifft die Themenauswahl, aber auch die Formate. Die Außenpolitik kam 2021 eindeutig zu kurz, nur einmal aus Anlass des aktuellen Truppenabzugs aus Afghanistan wurde sie kurz thematisiert, während andere Themen doppelt und dreifach besprochen wurden. Ein Town-Hall-Meeting nach US-Vorbild, in dem Zuschauerfragen – gerne auch cross-medial – eingebunden werden, sollte Bestandteil der Serie sein. Hier könnten auch Experten, Wissenschaftler oder Vertreter von Interessengruppen ihre Anliegen vortragen, um nicht auf ein allzu flaches Niveau privater Betroffenheit abzusinken, wie es andere Wahlsendungen mit den Kanzlerkandidaten im Fernsehen („Wahlarena“ in der ARD oder „Klartext – das ZDF-Wahlforum“) kennzeichnete. Generell könnte bei den Formaten viel mehr experimentiert und das eingespielte Schema „Moderatoren fragen – Politiker antworten“ durchbrochen werden.

Drittens: Um der Kreativität aller Beteiligten auf die Sprünge zu helfen, sollte ein neuer Anlauf zur Bildung einer Kommission zu den Kanzlerdebatten unternommen werden (Bieber 2010). Dieser Kommission sollten Politik- und Kommunikationswissenschaftler, Wahlforscher, altgediente Parteipolitiker, Journalisten und Vertreter von Bürgerinitiativen angehören. Ihre Aufgabe bestünde – gemeinsam mit den Fernsehsendern und Wahlkampfstäben der Kanzlerkandidaten – in der Festlegung eines Regelwerks für die Debatten. Das würde Fragen betreffen wie die Bestimmung von Auswahlkriterien für die Teilnahme an den Debatten, die Formate der Debatten, die Diskussionsregeln und anderes mehr. Nachzudenken wäre angesichts der Krise der beiden traditionellen Kanzlerparteien und der Pluralisierung des Parteiensystems über die Frage, ob solche Debatten in Zukunft nur auf die Kanzlerkandidaten beschränkt bleiben können oder ob nicht im Sinne der Chancengerechtigkeit alle Spitzenkandidaten aussichtsreicher Parteien in die Debatten einbezogen werden müssten.

5. Das Bundestagswahlsystem: reformbedürftig wie eh und je

Nicht wirklich eine Neuerung in diesem Bundestagswahlkampf stellte das Wahlsystem dar, auch wenn es im Oktober 2020 nach langer Blockade – vor allem von Seiten der Union – doch noch zu einer sogenannten Wahlsystemreform der Großen Koalition kam. Diese Reform verdiente allerdings kaum ihren Namen, weil sie zur Lösung des Problems – der Vergrößerung des Bundestages infolge von Überhang- und Ausgleichsmandaten – fast gar nichts beitrug, sondern eine solche Lösung nur auf die Zukunft verschob. Der Bundestag setzte eine Kommission ein, die ihre Arbeit faktisch ohnehin erst in der 20. Wahlperiode würde aufnehmen können und reduzierte die Direktmandate ab 2024 von 299 auf 280 – ein unzureichender Schritt. Sofort wirksam wurden nur zwei Bestimmungen: erstens, drei Überhangmandate – faktisch der CSU – nicht auszugleichen und, zweitens, durch eine Veränderung des Sitzzuteilungsverfahrens das starke Wachstum der Ausgleichsmandate abzubremsen, indem Direktmandate auf Listenmandate derselben Partei in anderen Ländern angerechnet wurden (Decker/Jesse 2020). Die Wahlrechtsexperten waren sich darin einig, dass diese Reform unter den Bedingungen des sich weiter ausdifferenzierenden Parteiensystems zu keiner Verkleinerung des Bundestages führen würde. Worst-Case-Szenarien vor der Wahl befürchteten gar eine weitere „Aufblähung“ des 709 Mitglieder zählenden Bundestages auf bis zu 1.000 Abgeordnete. Grüne, FDP und Linke zogen vor das Bundesverfassungsgericht, das zwar vor der Wahl einen Eilantrag auf Außerkraftsetzung der Reform abschlägig beschied, aber in der Sache nicht mehr urteilte (Schönberger 2021).

Das Thema bleibt somit auf der Tagesordnung, auch wenn es bei der Bundestagswahl nicht ganz so schlimm kam wie befürchtet. Der 20. Deutsche Bundestag vergrößerte sich „nur“ auf 735 Abgeordnete und nicht auf 1.000. Aber auch damit blieb er das größte demokratische Parlament auf der Welt. Dabei ist die Größe nicht einmal das schwerwiegendste Problem, weil sich nicht sicher bestimmen lässt, ab welcher Größe ein Parlament nicht mehr arbeitsfähig ist oder seine Arbeitsfähigkeit zu sehr leidet. Auch das Kostenargument überzeugt nicht (Zeh 2018): So betrugen die Gesamtaufwendungen für den Bundestag im Jahr 2020 „nur“ 935 Millionen Euro – was sich gerade einmal auf ein Fünftel eines Prozents (0,212 %) des 443 Milliarden umfassenden Bundeshaushalts belief (DHB 2021). Schlimmer ist die fehlende Verständlichkeit der Gesetzesbestimmungen und dass man vor der Wahl nicht weiß, wie viele Abgeordnete am Ende als Resultat der Wahlentscheidung herauskommen. Für den Wähler heißt dies, dass er nicht wirklich nachvollziehen kann, welche Wirkungen die eigene Stimmabgabe hat. Das untergräbt das Vertrauen des Wählers in die Integrität des Wahlprozesses. Dieselbe Wirkung hat auch die eklatante Selbstbedienungsmentalität vor allem der bayerischen CSU- und der baden-württembergischen CDU-Abgeordneten, die schon vor der Wahl ziemlich genau wussten, dass sie von dem Wahlgesetz profitieren würden. Die CSU erzielte bei der Bundestagswahl elf Überhangmandate, von denen drei nicht ausgeglichen wurden; die baden-württembergische CDU kam sogar auf zwölf solcher „drohenden Überhänge“, wie sie nun nur noch heißen, weil sie „ausgeglichen“ werden. Die restlichen elf der insgesamt 34 Überhänge verteilten sich auf die SPD (zehn insgesamt, davon drei in Brandenburg, je zwei in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sowie je eines in Niedersachsen, Hessen und im Saarland) und die AfD, die in Sachsen zehn Direktmandate gewann, wovon eines überhing (Bundeswahlleiter 2021: 418-421).

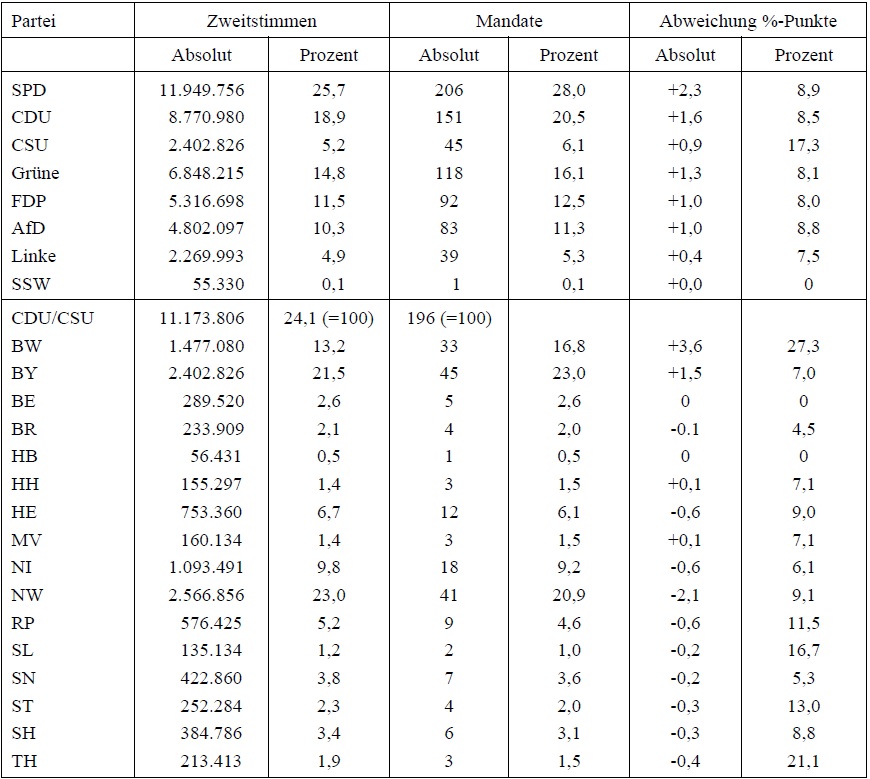

Der Ausgleich der Überhangmandate wurde zwar mit dem erklärten Ziel durchgeführt, im Verhältnis der Parteien den Proporz wiederherzustellen; das gelang ihm aber nur unzureichend, wie in der folgenden Tabelle daran abgelesen werden kann, dass der Mandatszuwachs der CSU relativ zu ihrem Zweitstimmenanteil doppelt so hoch ausfiel wie bei den anderen Parteien – nämlich 17,3 statt etwa 8,5 Prozent. Verletzt wurde durch das Wahlsystem auch der föderale Proporz in den Parteien, besonders derjenigen, die Direktmandate erzielten. So sicherte sich die CDU Baden-Württembergs mit einem Anteil von 13,2 Prozent an den Zweitstimmen der Union einen Sitzanteil in der Unionsfraktion von 16,8 Prozent – ein Zuwachs um 3,6 Prozentpunkte oder gemessen am Ausgangsniveau um 27,3 Prozent. Die bayerische CSU stand nach dem Ausgleich der Mandate immerhin noch um 1,5 Punkte besser da, als es ihrem Zweitstimmenanteil in der Unionsfraktion eigentlich entsprochen hätte, ein Zuwachs um sieben Prozent. Die innerfraktionellen Geländegewinne dieser beiden Landesverbände gingen auf Kosten fast aller anderen Landesverbände in der Union. Besonders stark benachteiligt war der nordrhein-westfälische Landesverband, der Einbußen von 2,1 Prozentpunkten zu verzeichnen hatte. Relativ gesehen noch stärker büßten sogar die Landesverbände von Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt und Thüringen an Gewicht in der Fraktion ein (Tabelle).

Tabelle: Vorläufiges Bundestagswahlergebnis 2021 – Verzerrungseffekte beim Proporz

Angesichts dieser und anderer Ungerechtigkeiten sollte unbestritten sein, dass das Wahlsystem vom Bundestag erneut geändert werden muss, wozu mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch das Bundesverfassungsgericht in seinem noch ausstehenden Urteil aufrufen wird. Die Lösung innerhalb des personalisierten Verhältniswahlsystems besteht in einer radikalen Reduzierung der Direktmandate auf eher 150 oder 200 als 250. Der Nachteil der damit einhergehenden größeren Wahlkreise ließe sich durch eine bessere Amtsausstattung der Abgeordneten kompensieren. Eine weitere gangbare Reformmöglichkeit bestünde in der Rückkehr zum Einstimmensystem von 1949, mit dem der Wähler sich für einen Kandidaten im Wahlkreis und zugleich für die Partei des gewählten Kandidaten entschiede. Auf diesem Wege würde zumindest das Stimmensplitting als Ursache der Überhangmandate ausgeschlossen (Decker/Jesse 2020). Da die Vorzüge des direkt gewählten Abgeordneten im Wahlkreis, der angeblich über eine besonders enge Beziehung zu seinen Wählern verfügt, ohnehin weitgehend ein Mythos sind (Schönberger 2019), ließe sich auch grundsätzlich über die Einführung eines reinen Verhältniswahlsystems nachdenken. Würde dieses mit der Möglichkeit verknüpft, auf der Liste eine Personenpräferenz auszudrücken, wäre der Einfluss des Wählers auf die personelle Zusammensetzung des Parlaments weit größer, als er es unter dem derzeitigen personalisierten Verhältniswahlsystem ist.

Die anstehende Reform des personalisierten Verhältniswahlsystems sollte nicht unnötig mit Vorschlägen überfrachtet werden, die zur Lösung seines Kernproblems, der „Aufblähung“ des Bundestages, nichts beitragen. Ob die Partei der dänischen Minderheit mit einem Abgeordneten im Deutschen Bundestag vertreten ist oder nicht, ist in systemischer Hinsicht belanglos. Auch der Vorschlag, die Grundmandatsklausel abzuschaffen, weil sie das Ziel der Fünf-Prozent-Sperrklausel, die Zersplitterung des Parteiensystems zu verhindern, unterläuft (Jesse 2021), rechtfertigt nicht den politischen Widerstand, den eine solche Maßnahme hervorrufen würde, weil sie als einseitig gegen die Linke gerichtet wahrgenommen würde. Das Problem dürfte sich zudem alsbald von selbst erledigen, weil es mit der anstehenden Vergrößerung der Wahlkreise für die Linke – erst recht wenn Gregor Gysi und Gesine Lötzsch sich in den politischen Ruhestand verabschieden – schwerer wird, Direktmandate zu gewinnen.

Für zwei Reformen des Wahlrechts, die mit dem Wahlsystem an sich nichts zu tun haben, gilt diese Einschränkung jedoch nicht: für die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre und Optimierungen der Briefwahl. Immer mehr Untersuchungen und auch reale Erfahrungen bei Kommunal- und Landtagswahlen sowie Nationalratswahlen in Österreich zeigen, dass 16-Jährige nicht grundsätzlich weniger politisch interessiert oder urteilskräftig sind als zwei Jahre ältere junge Erwachsene (Vehrkamp et al. 2015; Faas/Leininger 2020). Nicht selten sogar beschäftigen sie sich ernsthafter mit politischen Themen als selbst ältere Erwachsene. Die gewünschten positiven Effekte dieser Maßnahme, allen voran eine über alle Lebenszyklen dauerhaft gesteigerte Wahlbeteiligung, sind zwar keine Selbstläufer und setzen intensive schulische und außerschulische Begleitmaßnahmen politischer Bildung voraus; diese Investitionen würden sich aber schon allein deshalb lohnen, weil sie der wachsenden Überalterung der Wählerschaft wenigstens auf der symbolischen Ebene (quantitativ dürften die Effekte auf absehbare Zeit kaum merkbar sein) etwas entgegensetzen. Da neben den drei Partnern der Ampelkoalition auch die Linke eine solche Forderung in ihrem Wahlprogramm aufgestellt hat (sie möchte das Wahlalter sogar auf 14 Jahre senken), dürfte dieser Reform eigentlich nichts im Wege stehen. Bei der Briefwahl, die ihre Nützlichkeit in der Coronapandemie für alle offensichtlich unter Beweis gestellt hat, geht es in erster Linie um administrative Verbesserungen, die hier nicht im Detail diskutiert werden sollen (dazu Hellmann 2020). Um die Akzeptanz der Briefwahl als der Urnenwahl gleichberechtigter Wahlakt zu sichern, wäre jedoch auf der anderen Seite auch akzeptabel, das Zeitfenster der Briefwahl wieder etwas zu reduzieren (Müller 2021).

6. Koalitionsaussagen und Koalitionsbildung: keine Reformen vonnöten

Ein letztes Problemfeld (nicht erst) dieser Bundestagswahl betrifft den Zusammenhang zwischen den Koalitionsaussagen der Parteien vor der Wahl und ihrem Verhalten bei der Regierungsbildung nach der Wahl. Schon seit längerem wird von empirisch-normativ arbeitenden Politikwissenschaftlern kritisiert, dass die Parteien die Wähler hier zu sehr im Unklaren lassen, was dazu führe, dass man als Wähler oftmals gezwungen sei, die sprichwörtliche „Katze im Sack“ zu kaufen. Die Entscheidung des Wählers werde damit entwertet (Decker/Jesse 2013, Jesse 2021). Es gibt aber auch das umgekehrte Argument, wie es zum Beispiel von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz im Wahlkampf vorgebracht wurde, als ihn CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet dazu bringen wollte, die Linkskoalition auszuschließen. Der Respekt vor dem Wähler, so das Argument von Scholz, gebiete es, erst die Entscheidung des Wählers abzuwarten und sie nicht bereits im Vorfeld einzuengen oder zu präjudizieren. So sehr dem Wähler daran gelegen sein muss, die Vagheit der Koalitionsaussagen im Vorfeld der Wahl zu beschränken – so grundsätzlich richtig ist auf der anderen Seite auch das Argument von Scholz. Die Parteien müssen ihre Koalitionspräferenzen zwar hierarchisieren – was auch alle Parteien taten (selbst die AfD, mit der niemand koalieren wollte); es muss aber ihnen überlassen bleiben, ob sie eine bestimmte Koalition ausschließen wollen oder nicht. Wie auch immer sie sich entscheiden: ihre Entscheidung wird manche Wähler anlocken und andere abstoßen. Das strategische Kalkül, was einer Partei am meisten nützt oder schadet, muss sie selbst treffen. Der Wähler hat dann am Wahltag zu entscheiden, wie er den Standpunkt der Partei bewertet.

Parteien vor der Wahl dazu zwingen zu wollen, über alle Zweifel erhabene Koalitionsaussagen zu machen, ließe sich tatsächlich nur erreichen, indem eindeutige Koalitionsaussagen belohnt würden – zum Beispiel durch die „Einführung einer Mehrheitsprämie für das siegreiche politische Parteienlager“, wie Jesse (2021: 375) folgerichtig vorschlägt. Das aber wäre ein gewaltiger Eingriff in das Wahlsystem und das politische System insgesamt, der einen Systemwechsel von der Verhältnis- zur Mehrheitswahl und der Konsens- zur Wettbewerbsdemokratie mit sich brächte. Ein solcher Systemwechsel kann nur von konservativen politischen Kräften, die davon profitieren würden, gewünscht werden, nicht aber von progressiven. Eine Ampelkoalition wird und sollte einen solchen Vorschlag deshalb auch nicht aufgreifen.

7. Fazit

Die Bundestagswahl 2021 war durch eine erhebliche Personalisierung gekennzeichnet, die allen drei Parteien, die mit Kanzlerkandidaten antraten, erhebliche Umschwünge in den Meinungsumfragen brachten. Die Union verlor im Wahljahr mehr als zehn Prozentpunkte, während die SPD in gleichem Umfang hinzugewann. Die Grünen legten nach der Nominierung Baerbocks erst sechs Punkte zu, um dann ebenfalls um zehn Prozentpunkte abzustürzen. Trotz oder auch gerade wegen dieser Volatilität im Wählerzuspruch erscheint es generell nicht ratsam, die Nominierung der Kanzlerkandidaten und Parteivorsitzenden auf dem Wege der Mitgliederbefragung oder des Mitgliederentscheids zu regeln – auch wenn die CDU bei der Wahl des Nachfolgers von Armin Laschet aufgrund ihrer innerparteilichen Zerstrittenheit wahrscheinlich nicht um eine Mitgliederbeteiligung herumkommen wird. Bei den diesmal im Mittelpunkt des Fernsehwahlkampf stehenden TV-Triellen gibt es erhebliche Spielräume der Verbesserung: Nutzung cross-medialer Formate und von Town Hall Meetings, bessere Koordination unter den Fernsehsendern, bessere Moderation und die Einrichtung einer Kommission zu den Kanzlerdebatten nach US-Vorbild. Die Reform des Wahlsystems ist überfällig und muss von einer neuen Ampelkoalition bewerkstelligt werden. Das Reformminimum ist eine radikale Reduzierung der Wahlkreise auf 200 oder sogar 150, um den Bundestag auf eine vernünftige und nicht ständig wachsende Größe zurückzuführen – idealerweise verknüpft mit der Rückkehr zum Einstimmensystem von 1949. Eine weitergehende Reform, die von der personalisierten Verhältniswahl zur reinen Verhältniswahl mit flexiblen Listen übergeht, wäre eine Option. Ebenfalls positiv zu bewerten wären Optimierungen bei der Briefwahl und die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Vorschläge wie die Einführung einer Mehrheitsprämie für das siegreiche Parteienbündnis nach ungarischem, italienischem oder griechischem Vorbild zur Erleichterung der Regierungsbildung sind dagegen inakzeptabel.

Literatur

Astudillo, Javier / Detterbeck, Klaus, 2020: Why, sometimes, primaries? Intraparty democratization as default selection mechanism in German and Spanish mainstream parties, in: Party Politics, Jg. 26, H. 5, S. 594-604.

Bieber, Christoph, 2010: Das „Kanzlerduell“ als Multimedia-Debatte. Politische Kommunikation und Bürgerbeteiligung zwischen TV und Internet, in: Karl-Rudolf Korte (Hrsg.), Die Bundestagswahl 2009. Analysen der Wahl-, Parteien-, Kommunikations- und Regierungsforschung, Wiesbaden, S. 239-261.

Bundeswahlleiter, 2021: Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021. Heft 2: Vorläufige Ergebnisse nach Wahlkreisen, Wiesbaden, 1. aktualisierte Fassung vom 8. Oktober, https://bit.ly/3p0Z2qo.

Decker, Frank / Jesse, Eckhard (Hrsg.), 2013: Die deutsche Koalitionsdemokratie vor der Bundestagswahl 2013, Wiesbaden.

Decker, Frank / Jesse, Eckhard, 2020: Wahlrechtsreform. Eine Agenda in zwölf Punkten, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, Jg. 51, H. 4, S. 785-801.

DHB (Datenhandbuch des Deutschen Bundestages), 2021: Kapitel 17.1: Bundeshaushalt und Haushalt des Bundestages (Einzelplan 02) im Vergleich, 17. Juni, https://bit.ly/3p5T2wz.

Faas, Thorsten / Leininger, Arndt, 2020: Wählen mit 16? Ein empirischer Beitrag zur Debatte um die Absenkung des Wahlalters, Frankfurt am Main: Otto Brenner Stiftung, https://bit.ly/3jfKQpZ.

Florack, Martin / Korte, Karl-Rudolf / Schwanholz, Julia, 2021: Coronakratie. Demokratisches Regieren in Ausnahmezeiten, Bonn.

FGW (Forschungsgruppe Wahlen), 2021: Zahlen und Analysen zur Wahl, 27. September, https://bit.ly/3AEsch5.

Hellmann, Daniel, 2020: Aus gegebenem Anlass: Wählen per Brief in Deutschland – wie fehleranfällig ist die Briefwahl?, Berlin: IParl-Blickpunkt Nr. 2, https://bit.ly/3G0p03y.

Horst, Patrick, 2021a: Die TV-Trielle der Kanzlerkandidaten im Bundestagswahlkampf 2021: Auswirkungen auf Kandidatenbewertungen, Wahlabsicht und politische Debattenkultur, in: Gesellschaft · Wirtschaft · Politik, 70. Jg., H. 4, im Erscheinen, https://bit.ly/3jluz2T.

Horst, Patrick, 2021b: The Resurgence and Decline of the Social Democratic Party in the Berlin Republic (1990 – 2020), in: John D. Robertson / Michael T. Oswald (Hrsg.), Flourishing Landscapes: Thirty Years of German Unification and the Legacy’s Impact, Cham, im Erscheinen, https://bit.ly/3ABLT9j.

Infratest dimap, 2021a: Blitz Deutschland nach der Wahl, 27. September, https://bit.ly/3p2ysNy.

Infratest dimap, 2021b: Grafiken Bundestagswahl 2021. Das Wahlergebnis im Überblick, 27. September, https://bit.ly/3p3YMqG.

Infratest dimap, 2021c: Sonntagsfrage Bundestagswahl, https://bit.ly/3p3YMqG.

Jesse, Eckhard, 2021: Die Bundestagswahl 2021 mit vielen Neuheiten. Kein Kanzlerbonus, erstes Dreier-Bündnis seit 70 Jahren, Isolation der geschwächten Union, in: Zeitschrift für Politik, Jg. 68, H. 4, S. 353-377.

Maier, Jürgen / Faas, Thorsten, 2019: TV-Duelle, Wiesbaden.

Müller, Robert, 2021: Die Urnenwahl als heiliger Akt, in: faz.net, 16. November, https://bit.ly/2Z1oIsA.

Neu, Viola / Pokorny, Sabine, 2021a: Vermessung der Wählerschaft vor der Bundestagswahl 2021. Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage zu politischen Einstellungen. Berlin: Konrad-Adenauer-Stiftung Monitor, Juli, https://bit.ly/2YVSvmj.

Neu, Viola / Pokorny, Sabine, 2021b: Wahlanalyse der Bundestagswahl in Deutschland am 26. September 2021. Vorläufiges Ergebnis, Berlin: Konrad-Adenauer-Stiftung Monitor, 27. September, https://bit.ly/3asfPdC.

Schönberger, Sophie, 2019: Die personalisierte Verhältniswahl – eine Dekonstruktion, in: Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart. Neue Folge, Jg. 67, H. 1. S. 1-21.

Schönberger, Sophie, 2021: Antrag auf abstrakte Normenkontrolle nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG, §§ 13 Nr. 6, 76 ff. BVerfGG und Antrag auf einstweilige Anordnung nach § 32 BVerfGG, 1. Februar, https://bit.ly/3lE8Lkk.

Vehrkamp, Robert / Im Winkel, Niklas / Konzelmann, Laura, 2015: Wählen ab 16. Ein Beitrag zur nachhaltigen Steigerung der Wahlbeteiligung, Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, https://bit.ly/2ZcwSy5.

Wagner, Aiko, 2019: Typwechsel 2017? Vom moderaten zum polarisierten Pluralismus, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, Jg. 50, H. 1, S. 114-129.

Wagschal, Uwe / Waldvogel, Thomas / Weishaupt, Samuel / Felten, Linus, 2021: Der Dreikampf ums Kanzleramt – Erste Ergebnisse einer Studie zum TV-Triell in ARD und ZDF am 12. September 2021. Erschienen auf: regierungsforschung.de.

Zeh, Wolfgang, 2018: Abgeordnetenzahl im Parlament – zu groß, zu klein, gerade richtig? In: Zeitschrift für Parlamentsfragen, Jg. 49, H. 4, S. 744-756.