Noch ist nicht klar, ob die Bundestagswahl 2017 eine tragfähige Bundesregierung hervorbringt oder ob die Wählerinnen und Wähler in Kürze ein wiederholtes Mal an die Urnen müssen [Redaktionsschluss: 1. Dezember 2017]. Auch wenn die Wahl nur ein paar Wochen zurückliegt, zeigen sich einige Besonderheiten des Wahlgangs bereits jetzt sehr deutlich.

Nicht wenige Kommentatorenstufen den Ausgang als Zäsur oder Umbruch ein – auch wenn sich einige Entwicklungen bereits bei vorhergehenden Landtagswahlen andeuteten. In einer ersten Wahlnachlese konzentriert sich der vorliegende Beitrag von Jan Dinter, Stefan Haußner, Niko Switek und Kristina Weissenbach auf vier hervorstechende Phänomene der Bundestagswahl 2017.

Autoren

Jan Dinter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt „Kommunikationsstress im Ruhrgebiet. Die Gesprächsstörung zwischen Politikern, Bürgern und Journalisten“, das die NRW School of Governance in Kooperation mit der Brost Stiftung durchführt. Er studierte in Duisburg Politikwissenschaft sowie Politikmanagement, Public Policy und öffentliche Verwaltung. Heute forscht er zu den Themen politische Kommunikation, demokratische Öffentlichkeit und politische Beteiligung.

Stefan Haußner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Jean-Monnet Lehrstuhl für Europäische Integration und Europapolitik der Universität Duisburg-Essen. Der Schwerpunkt seines Dissertationsprojekts liegt auf der statistischen Simulation von Wahlergebnissen bei universeller Wahlbeteiligung. Neben dem Thema „Nichtwahl“ bilden die Vergleichbarkeit internationaler Surveys, Effekte sozialer Erwünschtheit in Befragungen, sowie der Euroskeptizismus der AfD Schwerpunkte seiner Arbeit.

Dr. Niko Switek ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politikwissenschaft und der NRW School of Governance an der Universität Duisburg-Essen. Er hat in seiner Doktorarbeit zu den neuen Koalitionen der Grünen in den Bundesländern geforscht.

Dr. Kristina Weissenbach ist Forschungskoordinatorin an der NRW School of Governance an der Universität Duisburg-Essen. Sie hat ihre Forschungsschwerpunkte im Bereich Parteieninstitutionalisierung, Entstehungsprozesse neuer Parteien und Politische Kommunikation.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde vorab in der Bayerischen Zeitschrift für Politik und Geschichte der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit veröffentlicht.

Noch ist nicht klar, ob die Bundestagswahl 2017 eine tragfähige Bundesregierung hervorbringt oder ob die Wählerinnen und Wähler in Kürze ein wiederholtes Mal an die Urnen müssen [Redaktionsschluss: 1. Dezember 2017]. Auch wenn die Wahl nur ein paar Wochen zurückliegt, zeigen sich einige Besonderheiten des Wahlgangs bereits jetzt sehr deutlich. Nicht wenige Kommentatoren stufen den Ausgang als Zäsur oder Umbruch ein – auch wenn sich einige Entwicklungen bereits bei vorhergehenden Landtagswahlen andeuteten. In einer ersten Wahlnachlese konzentriert sich der vorliegende Beitrag auf vier hervorstechende Phänomene der Bundestagswahl 2017.

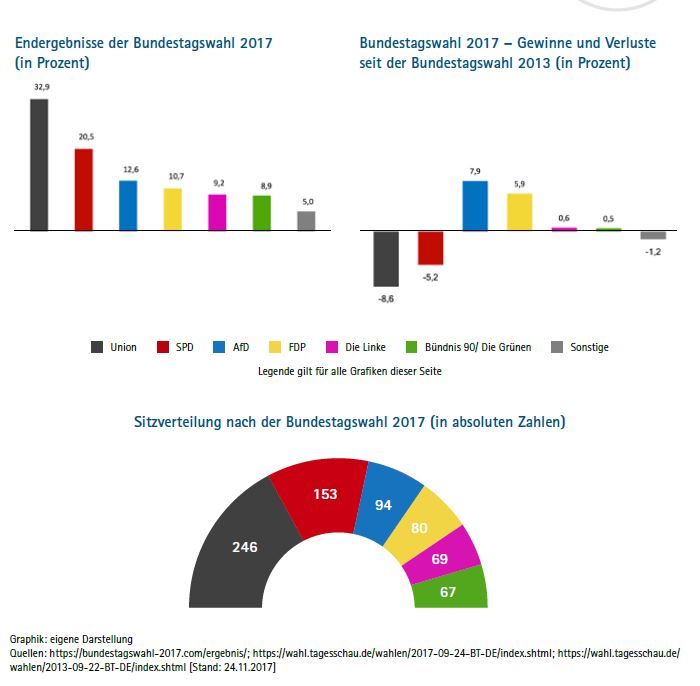

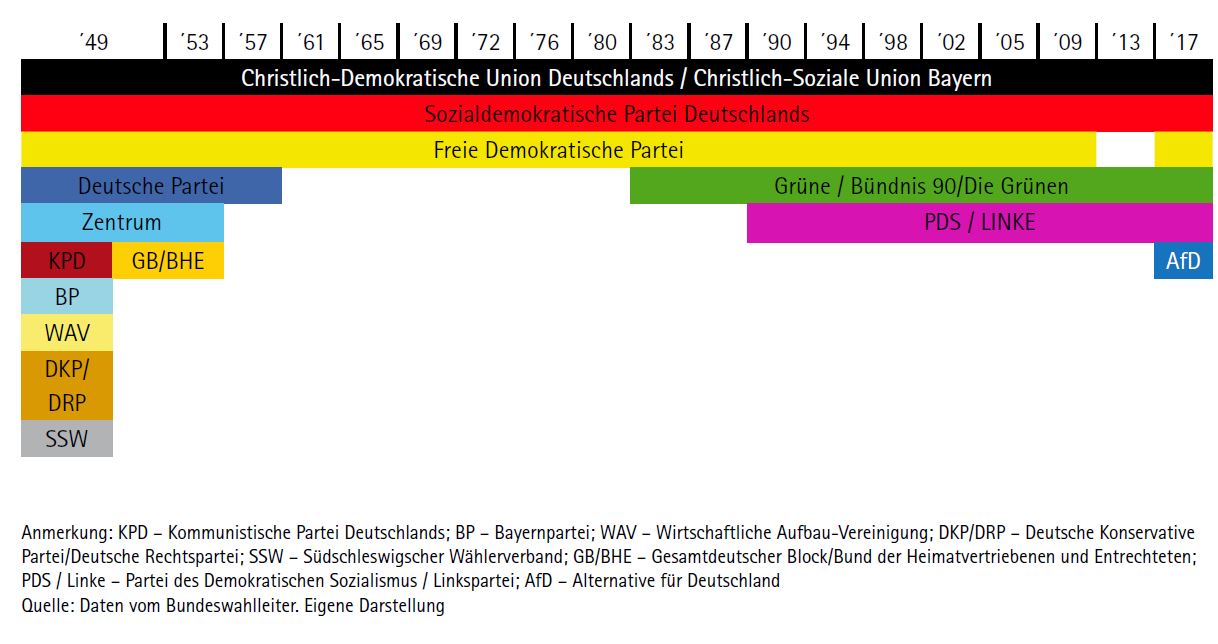

Erstens gehen wir auf die herausgehobene Rolle der Medien im Wahlkampf ein. Einerseits sehen wir dabei das Paradox, dass viele Beobachter den Wahlkampf als träge einstufen, dieser jedoch im Rückblick durchaus wendungsreich ausfiel. Andererseits gerieten die Medien in ihrer Rolle als Vermittler teilweise selbst in die Kritik. Der zweite Schwerpunkt liegt auf der Wahlbeteiligung, die erstmals seit Jahren des Rückgangs und der Stagnation wieder gestiegen ist. Drittens reflektieren wir den Einzug der Alternative für Deutschland (AfD) als neue Partei in den Bundestag, womit das Parlament erstmals seit 1953 wieder aus sechs Fraktionen besteht. Schließlich fragen wir viertens, welche Schlusse wir vor dem Hintergrund der aktuell laufenden Sondierungen bereits über Veränderungen bei der Koalitions- und Regierungsbildung ziehen können.

Medien: Mehr als nur Vermittler?

Am Wahlabend machten einige Beobachter und Politiker die mediale Berichterstattung für den Erfolg der neu im Bundestag vertretenen Alternative für Deutschland (mit-) verantwortlich. Das wirft die grundsätzliche Frage auf, wie groß der mediale Einfluss auf die komplexe Wahlentscheidung der Bürgerinnen und Bürger ist. Aber auch wenn der unsichere journalistische und politische Umgang mit der rechtspopulistischen Partei sowie ihr provokanter Wahlkampfstil dominante Eigenheiten des Wahlkampfs 2017 waren, haben auch andere Besonderheiten diese Hochzeit politischer Kommunikation geprägt. Der trotz vieler Umbrüche teilweise träge wirkende Bundestagswahlkampf 2017 passte über weite Strecken nicht zum Klima der neuen Politisierung und Polarisierung innerhalb der Wählerschaft. Während Online-Kampagnen inzwischen auch in Deutschland nicht mehr als große Neuerung wahrgenommen werden, war der diesjährige Wahlkampf zudem der erste im Zeichen der Digitalisierung. Als zentrales Thema kam in der heißen Phase des Wahlkampfs die von vielen „Campaignern“ bereits abgehakte Flüchtlingssituation zurück auf die Agenda. Dieser Umstand begünstigte, dass sich die beiden Volks- und Regierungsparteien spätestens nach dem TV-Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz – trotz fehlender Wechselstimmung – im Abwärtstrend befanden.

Medien beeinflussen Wahlen – aber sie entscheiden sie nicht

Die Frage nach der Wirkung von Medien, Medieninhalten und journalistischem Handeln auf Wahlentscheidungen war bei jeder Bundestagswahl virulent und eine der Kernfragen von politischer Wahl- und Medienwirkungsforschung. Unstrittig ist, dass Massenmedien und politische Berichterstattung einen Einfluss auf Wahlentscheidungen haben können. Massenmedien liefern in modernen Gesellschaften die Grundlage von Meinungs- und Willensbildung. Ihnen kommt eine zentrale Informations- und Mobilisierungsfunktion zu.1 Was Bürger über Politik im Allgemeinen und Wahlen oder Wahlkampfe im Besonderen wissen, wissen sie zu einem großen Teil aus den Medien.2 Darum hat auch die journalistische Selektion und Interpretation der Wahlkampfereignisse einen indirekten Einfluss auf die Wahlentscheidung.3 Aktuelle und durch mediale Berichterstattung stark beeinflusste, eher kurzfristige Einstellungen der Wählerinnen und Wähler zu den Parteien haben vor allem auf die immer größer werdende Gruppe der Wechselwähler und Unentschlossenen eine große Wirkung. Weil die Stammwählerschaft der Parteien bei Bundestagswahlen entsprechend immer kleiner wird und die langfristigen Faktoren der Wahlentscheidung – z.B. die Parteiidentifikation – an Bedeutung verlieren, werden die mittel- und kurzfristigen Faktoren und damit der Wahlkampf an sich wichtiger.4 Umso schwerer wiegt der Vorwurf, Journalisten hatten die AfD während des Bundestagswahlkampfs durch überproportionale Berichterstattung bevorteilt. Tatsächlich dominierte die Partei die Berichterstattung in den Wochen vor der Wahl. Dabei befanden sich verunsicherte Medien in einem mehrfachen Dilemma und erlebten einen nach innen gerichteten „AfD-Effekt“: Durch die von Parteivertretern immer wieder erhobene Kritik, Medien würden berechtigte Meinungen ausblenden oder zensieren, sahen sich viele Redaktionen beinahe herausgefordert oder agierten besonders vorsichtig. Paradoxerweise erhielt die AfD also mehr Beachtung in der Berichterstattung, weil sie sich als Opfer der Medien darstellte. Hinzu kommt, dass gezielte Provokationen der Partei ein medienwirksamer Wahlkampfstil sind.5 So löste beispielsweise die Äußerung des AfD-Vorsitzenden, Alexander Gauland, man könne die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özogus, „in Anatolien entsorgen“, eine Welle der Empörung aus und bescherte der Partei umfangreiche Berichterstattung. Die Suche nach dem notwendigen Gleichgewicht im journalistischen Umgang mit den Parteien war daher ein herausstechendes Merkmal der Berichterstattung über diesen Wahlkampf. Trotzdem entscheiden Medien keinen Wahlausgang. Die individuelle Wahlentscheidung ist dafür zu komplex, denn auch „Parteineigung, subjektiv zugeschriebene Problemlösungskompetenz und Personen wirken auf die individuelle Wahlentscheidung ein.“6

Wendungsreicher Wahlkampf, und dynamische Kampagnen

Die Ausgangslage zu Beginn des Jahres 2017 lies vermuten, dass der Wahlkampf nicht an die vermeintlichen „Valium-Wahlkämpfe“ vergangener Bundestagswahlen anknüpfen und einige Neuerungen mit sich bringen würde. Die Popularität von Angela Merkel, die 2013 noch das politische Klima bestimmte7 , hatte im Zuge der Debatte um die Flüchtlingspolitik stark abgenommen. Laut ARD-Deutschlandtrend waren im Februar 2017 mit 55 Prozent zwar deutlich mehr Bürgerinnen und Bürger mit der Arbeit der Kanzlerin zufrieden als noch im Februar des Vorjahres (46 Prozent)8 , dennoch konnten diese Werte nicht an ihre Popularität zu Beginn des Wahljahres 2013 heranreichen9 . Während die Flüchtlingssituation zu Beginn des Wahljahres für die öffentliche Debatte immer weiter an Bedeutung verlor, setzte die Nominierung von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten der SPD bei den Sozialdemokraten zunächst regelrechte Mobilisierungsschübe frei. In der Kanzlerpräferenz überholte Schulz die Amtsinhaberin bereits im Februar – laut Deutschlandtrend hatten zu diesem Zeitpunkt 50 Prozent der Wählerinnen und Wähler bei einer Direktwahl des Kanzlers ein Kreuz für Schulz gemacht, während Merkel nur auf 34 Prozent gekommen wäre. Bei der Sonntagsfrage überholte die SPD die CDU im Februar sogar erstmals seit 2006, während beide Parteien im März noch gleichauf bei 32 Prozent lagen.10 Diese überraschende Entwicklung markierte zugleich den Startpunkt für den Wahlkampf. In der anschließenden Phase der parteiinternen Mobilisierung signalisierte der angesichts schlechter Ergebnisse bei Landtagswahlen im Saarland, Nordrhein-Westfalen sowie Schleswig-Holstein und verpatzter Programmvorstellungen verpuffte „Schulz-Hype“ einen weiteren Wendepunkt. Bereits Mitte Mai hatte die CDU in der Sonntagsfrage mit 37 Prozent wieder zehn Prozentpunkte Vorsprung auf die SPD.11 Mit 64 Prozent zufriedenen Bürgerinnen und Bürgern waren zudem Angela Merkels Popularitätswerte im Juli deutlich besser als die von Martin Schulz (36 Prozent).12 Mit guten Umfragewerten im Rücken konnte Angela Merkel nun doch mit ihrer bewährten Strategie, Gegenmobilisierung durch möglichst geringe Polarisierung zu verhindern13 in die heiße Phase des Wahlkampfs starten. Im frühen TV-Duell, das aufgrund des konfrontativen Settings eigentlich eine Gefahr für diesen Kampagnen-Plan darstellte, befand sich die Kanzlerin auf dem Zenit ihres Wahlkampfs. TV-Debatten erfüllen eine Vielzahl von Funktionen – z.B. versuchen die Spitzenkandidaten die beträchtliche Zahl noch unentschlossener Wähler für sich zu gewinnen, auf den letzten Metern des Wahlkampfs Journalisten zu überzeugen und den Ton der Medienberichterstattung zu ihren Gunsten zu verbessern oder aber bestehende Sympathien für einen Kandidaten zu verstärken. Besonders die SPD und ihr Spitzenkandidat Martin Schulz hofften, in der Konfrontation mit Angela Merkel noch einmal „Boden“ gutzumachen und die vielen Journalisten, die für den „Herausforderer“ keine realistische Chance auf einen Wahlsieg mehr sahen, vom Gegenteil zu überzeugen14 – eine Hoffnung, die letztlich zu groß war, um erfüllt zu werden.15 Am Ende geriet das TV-Duell aber für beide zum „Duell der Verlierer“. Ob die Debatte den Parteien Stimmgewinne oder -verluste beschert hat, kann nur schwer beurteilt werden. Allerdings hat das Kanzlerduell die Themenagenda des Wahlkampfs – letztlich nicht zu Gunsten der Duellanten – beeinflusst. Der Auftritt der beiden Kandidaten und ihre Argumentation traten nämlich angesichts zweier Streitpunkte in den Hintergrund: Vor dem Duell wurde die vermeintliche Einflussnahme der Amtsinhaberin Angela Merkel auf die Gestaltung des Formats breit kritisiert.16 Im Nachgang der Debatte wurde wiederum dem Moderatorenteam eine einseitige und populistische Themen- und Fragenauswahl vorgeworfen.17 Auch in den folgenden Wochen dominierte die Flüchtlingssituation die Wahlkampf-Agenda.18 Zeitgleich mit diesem thematischen Wendepunkt begann auch der Abwärtstrend der Union in den Umfragen. Aus der Perspektive der Demoskopie mündete die Bundestagswahl „nach einer längeren ruhigen Phase doch noch in ein dynamisches Finale“.19 So öffnete sich in der heißen Phase der Vorhang für die kleineren Parteien. Hier stachen vor allem die AfD mit ihrer vieldiskutierten Negativkampagne und die jugendlich und „hip“ anmutende FDP-Kampagne hervor. Trotz all dieser „Kipp-Punkte“ konnte der Wahlkampf 2017 – gerade unter dem Eindruck der immer wirkmächtigeren Umfragedaten – kaum Dynamik entwickeln. Martin Schulz kämpfte als Kanzlerkandidat ohne Machtoption allein auf weiter Flur, aber auch die kleineren Parteien waren ohne Koalitionsaussage auf einsamen Posten. Nicht zuletzt die Journalisten verfielen der Wirkkraft der Demoskopie, indem sie sich früh auf den Ausgang der Wahl festlegten.

Digitaler, populistischer, polarisierter und politisierter

Der Wahlkampf im Internet wird immer wichtiger. Immerhin ist das Internet zu einem der wichtigsten Informationsmärkte für Wähler geworden. Parteien haben in digitalen Kampagnen lange Zeit vor allem kostengünstige Werbemöglichkeiten gesehen.20 Trotz der Obama-Euphorie nach 2009 sind Online-Wahlkämpfe in Deutschland zwar zum integrierten Bestandteil der Kampagnen geworden, sie wirkten aber bisweilen aufgesetzt und waren ineffizient.21 Das Wahljahr 2017 muss in dieser Hinsicht anders bewertet werden, stand es doch ganz im Zeichen der Digitalisierung. Die Kampagne der FDP, mit der die Partei in „Start-Up-Manier“ zum Comeback kam, spielte gezielt mit Online-Trends und machte Digitalisierung sogar zum zentralen Thema. Damit schaffte es die Partei in bisher ungekannter Art mit den Stilmitteln der digitalen Welt erfolgreich auf Stimmenfang zu gehen. Auf der anderen Seite trat mit der AfD eine Partei zur Wahl an, deren Strukturen teilweise in digitalen Milieus gewachsen sind und deren Politikvermittlung erfolgreich auf die direkte Kommunikation über Social Media setzt. Hier zeigt sich der Vorteil einer Partei, die mit dem Internet aufgewachsen ist und relativ geschlossene digitale Milieus anspricht, die bereits vor der Parteigründung entstanden sind und sich zu einer starken Sympathisanten-Basis entwickelten. Sie setzte sich im Wahlkampf damit quasi „ins gemachte Netz“. An diesen Beispielen zeigt sich, dass sich das Beziehungsgeflecht zwischen Wählern, Parteien und Massenmedien verschoben hat und die direkte Kommunikation über soziale Netzwerke den Parteien neue Möglichkeiten bietet.22 Die Massenkommunikation vorbei an klassischen „Gatekeepern“ wie der Presse verändert aber die Gestalt von Öffentlichkeit und setzten sie unter Druck. Wie bei keiner anderen Wahl zuvor wurden daher auch die Gefahren des digitalen Strukturwandels diskutiert. Die Fragmentierung der Öffentlichkeit in Echokammern, Fake News als gezielte und ideologisch unterfütterte Falschmeldungen oder unter Manipulationsverdacht stehendes Microtargeting wurden gerade angesichts der Erfahrungen aus der amerikanischen Präsidentschaftswahl als Bedrohung wahrgenommen. In Erscheinung traten diese auch im Zusammenhang mit Populismus diskutierten Phänomene bei der Bundestagswahl nur teilweise. Trotzdem stand der Bundestagswahlkampf 2017 im Zeichen eines veränderten politischen Klimas. Die Kampagne der AfD setzte klar auf Stilmittel des „Negative Campaigning“, was in Deutschland bisher als verpönt galt.23 Mit einem „Anti-Merkel-Wahlkampf“, gezielten Provokationen, einem scharfen Ton und deutlicher Eliten-Kritik konnten die Rechtspopulisten bei ihrer Wählerklientel punkten und sorgten zeitgleich bei ihren politischen Kontrahenten sowie Medien für Irritationen und Gegenreaktionen – die der AfD wiederum mehr Aufmerksamkeit verschafften.24 Auf der Seite der Wählerschaft führte sich der 2013 begonnene Trend einer stärkeren Polarisierung fort.25 Ganz im Gegensatz zur Bundestagswahl 2013 beschäftigten sich die Bürger aber auch deutlich intensiver mit politischen Themen.26 Dieser Trend spiegelt sich auch in der Tatsache, dass die Wählerinnen und Wähler erstmals seit langer Zeit wieder in größerer Zahl als zuvor von ihrem Stimmrecht Gebrauch machten. Zu dieser neuen Politisierung der Wählerschaft wollte nur die öffentliche Stimmung, dass das Rennen im Wahlkampf schon gelaufen sei, nicht ganz passen.27

Wahlbeteiligung: Trendwende nach oben?

Bereits im Jahr 2016 zeichnete sich erstmals ein neuer Trend bei den Landtagswahlen in Deutschland ab: Die Wahlbeteiligung steigt nach Jahren des allgemeinen Rückgangs oder der Stagnation wieder an.28 Dieser Trend verfestigte sich bei den Landtagswahlen 2017 im Saarland (+ 8,1 Prozentpunkte), in Schleswig-Holstein (+ 4,0 Prozentpunkte) und in Nordrhein-Westfalen (+ 5,6 Prozentpunkte). Auch bei der Bundestagswahl im September 2017 stieg die Wahlbeteiligung auf 76,2 Prozent. Bei der Wahl 2013 hatten lediglich 71,5 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Selbst bei der nach der Bundestagswahl stattfindenden vorgezogenen Landtagswahl in Niedersachsen war von Wahlmüdigkeit keine Rede und die Beteiligung stieg im Vergleich zur Wahl im Jahr 2013 um 3,7 Prozentpunkte auf 63,1 Prozent. Aufbauend auf dem ersten Beitrag in der Serie zur Bundestagswahl (E&P 1/2017) legt dieser Abschnitt den Fokus auf die Verbindung von gestiegener Wahlbeteiligung und den starken Ergebnissen der AfD bei der Bundestagswahl 2017. Für diesen Zweck werden die vom Bundeswahlleiter bereitgestellten Ergebnisse auf Wahlkreisebene genutzt. Diese liegen trotz einer Änderung des Wahlkreiszuschnitts sowohl für die Bundestagswahl 2017 als auch für die Bundestagswahl 2013 vor, sodass Vergleiche zwischen den beiden Wahlen möglich sind.29

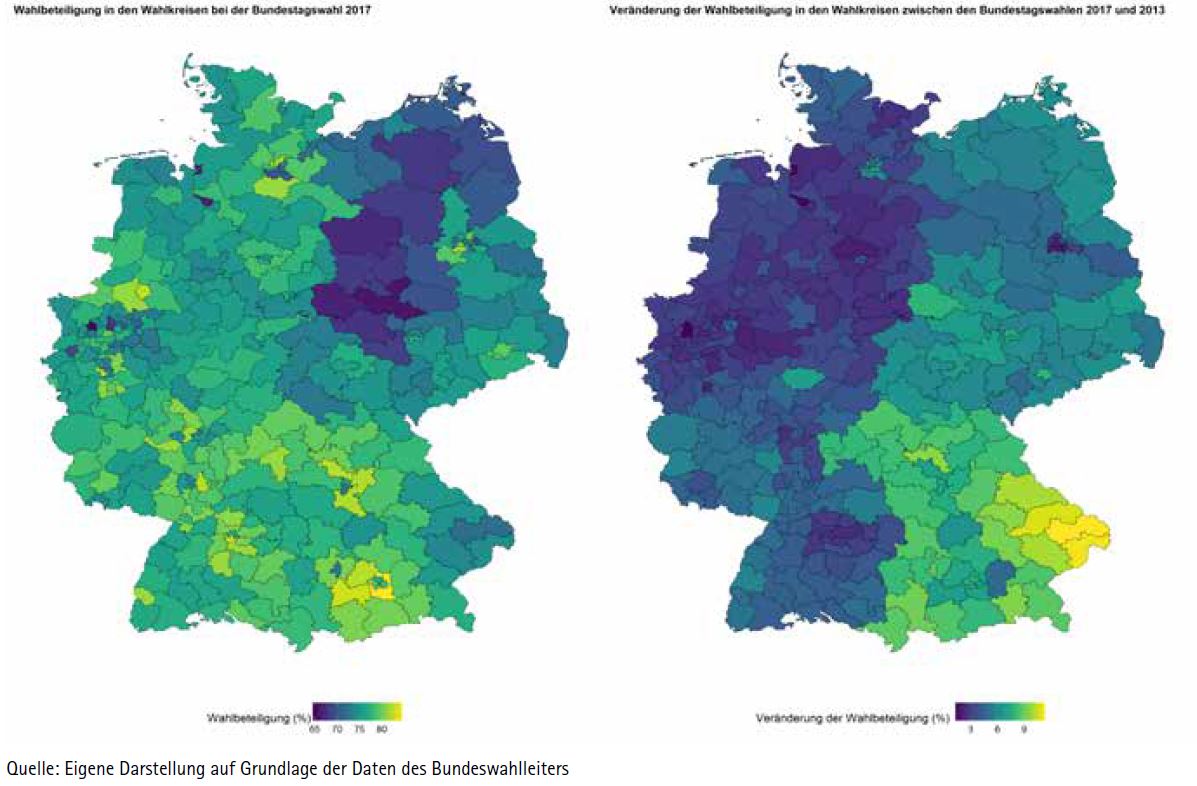

Abb.: Wahlkreiskarten zur Wahlbeteiligung und Veränderung der Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2017

Die Abbildung der Wahlbeteiligung zeigt die 299 Wahlkreise bei der Bundestagswahl 2017. Auf der linken Karte sind die Wahlkreise nach der absoluten Wahlbeteiligung eingefärbt (je dunkler, desto niedriger). Auf der rechten Seite steht die Einfärbung für die Veränderung der Wahlbeteiligung seit 2013. Je heller hier die Farbe ist, desto höher ist die Wahlbeteiligung gestiegen. Auf der linken Karte erkennt man immer noch ein altbekanntes Muster. Niedrigere Beteiligungsquoten sind meistens in den neuen Ländern zu finden.30 Vor allem in Mecklenburg-Vorpommern (70,9 Prozent) und in Sachsen-Anhalt (68,1 Prozent) fiel auch diesmal die Beteiligung sehr niedrig aus. Der Wahlkreis mit der niedrigsten Wahlbeteiligung liegt jedoch in Nordrhein-Westfalen: Duisburg II lag mit 64,8 Prozent nochmal über einen Prozentpunkt unter dem Zweitplatzierten (Wahlkreis Anhalt, Sachsen-Anhalt). Die höchsten Wahlbeteiligungsquoten weisen mit 78,1 Prozent in Bayern und 78,3 Prozent in Baden-Württemberg die südlichen Lander auf. Sieben der zehn beteiligungsstärksten Wahlkreise liegen dort. Mit „München-Land“ und „Starnberg- Landsberg am Lech“ führen zwei bayerische Wahlkreise das Feld an und liegen mit 82,9 Prozent (Starnberg- Landsberg am Lech) und 84,4 Prozent (München-Land) beide deutlich über der 80-Prozent-Marke. Im Vergleich zur Bundestagswahl 2013 ergibt sich ein recht deutliches Muster: Während die Wahlkreise in Bayern die höchsten Zuwächse verzeichnen konnten und sich auf der Karte deutlich absetzten, wiesen die restlichen Wahlkreise der „alten Länder“ meist relativ niedrige Zuwächse auf. In allen 299 Wahlkreisen ist die Wahlbeteiligung jedoch gestiegen. Die „neuen Länder“ liegen hier im Mittelfeld und verzeichnen moderate Zuwächse. Die höchsten Zuwächse mit über elf Prozentpunkten können die beiden niederbayerischen Wahlkreise Deggendorf und Passau verzeichnen. Die niedrigsten Zuwächse mit lediglich 1,2 bzw. 1,3 Prozentpunkten weisen abermals die Duisburger Wahlkreise Duisburg I und Duisburg II auf. Zusammen mit den beiden Bremer Wahlkreisen Bremen und Bremerhaven sticht Duisburg somit im bundesweiten Vergleich negativ heraus. In diesen Wahlkreisen ist die Wahlbeteiligung besonders niedrig und darüber hinaus auch nur wenig gestiegen. Weshalb Wahlbeteiligung steigt oder sinkt, ist eine komplexe Frage. Die zuletzt wieder steigende Wahlbeteiligung in Deutschland – und in Europa – lässt sich wohl hauptsächlich auf eine allgemein gestiegene Polarisierung zurückführen. Wahlkämpfe in Europa waren in letzter Zeit häufig keine Wahlkämpfe um die Mitte, sondern geprägt durch ein antagonistisches Verhältnis von „traditionellen Parteien“ gegen rechtspopulistische Parteien. Wählerinnen und Wähler konnten dadurch wieder besser erkennen, wo Unterschiede liegen. Das politische Klima wurde härter, aber auch interessanter für die Bürgerinnen und Bürger. Dass zum Beispiel gerade Duisburger Wahlkreise besonders niedrige Wahlbeteiligung aufweisen und darüber hinaus auch die niedrigste Steigerung im Vergleich zur Wahl 2013, ist durch eine starke soziale Schieflage in der Wahlbeteiligung zu erklären. Einige Stadtteile wie Marxloh und Bruckhausen sind mittlerweile bundesweit als soziale Brennpunkte bekannt. Politische Gleichheit und damit auch die Voraussetzung für eine hohe Wahlbeteiligung ist somit eng verbunden mit sozialer Gleichheit.31

Eine neue Partei: Populismus im Parteiensystem?

„Wir sind gekommen um zu bleiben, weil Deutschland uns braucht“, erklärte Frauke Petry, die damalige Bundes- und sächsische Landes- und Fraktionsvorsitzende, in ihrer Rede anlässlich des Bundesparteitags 2015. Die Wahlerfolge der vergangenen Monate scheinen ihr Recht zu geben: Nach dem knappen Scheitern der Partei bei der Landtagswahl 2013 in Hessen und der Bundestagswahl 2013 – beides nur fünf Monate nach Gründung der Partei – erlebte die AfD Aufwind. Sie zog in allen darauffolgenden Landtagswahlen in die Länderparlamente ein und ist derzeit in 13 Landesparlamenten vertreten. Dabei sind neue Parteien für das politische System Deutschland eher die Ausnahme als die Regel. Bei der Bundestagswahl 2017 gelang ihr mit 12,6 Prozent der abgegebenen Zweitstimmen die Überwindung der Sperrklausel nun auch auf nationaler Ebene. Mit diesem Erfolg liegt die neue Partei im europaweiten Trend: Alleine in den Jahren 2015, 2016 und 2017 gelang 31 neuen Parteien in 23 EU Mitgliedstaaten der Einzug in die Nationalparlamente.32 Grund genug sich den Wahlerfolg der AfD an dieser Stelle genauer anzusehen, um im Anschluss die Frage zu stellen: Können wir bei der AfD von einer institutionalisierten Partei mit Aussicht auf langfristige Etablierung im deutschen Parteiensystem sprechen?

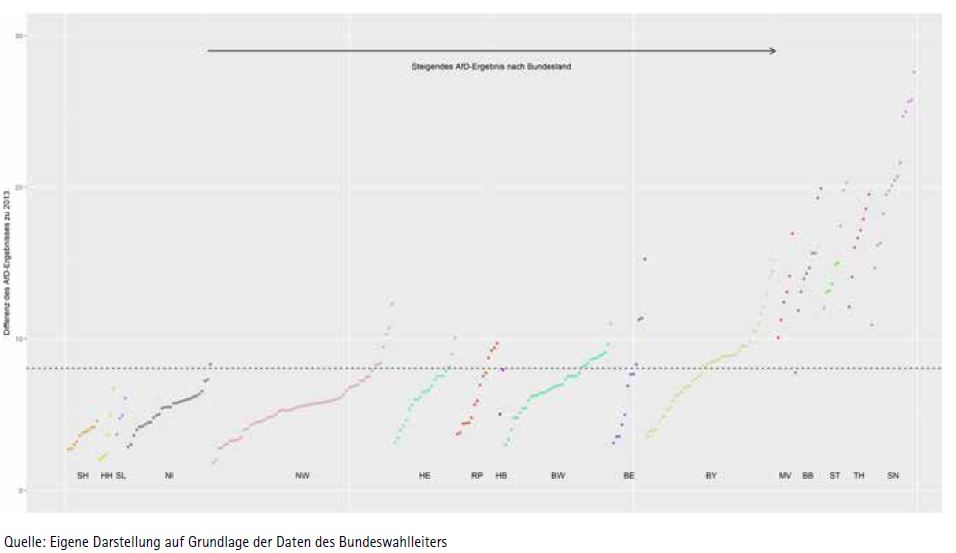

Die untere Abbildung zeigt den Zuwachs des AfD-Ergebnisses seit 2013 abermals auf Wahlkreisebene. Jeder Punkt stellt einen Wahlkreis dar und die Länder sind nach dem Durchschnitt des AfD-Zuwachses sortiert. Die gestrichelte horizontale Linie stellt den bundesweiten durchschnittlichen AfD-Zuwachs dar. Man erkennt, dass alle ostdeutschen Länder (mit Ausnahme Berlins) am ganz rechten Rand der Abbildung zu finden sind. Die AfD konnte hier also in allen Wahlkreisen überdurchschnittlich hohe Zuwächse im Vergleich zu 2013 einfahren. Lediglich ein einziger ostdeutscher Wahlkreis in Brandenburg (Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Flaming II) liegt mit 7,8 Prozent AfD-Zugewinn unter dem bundesdeutschen Schnitt. In Schleswig-Holstein, Hamburg und dem Saarland ist der Zuwachs der AfD durchschnittlich am geringsten ausgefallen. Kein einziger Wahlkreis liegt hier über der horizontalen Linie. Auch in Niedersachsen konnte die AfD nur im Wahlkreis „Salzgitter – Wolfenbüttel“ überdurchschnittlich hohe Erfolge erzielen.

Die Wahlkreise, in denen die AfD die größten Erfolge feiern konnte, liegen alle in Sachsen. In fünf Wahlkreisen (Görlitz, Mittelsachsen, Bautzen I, Meisen und Sächsische Schweiz – Osterzgebirge) liegen die Zugewinne im Vergleich zur Wahl 2013 sogar um die 25 Prozentpunkte. In all diesen Wahlkreisen hat die AfD ebenfalls die meisten Zweitstimmen bekommen und gewann in den Wahlkreisen Görlitz, Bautzen I und Sächsische Schweiz – Osterzgebirge außerdem ihre drei Direktmandate für die Abgeordneten Tino Chupralla, Karsten Hilse und Frauke Petry.33

Mobilisierung durch Populismus?

Bereits im ersten Beitrag dieser Serie zur Bundestagswahl 2017 wurde der mobilisierende Effekt der AfD untersucht und mit anderen europäischen Ländern verglichen. Das Ergebnis war auch hier nicht eindeutig, denn rechtspopulistische Parteien können sowohl in einem Kontext von Mobilisierung als auch von Demobilisierung Erfolge einfahren.34 Mobilisierende Wirkung haben diese Parteien dann, wenn sie Positionen einnehmen, die andere Parteien vernachlässigen.35 So sind bspw. bisherige Nichtwählerinnen und Nichtwähler besonders häufig niedriger gebildet, einkommensschwach und erwerbslos oder in prekären Arbeitsverhältnissen zu finden.36 Forschung zur Bundestagswahl 2013 hat gezeigt, dass Parteien in den Stadtvierteln ihre Aktivitäten, in denen besonders viele Nichtwählerinnen und Nichtwähler wohnen, deutlich zurückfahren und in beteiligungsstärkeren Gegenden auch öfter Wahlkampf machen.37 Wählerinnen und Wähler reagieren auf dieses Angebotsdefizit und wählen dann die Partei, die ihnen räumlich wie auch inhaltlich näher ist. Somit können rechtspopulistische Parteien nicht nur „Protestwählerinnen und -Wähler“ mobilisieren, sondern auch zusätzliche Bürgerinnen und Bürger, die vormals in der Parteienlandschaft keine Heimat gefunden hatten. Durch ihre extreme Programmatik sorgen Parteien an den politischen Rändern außerdem dafür, dass der Wettbewerb um die Wahl als polarisierter wahrgenommen wird, was den Wahlberechtigten suggeriert, dass nun mehr auf dem Spiel steht.38 Andererseits führen häufige Skandale und schärfer geführter Wahlkampf zu einer Verbreitung eines negativen Bilds von Politikerinnen, Politikern und Parteien.

Tabelle 1: Übersicht über Wahlbeteiligung und AfDErgebnis

in den Wahlkreisen mit hohem AfD-Zweitstimmenanteil

Bürgerinnen und Bürger bekommen das Gefühl, die Politik wurde sie nicht mehr ausreichend vertreten und keine Probleme mehr lösen können. Sie wenden sich folglich von der Politik ab und bleiben bei Wahlen häufiger zuhause.39 Diese beiden möglichen Erklärungen können jedoch auch zeitgleich auftreten, sodass sich beide Effekte gegenseitig abschwächen oder ausgleichen. Wie der erste Beitrag dieser Serie gezeigt hat, ist bei der bisherigen Forschung über rechtspopulistische Parteien in ganz Europa kein eindeutiges Muster zu erkennen. Betrachtet man die fünf bereits angesprochenen Wahlkreise, die besonders hohe AfD-Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2017 aufweisen, fällt auf, dass diese nicht gleichzeitig, besonders hohe Beteiligungsquoten verzeichnen (siehe Tabelle 1). In vier von fünf Wahlkreisen liegt die Wahlbeteiligung sogar niedriger als die bundesweite Wahlbeteiligung.

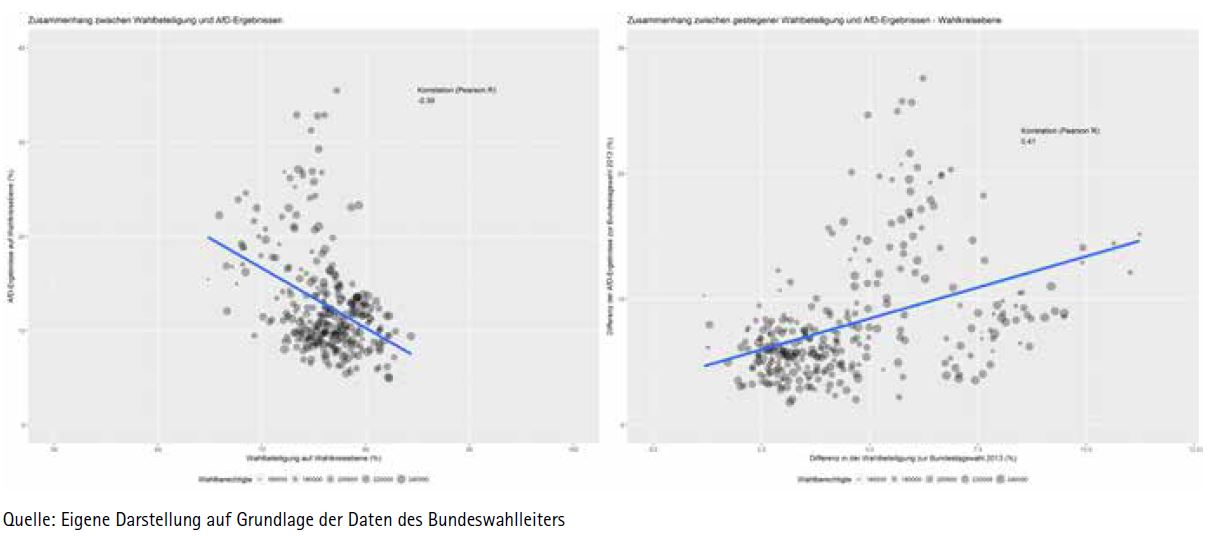

Die Tabelle 1 zeigt die Zusammenhänge von Wahlbeteiligung und AfD-Ergebnissen in allen 299 Wahlkreisen. Auf der linken Seite der Abbildung ist auf der x-Achse die Wahlbeteiligung und auf der y-Achse das Wahlergebnis der AfD abgetragen. Auf der rechten Seite sind jeweils die Veränderung der Wahlbeteiligung (x-Achse) und die Veränderung des AfD-Ergebnisses (y-Achse) seit 2013 verzeichnet.

Vergleich von Wahlbeteiligung und AfD-Ergebnissen bei der Bundestagswahl 2017

(absolut und im Vergleich zur Bundestagswahl 2013)

Auf der linken Seite erkennt man einen Zusammenhang, den es bei der Bundestagswahl 2013 und der Europawahl 2014 in ähnlicher Weise gegeben hat:40 Je höher die Wahlbeteiligung in den Wahlkreisen ausfällt, desto niedriger ist tendenziell das Wahlergebnis der AfD. Dies ist insofern nicht weiter verwunderlich, da sozioökonomisch stärker aufgestellte Gegenden meist eine höhere Wahlbeteiligung, aber demgegenüber eine niedrigere Unterstützung für extreme Parteien aufweisen.41 Interessanter ist der Zusammenhang auf der rechten Seite der Abbildung. Je stärker die Wahlbeteiligung gestiegen ist, desto erfolgreicher war auch die AfD im Vergleich zur Wahl 2013. Zwar ist der Zusammenhang nicht übermäßig groß, aber dennoch deutlich sichtbar. Dennoch finden sich die Wahlkreise, in denen die AfD besonders stark abschnitt, eher in der Mitte der Grafik wieder. Aus diesem Ergebnis zu schließen, dass vor allem ehemalige Nichtwählerinnen und Nichtwähler die Alternative für Deutschland gewählt hätten, hieße einen ökologischen Fehlschluss42 zu begehen. Aus den vorliegenden Daten lässt sich nicht schließen, dass gerade vormalige Nichtwählerinnen und Nichtwähler die AfD wählten. Aber sie zeigen, dass in Wahlkreisen, in denen die AfD tendenziell erfolgreicher war, auch die Wahlbeteiligung stärker anstieg und mehr Menschen zur Wahl gingen – unabhängig ihres vorherigen Status als Wählender oder Nichtwählender. Nimmt man die Daten zur Wählerwanderung führender Meinungsforschungsinstitute hinzu, legen diese darüber hinaus nahe, dass die AfD tatsächlich besonders von der gestiegenen Partizipation profitiert hat. Laut Infratest dimap machten die Nichtwählerinnen und Nichtwähler etwa 25 Prozent des AfD-Elektorates aus. Die Zahl zeigt aber auch, dass der Großteil der Stimmen von anderen Parteien kam. Beispielsweise gaben mehr als eine Million Menschen, die 2013 noch die Unionsparteien wählten, im September 2017 der AfD ihre Stimme.43 Zum Teil werden hier beide von Immerzeel und Pickup vorgeschlagenen Erklärungsmuster gegriffen haben. Das Thema Sicherheit und Migration war besonders in den letzten Wochen des Wahlkampfs und im TV-Duell salient44 und könnte vormals Enttäuschte zurück zur Wahl gebracht haben. Andererseits gewannen auch die anderen Parteien mehr Stimmen aus dem Nichtwahllager zurück, als sie an dieses Lager verloren geben mussten.45 Eine Mobilisierung aufgrund der Ablehnung der AfD ist hier also ebenfalls denkbar. Bei der Bundestagswahl 2017 scheint es aber tatsächlich einen mobilisierenden Effekt durch die AfD gegeben zu haben. Genauer werden dies Individualanalysen untersuchen müssen, deren Daten zu diesem frühen Zeitpunkt nach der Wahl noch nicht vorliegen.

Dauerhafte Institutionalisierung?

Konkrete Wahlergebnisse und Mandatsvergabe stellen jedoch nur zwei nachgelagerte Aspekte der Institutionalisierung neuer Parteien in nationalen Parteiensystemen dar.46 Möchte man die Frage beantworten, ob es einer neuen Partei gelingen kann, sich dauerhaft im Parteiensystem zu verankern, so lohnt der Blick auf die Phase vor ihrer Gründung: Wie gestaltete sich die Genese der Partei47 und ihr Institutionalisierungsprozess, bevor sie in das nationale Parlamente eintrat? Vor dem Hintergrund, dass die Institutionalisierung einer neuen Partei im stabilen nationalen Parteiensystem Deutschlands nach 1980 nur zweimal erfolgreich gelang (Bündnis 90/Die Grünen; Die Linke), erscheint der Blick auf den Institutionalisierungsprozess der AfD besonders interessant. Denn viele junge deutsche Parteien wie die Piratenpartei zerbrachen an innerorganisationalen Problemen, an Faktionalismus oder mangelnder Verankerung in der Gesellschaft; die AfD hingegen überstand bislang zunächst selbst das Zerwürfnis mit Parteimitbegründer Bernd Lucke im Jahr 2015. Deutlich schneller und auch deutlich erfolgreicher als noch die Piraten, konnte sich die Partei als Akteur auf der nationalen politischen Bühne positionieren. Die Parteieninstitutionalisierungsforschung zeigt, dass dieser Moment im Lebenszyklus einer Partei48 – der Eintritt in ein nationales Parlament – besondere Anforderungen an junge Parteien stellt (sei es in organisatorischer, personeller, programmatischer oder kommunikativer Hinsicht).49 Der Genese und den Institutionalisierungsschritten im Vorfeld des Eintritts in das nationale Parlament wird für das Standhalten dieser Anforderungen und für den weiteren Erfolg der Partei (im Sinne von Wettbewerbsfähigkeit) besondere Bedeutung zugesprochen.50 Vor allem objektive Aspekte wie die Organisationsausbildung der Partei (auch auf untergeordneten Ebenen), interne Aspekte der Institutionalisierung wie die Routinisierung von Entscheidungsstrukturen und -prozessen, sowie externe Aspekte wie die Wahrnehmung der Partei durch Dritte und die Verankerung der Partei in der Gesellschaft entscheiden darüber, ob eine neue Partei sich etabliert. Zwar hat die AfD diese Dimensionen der Institutionalisierung bislang nicht in gleichem Maße ausgebildet, dennoch befindet sich die Partei trotz ihres jungen Alters in einem fortgeschrittenen Institutionalisierungsstadium. So gründete sich die Alternative für Deutschland, gemäß der vergleichsweise hohen formalen Gründungsanforderungen in Deutschland,51 zwar als komplett neue Partei, folgte dabei aber dem Prinzip der Diffusion. Das heißt, sie generierte ihre personellen und materiellen Ressourcen seit dem Jahr 2010 aus verschiedenen Vorläufern und Sammlungsbewegungen rund um den Verein „Wahlalternative 2013“ von Bernd Lucke und Konrad Adam. Auf dem Gründungsparteitag am 14. April 2013 wurden Personen und Programmatik (vor allem der wirtschaftsliberale und eurokritische Kurs) des Vereins in die Parteistruktur der Alternative für Deutschland überführt. Parteien, die bei ihrer Gründung eher der Diffusion und Bottom-up-Prozessen folgen, tendieren dazu schwach ausgeprägte Organisationsstrukturen zu entwickeln, die häufig durch konkurrierende Gruppen geprägt sind.52

Dieser theoretische Befund aus der Parteienforschung spiegelt sich in den empirischen Eindrücken der Genese und Institutionalisierung der AfD wider: Mit der Gründung der sechzehn Landesverbände zwischen März und Mai 2013 gelang zwar in einigen Bundesländern ein geregelter Aufbau, in anderen kam es jedoch rasch zu internen Konflikten.53 Diesem genetischen Weg folgend, hat die AfD zunächst die Veranlagung zu einer schwach institutionalisierten Organisation, die Sammlungsbecken für viele heterogene Gruppierungen ist, nur schwierig geschlossen auftreten kann und personelle wie programmatische Spaltungstendenzen aufweist. Dem entspricht die Entwicklung der Partei seit den Landtagswahlen 2014: starke innerparteiliche Auseinandersetzungen und Führungskonflikte (zunächst v.a. zwischen Bernd Lucke und Frauke Petry) führten zur Spaltung der Partei, denn spätestens seit 2015 ließ sich der Graben zwischen den liberal-konservativen Positionen um Bernd Lucke und den national-konservativen und rechtspopulistischen Stimmen um den Thüringer Landesvorsitzenden Björn Höcke und Frauke Petry nicht mehr verbergen. Doch auch der Austritt Bernd Luckes nach dem Essener Parteitag am 4. und 5. Juli 2015 sowie weiteren 20 Prozent der bisherigen Parteimitglieder (inklusive zahlreicher Kreisvorstände und Bezirksverantwortlicher) hielt die Spaltungstendenzen und programmatische Flügelentwicklung nicht auf.54 Im Zuge der Bundestagswahl 2017 waren in der AfD (noch immer) drei innerparteiliche Faktionen zu unterscheiden: eine national- bis rechtsextreme Strömung um den thüringischen Landesvorsitzenden Björn Höcke, eine national-konservative Richtung, personalisiert durch den brandenburgischen Landesvorsitzenden Alexander Gauland, sowie eine rechtspopulistische und auf Regierungsbeteiligung strebende Strömung, die zunächst von der damaligen Bundessprecherin Frauke Petry und dem Landesvorsitzenden Nordrhein-Westfalens, Marcus Pretzell, angeführt wurde. Der Austritt Frauke Petrys wie auch Marcus Pretzells aus der AfD unmittelbar nach dem Bundestagswahlerfolg 2017 manifestiert die schwache Institutionalisierung der jungen Partei in innerorganisatorischer Hinsicht sowie hinsichtlich der Dimension der Routinisierung von Entscheidungsstrukturen und parteiinterner Kommunikation. Obwohl die AfD-Mitgliederzahlen nach den aufgezeigten Flügelkämpfen und Parteispaltungen (vor allem im Westen Deutschlands) zunächst gesunken55 und tragende Parteifunktionäre aus der Partei ausgeschieden sind, scheinen die Wählerinnen und Wähler des Wahljahrs 2017 in der neuen Partei tatsächlich eine Alternative vor allem zu den etablierten (Volks-) Parteien zu sehen. Ein Blick auf die oben aufgeführten Institutionalisierungsdimensionen der Wahrnehmung der Partei durch Dritte, sowie der Verankerung in der Gesellschaft mag hier Erklärungskraft haben. Diesen beiden Dimensionen wird in der Parteienforschung auf dem Weg einer nicht-institutionalisierten zu einer institutionalisierten Partei besondere Bedeutung beigemessen. Die Frage, wie sehr eine Partei es im Verlauf ihrer Genese und Institutionalisierung schafft, sich in den Köpfen von Wählerinnen und Wählern, von Unterstützerinnen und Unterstutzern. aber auch bei den anderen politischen Parteien und in den Medien zu verankern, spielt dabei eine hervorgehobene Bedeutung für den Wettbewerbserfolg der Partei. In dieser Wahrnehmungs-Dimension hat die AfD trotz organisatorischer, personeller und programmatischer Querelen und Defizite gut „performt“.

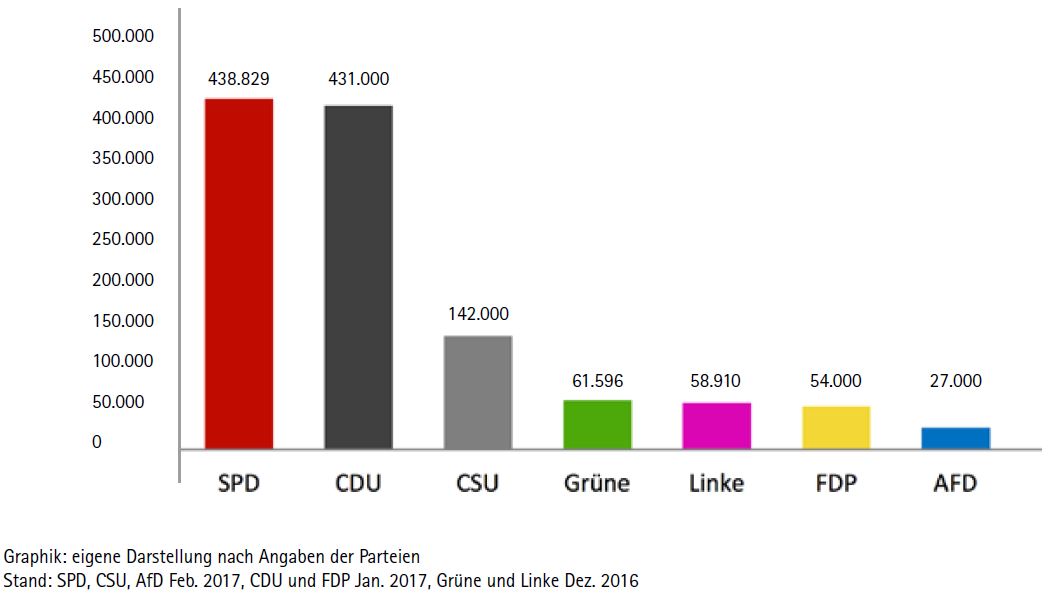

So demonstrierte die Partei nicht nur Sichtbarkeit und Verankerung im Kontext der Pegida-Demonstrationen auf den Straßen, sondern es gelang ihr in den klassischen und ‚neuen’ Medien (-formaten) a.) Präsenz zu zeigen und vor dem Hintergrund der Flüchtlingssituation b.) das Wahlkampfthema Einwanderung und Asyl zu setzen. Besondere Bedeutung kam dabei dem Online-Wahlkampf zu. Um nur ein Beispiel zu nennen: Während die Mitgliederzahl der AfD bei vergleichsweise geringen 27.000 (Stand Februar 2017) liegt (vgl. Abbildung Mitgliederzahlen der Parteien des Deutschen Bundestags),56.)) so zählt die Partei auf Facebook 317.171 „Gefällt mir“-Angaben [Stand: 15.03.2017] und 304.828 Seitenabonnentinnen und -abonnenten der Facebook-Seite der Bundespartei [Stand: 15.03.2017] – was verglichen mit den Seiten von CDU und SPD beinahe dreimal so hoch ist.57 Die Wahrnehmungsseite der Institutionalisierung der neuen Partei wurde durch diese Wahlkampflogiken gestärkt. Ob der Institutionalisierungsprozess der AfD auch in den bisher schwach ausgeprägten Dimensionen wie der Organisation und Routinisierung innerparteilicher Entscheidungsprozesse, der innerparteilichen Kommunikation oder der Kohärenz der Partei voranschreitet, wird sich in ihrer nun anstehenden Oppositionsrolle im deutschen Bundestag zeigen. Ob sich die AfD nachhaltig im deutschen Parteiensystem etablieren wird und wettbewerbsfähig sein kann, wird vor allem von der Entwicklung der Partei in diesen parteiinternen Dimensionen abhängen.

Regierungsbildung: Premiere für ein neues Koalitionsmodell?

Im Wahlkampf zur Bundestagswahl 2017 wurde bereits viel darüber spekuliert, inwieweit es nach der Wahl um eine gänzlich neue Koalitionskonstellation gehen könnte. Die Überraschung fällt daher nicht so groß aus, dass CDU, CSU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen tatsächlich über ein auf Bundesebene neues Bündnisformat – die so genannte Jamaika-Koalition – sondierten. Dort wurde über mehrere Wochen bis ins Detail über ein gemeinsames Programm gerungen, letztlich beendete aber die FDP mit Verweis auf die vielen offenen Konfliktpunkte die Gespräche. Obwohl zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar ist, ob es trotz der Absage der SPD an eine Große Koalition nun doch zu einer Neuauflage dieser Zusammenarbeit kommt oder ob die Wählerinnen und Wähler bald noch einmal an die Wahlurnen müssen, lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt drei Entwicklungen herausstellen, die bei dieser Bundestagswahl hinsichtlich der Regierungsbildung besonders waren: Das betrifft erstens den Umgang mit Koalitionssignalen vor der Wahl, zweitens eine Verschiebung im deutschen Parteiensystem sowie drittens neue Verfahren der Koalitionsbildung.

Mehr Offenheit bei Koalitionssignalen

Parteien senden vor Wahlen Signale aus: Einerseits positive, mit wem sie sich eine Zusammenarbeit wünschen oder zumindest vorstellen können, und andererseits negative, welche Konstellation sie ausschließen und wen sie nicht für regierungsfähig halten.58 Zwar zielen die Signale vorrangig nach außen auf die Wählerschaft, indem sie eine potentielle Machtperspektive für die Zeit nach der Wahl aufzeigen, doch dienen sie genauso als mobilisierende Instrumente in die Partei hinein, indem sie den Parteimitgliedern verdichtet verdeutlichen, wofür man im Wahlkampf streitet. Dabei sind Koalitionsaussagen zugleich Instrument der Parteibasis, die Parteiführungen auf bestimmte Optionen festzulegen und deren Spielraum zu beschneiden. Parteitagsdelegierte können gezielt eine bestimmte, unbeliebte Variante ausschließen. Häufig werden entsprechende Aussagen von einem Parteitag als Teil des Wahlprogramms verabschiedet oder sie bilden einen parallelen, eigenständigen Beschluss. Sie können genauso nur vom Parteivorstand getroffen oder von den Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten vorgetragen werden. Gerade letztere sprechen in der heißen Wahlkampfphase stellvertretend für ihre Partei oder reagieren kurzfristig auf das Handeln der Mitbewerber im Parteiensystem. Mit ihrer Autorität bauen sie entweder inhaltliche Brücken oder ziehen Grenzen zu den anderen Parteien. Best zeigt mit seiner Typologie von Koalitionssignalen darüber hinaus, dass die Signale nach ihrer Intensität variieren und zudem häufig an Bedingungen geknüpft werden (im Sinne einer konditionierten Aussage). Diese einschränkenden Bedingungen können inhaltlicher Natur sein oder einen personellen Wechsel als Kriterium für eine Zusammenarbeit fordern. Wie stand es nun um die Koalitionssignale im Wahlkampf vor der Bundestagswahl 2017? Tatsächlich gab es vor dieser Wahl eine ungewöhnlich offene Situation.59 Die Parteien haben erkennbar aus den unübersichtlichen und teilweise blockierten Situationen in einigen Landtagswahlen ihre Lehren gezogen, indem sie so gut wie keine Koalitionen mehr ausschließen wollten. Die parteiübergreifende Formel dafür lautete, dass Gespräche mit allen demokratischen Parteien möglich sein müssen. Unisono wurde damit die AfD ausgeschlossen, der man eine mangelnde Abgrenzung gegenüber reaktionären und rechtsextremistischen Gedankengut und Organisationszusammenhangen vorwarf.60 Für CDU/CSU und FDP kamen aber ebenso Gespräche mit der Linkspartei, die als linksextremistische Partei begriffen wird, nicht in Frage. Über alle anderen Konstellationen lässt sich somit zumindest sprechen, selbst wenn in der zunehmenden Wahlkampfhitze einige Bündnisoptionen rhetorisch abgekanzelt wurden: So sah FDP-Spitzenkandidat Christian Lindner zu wenig Gemeinsamkeiten für eine Ampelkoalition mit SPD und Grünen, während SPD und Linkspartei sich gegenseitig vorwarfen, ein eigentlich denkbares rot-rot-grünes Bündnis zu verhindern. Die Parteitage von FDP und Grünen eine Woche vor der Wahl hielten beide den Kurs der Offenheit bei, obwohl gerade innerhalb der Grünen aufgrund schwacher Umfrageergebnisse der Druck auf die Parteiführung zunahm, eine Absage an ein Jamaika-Bündnis zu formulieren. Um dem Vorwurf der Beliebigkeit zu begegnen, legten die Parteien allerdings aus ihren umfangreichen Wahlprogrammen verdichtete Forderungskataloge vor, welche sie als K.O.-Kriterien oder rote Linien etikettierten. Gerade die kleinen Parteien stützten sich erkennbar auf diese Strategie, um später nicht als bloßer Mehrheitsbeschaffer diskreditiert zu werden. Bündnis 90/Die Grünen destillierten aus ihrem Programm einen „Zehn-Punkte-Plan für grünes Regieren“, die FDP beschloss auf ihrem Parteitag eine Woche vor der Wahl zehn „Trendwenden für Deutschland“, ohne welche sie nicht in eine Regierung eintreten will. Für die CSU stand vor allem der Begriff der „Obergrenze“ im Mittelpunkt. Zusätzlich zu dem gemeinsam mit der CDU verfassten Wahlprogramm legte man einen eigenen „Bayernplan“ vor, in welchem dargelegt wurde, dass eine Regierungsbeteiligung an eine Begrenzung der Zuwanderung zu knüpfen sei.

Abschottung und Öffnung

Nicht nur gelang der AfD 2017 der Einzug in den Bundestag, sie überholte FDP, Grüne und Linkspartei und wurde drittstärkste Kraft. Erstmals seit den 1950er Jahren sind wieder sechs Fraktionen im Deutschen Bundestag vertreten. Einher geht das mit einem deutlichen Dominanzverlust von CDU/CSU und SPD, die gemeinsam von nur noch knapp über 50 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme erhielten – ein historischer Tiefstand. Die Suche nach Mehrheiten wird dadurch schwieriger. Wie sich die AfD als Fraktion im Bundestag positioniert, muss sich noch herausstellen. Wie bereits geschildert, setzt sich die neue Partei aus unterschiedlichen Strömungen zusammen. Die parlamentarischen Vertretungen in den Landtagen verfügen über divergierende inhaltliche Profile wie Vorstellungen von der Rolle als Opposition.61 So oder so will die AfD nicht mit anderen Parteien kooperieren und auch die anderen Parteien erachten die AfD nicht als regierungsfähig. Dennoch wirkt sie sich – mit ihren fast 13 Prozent und 94 Sitzen – eben auf die Koalitionsstrategien der Etablierten aus, indem diese eine Mehrheit unabhängig von ihr organisieren müssen. Interessanterweise ergibt sich hierdurch eine gegenläufige Bewegung, was die parlamentarische Segmentierung angeht. Einerseits steigt durch die AfD-Fraktion die Abschottung oder Segmentierung, andererseits sinkt sie wiederum durch die spürbare Annäherung von CDU, CSU, FDP und Grünen, die nun erstmals ernsthaft über eine Zusammenarbeit sprachen. Eine wohl vor allem auf die aktuelle Wahl bezogene Besonderheit ist die deutliche Absage der SPD an eine Große Koalition, die der Spitzenkandidat Martin Schulz am Wahlabend unter Eindruck des für die Partei schockierenden Wahlergebnisses formulierte, für welche sich in der Folge aber auch viele anderen SPD-Spitzenpolitiker stark machten. Wie schon nach der Zusammenarbeit von 2005 bis 2009 fühlen sich die Sozialdemokraten abgestraft für eine Regierungsarbeit, die sie selbst als nicht erfolglos erachten und in welcher sie einige Symbolprojekte umsetzen konnten (z.B. Mindestlohn, Mietpreisbremse oder Rente mit 63). Betrachtet man die vorhandene programmatische Nähe von Union und SPD sowie die auf Länderebene bestehenden Koalitionen der beiden Parteien, so ist die Ablehnung der Großen Koalition als kurzfristiger Effekt und weniger als grundsätzliche strategische Neuorientierung zu sehen. So führte der Druck des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier bereits dazu, dass sich die SPD zumindest für Gespräche mit der Union offen zeigte. Möglicherweise wäre die Tolerierung einer Minderheitsregierung für die SPD ein Mittelweg zwischen festem Bündnis und Neuwahlen.

Wie es sich bereits auf Länderebene angedeutet hat, führen die Veränderungen im Parteiensystem zu neuen Koalitionsexperimenten. Aktuell existieren 13 verschiedene Bündnisformate in den Ländern, wobei Dreierformate und lagerübergreifende Bündnisse häufiger werden.62 Das bedeutet zugleich eine Normalisierung, das Besondere und Ungewöhnliche schleift sich ab. Die Wähler akzeptieren zunehmend bis dato als exotisch eingestufte Formate. Nicht zu unterschätzen sind jedoch die Herausforderungen für Regierungsarbeit und Koalitionsmanagement. Die Abstimmung unter drei Partnern (oder vieren wie bei einer Jamaika-Bundesregierung) läuft anders als bei zwei Bündnispartnern. Gleiches gilt für das ungewohnte Experiment einer Minderheitsregierung. Die Regierung musste in diesem Fall in erhöhtem Maße und tagesaktuell um Zustimmung im Parlament werben. Vor allem auf europäischer oder internationaler Ebene würde wohl häufig ein klares Verhandlungsmandat fehlen. Die Erfahrungen von der Länderebene zeigen, dass gerade neue Bündnisse oft vor Ende der Legislaturperiode scheiterten.

Mehr Beteiligung bei Verhandlungen

Schließlich gestaltet sich nach der Bundestagswahl 2017 der Ablauf der Gespräche und Verhandlungen anders, als wir das bislang gewohnt waren. Ohnehin existieren in Deutschland keine formalen Regeln für die Ausgestaltung von Koalitionsgesprächen, diese verlaufen vielmehr als free style bargaining.63 Zunächst fiel diesmal die Verhandlungsgruppe deutlich größer aus, da vier Parteien ihre Delegationen entsenden. Nach zwei kurzen Treffen von Union mit FDP und Union mit Grünen begannen die Sondierungen in großer Runde, wobei sich zwischendrin eine kleinere Gruppe mit zentralen Akteuren getroffen hat, um den Gesprächen neuen Schwung zu geben. Da es keine gesetzlichen Fristen für die Regierungsbildung gibt, deuteten sich langwierige Verhandlungen an – erst das Erzeugen eines künstlichen, aber notwendigen Zeitdrucks von Bundeskanzlerin Merkel, die Sondierungen bis Mitte November zu beenden, sorgten schließlich für Termindruck. Nach dem Scheitern der Sondierungen kam erstmals dem Bundespräsidenten, der mit seinem Kandidatenvorschlag den formalen Prozess der Regierungsbildung eröffnet, eine bedeutende Rolle zu. Er verdeutlichte seine Abneigung gegenüber Neuwahlen und drängte alle Akteure, sich Gesprächen nicht zu verweigern – zunächst mit Erfolg. FDP und Grüne hatten ebenfalls als Premiere auf Bundesebene nach den Sondierungen einen Parteitag angesetzt, auf dem über die Ergebnisse der Gespräche entschieden worden wäre. Die Grünen griffen damit Erfahrungen auf, die sie bei neuen Bündnissen in den Ländern gemacht haben. Gerade die grünen Parteimitglieder fordern Beteiligung ein und sind kritischer gegenüber ihrer Parteiführung eingestellt.64 So konnten in Hamburg 2008 alle Parteimitglieder auf Parteiversammlungen über ein schwarz-grünes Bündnis mitstimmen, im Saarland wurden 2009 Regionalkonferenzen angesetzt sowie ein Parteitag, der zwischen den Optionen Rot-Rot-Grün und Jamaika auswählen sollte.65 Auf solchen Parteitagen muss das Spitzenpersonal erkennbare Gewinne vortragen, um eine Zustimmung zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zu erhalten. Entsprechend ist ein Großteil der die Sondierungen begleitenden Parteikommunikation als Signal an die eigene Mitgliedschaft zu verstehen. Schließlich planten FDP und Grüne ein mögliches Ergebnis der Koalitionsverhandlungen allen ihren Parteimitgliedern in einem Mitgliederentscheid vorzulegen. Bündnis 90/Die Grünen, die bei ihrer Parteigründung noch die Basisdemokratie als ein Grundprinzip festschrieben, haben vor der Bundestagswahl 2013 und wieder 2017 Urwahlen zur Aufstellung ihrer Spitzenkandidaten durchgeführt – beide erzielten hohe Beteiligungsraten. Es war allerdings die SPD, die nach der Wahl 2013 erstmals auf Bundesebene einen Mitgliederentscheid über den Eintritt in eine Große Koalition ansetzte.66 Da der ausgehandelte Koalitionsvertrag durchaus sozialdemokratische „Herzensthemen“ beinhaltete und sich die gesamte Parteispitze für die Große Koalition stark machte, sprach sich damals die große Mehrheit der Partei für die Regierungsbeteiligung aus. Auf die gleiche Strategie setzt Martin Schulz auch nach der Wahl 2017. Seine vorsichtige Öffnung für Gespräche verband er mit der Ansage, eine mögliche Koalitionsvereinbarung in jedem Fall wieder der ganzen Partei zur Abstimmung vorzulegen.

Das Scheitern der Jamaika-Verhandlungen

Die Rahmenbedingungen für eine erste Jamaika-Koalition auf Bundesebene waren alles andere als schlecht. Die Parteien hatten ein solches Bündnis vor der Wahl nicht ausgeschlossen und die Sondierungen kamen nicht als große Überraschung für die Wählerinnen und Wähler daher. Die FDP fühlte sich durch die gelungene Rückkehr in den Bundestag gestärkt, die Grünen deuteten ihr einige Prozentpunkte über den schwachen Umfragen liegendes Ergebnis als Erfolg. Für alle Akteure galt es naturgemäß, ihre programmatischen Ziele sinnvoll in ein Programm für eine Regierung zu überführen. Es zeigte sich aber, dass einige andere Punkte die Sondierungen erschwerten und wohl letztlich zum Scheitern beitrugen: Eine mit ihrem Wahlergebnis unzufriedene und durch die Konkurrenz der AfD unter Druck gesetzte Union konnte nur bedingt Zugeständnisse an Liberale und Grüne machen, zumal auch die beiden kleinen Parteien in einigen Bereichen in sehr gegensätzliche Richtungen zogen. Die Liberalen haben die letzte schwarz-gelbe Bundesregierung in keiner guten Erinnerung – gut möglich, dass ihnen eine Regierungsbeteiligung zu früh kam. Bei den Grünen hingegen musste die Parteiführung den Mitgliedern den Sprung über den Lagergraben schmackhaft machen. Der linke Flügel der Partei, der vor allem auf Fragen der sozialen Gerechtigkeit setzt, begleitete die Gespräche mit wenig Sympathie und kritischen Kommentaren. Rechnerisch bleibt damit die Option einer Weiterführung der Großen Koalition aus CDU, CSU und SPD oder die erste Minderheitsregierung auf Bundesebene. Einige Vertreter der SPD stellten in Aussicht, eine Minderheitsregierung unter Umstanden tolerieren zu wollen. Unklar bleibt aber, ob die in Union in einem solchen Falle alleine, zusammen mit der FDP oder den Grünen regieren wurde.

Als letzte Möglichkeit blieben Neuwahlen, die Bundespräsident Steinmeier allerdings bislang ablehnt. Dem Bundespräsidenten kommt nach der Bundestagswahl 2017 zum ersten Mal die bedeutende Rolle als Makler bei der Regierungsbildung zu, die ihm die Verfassung als Reservemacht zuschreibt. Seiner Ansicht nach sind die Parteien in der Pflicht, sich auf eine Regierung zu verständigen, und Steinmeier halt die Rückgabe dieser Entscheidung an die Wählerinnen und Wähler für den falschen Weg. Einen ersten Erfolg hat er bereits erzielt, indem er Martin Schulz von seinem kategorischen Nein zu einer Großen Koalition abgebracht hat. Ohnehin ist er mit seiner (ruhenden) SPD-Parteimitgliedschaft der richtige Mann, um auch andere Akteure in der Partei zu überzeugen. Er ist es, der mit seinem Vorschlag für eine Kandidatin oder Kandidaten den formalen Prozess der Regierungsbildung anstößt und er ist es, der im Falle einer nur einfachen Mehrheit ultimativ über die Frage Minderheitsregierung oder Neuwahlen entscheidet.

Fazit: Viel zu erforschen

Die Bundestagswahl 2017 wird der Forschung viel Arbeit bescheren. Zwar ist der Ausgang der Regierungsbildung auch nach über zehn Wochen noch offen [Stand: 01.12.2017], doch schon die oben beschriebenen Aspekte versprechen bereits interessante Erkenntnisse. Unbestritten ist der starke Einfluss der AfD auf diese Wahl. Die Partei war durch ihre starke Polarisierung mit dafür verantwortlich, dass Wahlkampf und Wahl 2017 wieder stärker politisiert waren. Zweifelsohne war das ein Grund, der letztlich mit zu einer Steigerung der Wahlbeteiligung führte. Waren wir bislang verwöhnt, was die Regierungsbildung angeht, sehen wir uns diesmal mit einer neuen und ungewohnten Situation konfrontiert. Viele europäische Nachbarn reiben sich verwundert die Augen, über die Ereignisse nach der Wahl im ansonsten so stabilitätsfixierten Deutschland. Der weitere Weg ist unklar, aber die Verfassung formuliert in kluger Voraussicht durchaus Regeln, wie hiermit umzugehen ist. Die geschäftsführende Regierung arbeitet weiter. Selbst Neuwahlen wären ein Novum, bedeuten aber für die stabile deutsche Demokratie keine Krise. In diesem Sinne stehen in der Wahlnachlese viele offene Fragen und Forschungslücken, aber andererseits auch die Analyse längerfristiger Entwicklungen im Raum.

Zitationshinweis

Dinter, Jan/ Haußner, Stefan/ Switek, Niko/ Weissenbach, Kristina (2017): Wahlnachlese 2017: Einflussreiche Medien – Hohe Mobilisierung – Neue Partei – Schwierige Koalitionsbildung, Essay, Erschienen auf: regierungsforschung.de, Online verfügbar: https://regierungsforschung.de/wahlnachlese-2017-einflussreiche-medien-hohe-mobilisierung-neue-partei-schwierige-koalitionsbildung/

- Vgl. Matthias Bianchi/Karl-Rudolf Korte: Die Wahlkommunikation zur Bundestagswahl 2013: Perspektiven der Parteien- und Mediendemokratie, in: Karl-Rudolf Korte (Hg.): Die Bundestagswahl 2013. Analysen der Wahl-, Parteien-, Kommunikations- und Regierungsforschung, Wiesbaden 2015, S. 293-315, hier S. 295. [↩]

- Vgl. Barbara Pfetsch/Frank Marcinkowski: Problemlagen der „Mediendemokratie“ – Theorien und Befunde zur Medialisierung von Politik, in: Barbara Pfetsch/Frank Marcinkowski (Hg.): Politik in der Mediendemokratie, Wiesbaden 2009, S. 11-33. [↩]

- Vgl. Bianchi/Korte (wie Anm. 1), S. 294. [↩]

- Vgl. Frank Brettschneider: Wahlkampfkommunikation 2013: Themenmanagement mit Wahlprogrammen, Plakaten und Kanzlerduell?, in: Michael Jäckel/Uwe Jun (Hg.): Wandel und Kontinuität der politischen Kommunikation, Opladen/Berlin/Toronto 2015, S. 45-64, hier S. 46. [↩]

- Vgl. Bernd Gäbler: AfD und Medien. Analyse und Handreichung, Frankfurt am Main 2017. [↩]

- Bianchi/Korte (wie Anm. 1), S. 293. [↩]

- Vgl. Bianchi/Korte (wie Anm. 1), S. 294. [↩]

- Vgl. ARD (Hg.): ARD-DeutschlandTrend, abrufbar unter: https://www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend/ [Stand: 15.11.2017]. [↩]

- Im Januar 2013 waren laut ARD-Deutschlandtrend beispielsweise 65 Prozent mit der Arbeit von Angela Merkel zufrieden. Vgl. dazu ARD (wie Anm. 8). [↩]

- Vgl. infratest-dimap (Hg.): Sonntagsfrage, abrufbar unter: https://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/sonntagsfrage/ [Stand: 15.11.2017]. [↩]

- Vgl. ebd. [↩]

- Vgl. ARD (wie Anm. 8). [↩]

- Vgl. Bianchi/Korte (wie Anm. 1), S. 304. [↩]

- Vgl. Lisa Caspari: „Schulz sollte im TV-Duell nicht mit Merkel reden“, Interview mit Frank Stauss, Zeit Online v. 30.08.2017, abrufbar unter: http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-08/bundestagswahlkampftv-duell-martin-schulz-frank-stauss [Stand: 18.09.2017]. [↩]

- Vgl. Jan Dinter/Kristina Weissenbach: Das TV-Duell im Bundestagswahlkampf 2017, in: Einsichten und Perspektiven 3/2017, H. 3, S. 32–43. [↩]

- Vgl. Deutscher Journalisten-Verband: Kanzlerduell. Veränderungen erforderlich, Pressemitteilung v. 29.08.2017, abrufbar unter: https://www.djv.de/startseite/profil/der-djv/pressebereich-download/pressemitteilungen/detail/article/veraenderungen-erforderlich.html [Stand: 18.09.2017]; Welt.de v. 26.08.2017: Vorwürfe gegen Merkels Bedingungen für das TVDuell mit Schulz, abrufbar unter: https://www.welt.de/politik/deutschland/article168016093/Vorwuerfe-gegen-Merkels-Bedingungen-fuerdas-TV-Duell-mit-Schulz.html [Stand: 18.09.2017]. [↩]

- Vgl. Stefan Koldehoff: „Das journalistische Resultat war unterdurchschnittlich“, Interview mit Volker Lilienthal, Deutschlandfunk.de v. 04.09.2017, abrufbar unter: http://www.deutschlandfunk.de/moderatoren-beim-tv-duelldas-journalistische-resultat-war.2907.de.html?dram:article_id=395054 [Stand: 18.09.2017]; Kathleen Hildebrand: Die Angst der Moderatoren vor dem Mob, Sueddeutsche.de v. 04.09.2017, abrufbar unter: http://www.sueddeutsche.de/medien/tv-duell-die-angst-der-moderatoren-vor-demmob-1.3652046 [Stand: 18.09.2017]. [↩]

- Vgl. Thomas Petersen: Nur scheinbar ruhig. Unterschiede zwischen den Wahlkämpfen 2013 und 2017, in: Die politische Meinung 62/2017, H.546, S. 99-102, hier S. 102. [↩]

- Petersen (wie Anm. 18), S. 100. [↩]

- Vgl. zu Online-Wahlkämpfen Frank Brettschneider: Wahlkampf: Funktionen, Instrumente und Fake News, in: Bürger & Staat 67 7/2017, H. 2, S. 146-153, hier S. 150 f. [↩]

- Vgl. Bianchi/Korte (wie Anm. 1), S. 301 f. [↩]

- Vgl. Brettschneider (wie Anm. 20). [↩]

- Vgl. Viola Neu: Wahljahr der Wendungen. Eine erste Einordnung, in: Die politische Meinung 62/2017, H. 546, S. 89-92, hier S. 91. [↩]

- Vgl. ebd.; vgl. Gäbler (wie Anm. 5). [↩]

- Vgl. Neu (wie Anm. 23), S. 91. [↩]

- Vgl. Petersen (wie Anm. 18), S. 101. [↩]

- Vgl. Neu (wie Anm. 23), S. 90. [↩]

- Vgl. Stefan Haußner: Mobilisierung durch Populismus? Auswirkungen rechtspopulistischer Parteien auf die Wahlbeteiligung mit Blick auf die Bundestagswahl 2017, in: Einsichten und Perspektiven 1/2017, S. 4–17, hier S. 5. [↩]

- Vgl. Bundeswahlleiter: Bundestagswahl 2017 – Ergebnisse, abrufbar unter: https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2017/ergebnisse.html [Stand: 02.11.2017]. [↩]

- Vgl. Rolf Becker: Political efficacy and voter turnout in East and West Germany, in: German Politics 13, 2/2004, S.317–340, hier S. 317 f. [↩]

- Stefan Haußner/Michael Kaeding/Joel Wächter: Politische Gleichheit nicht ohne soziale Gleichheit – Die soziale Schieflage niedriger Wahlbeteiligung in Großstädten Nordrhein-Westfalens, in: Journal für Politische Bildung 1/2017, S. 24-30. [↩]

- Vgl. Zoe Lefkofridi/Kristina Weissenbach: The institutionalization of new parties in Europe. (How) does it matter for success, New Orleans 2017, S. 1,12. [↩]

- Frauke Petry hat allerdings bereits kurz nach der Wahl erklärt, dass sie nicht der Fraktion der AfD im Bundestag angehören will und sitzt seitdem als unabhängige Abgeordnete im Bundestag. Sie ist mittlerweile auch aus der AfD ausgetreten. [↩]

- Vgl. Daniel Stockemer: The success of radical right-wing parties in Western European regions – new challenging findings, in: Journal of Contemporary European Studies (2016), S. 1–16, hier S. 11 f. [↩]

- Vgl. Chantal Mouffe: The ‚End of Politics‘ and the Challenge of Right-wing Populism, in: Francisco Panizza (Hg.): Populism and the mirror of democracy, London 2005, S. 50–71. [↩]

- Vgl. Michael Kaeding/Stefan Haußner/Morten Pieper: Nichtwähler in Europa, Deutschland und Nordrhein-Westfalen. Ursachen und Konsequenzen sinkender Wahlbeteiligung, Wiesbaden 2016. [↩]

- Vgl. Sigrid Roßteutscher/Armin Schäfer: Asymmetrische Mobilisierung. Wahlkampf und ungleiche Wahlbeteiligung, in: Politische Vierteljahresschrift 57, 3/2016, S. 455–483, hier S. 466. [↩]

- Vgl. Tim Immerzeel/Mark Pickup: Populist radical right parties mobilizing ‘the people’? The role of populist radical right success in voter turnout, in: Electoral Studies 40/2015, S. 347–360, hier S. 353. [↩]

- Vgl. ebd., S. 349. [↩]

- Vgl. Haußner (wie Anm. 28), S. 13. [↩]

- Vgl. Armin Schäfer: Der Verlust politischer Gleichheit. Warum die sinkende Wahlbeteiligung der Demokratie schadet, Frankfurt [u.a.] 2015; vgl. Kaeding/Haußner/Pieper (wie Anm. 36). [↩]

- Ökologischer Fehlschluss bezeichnet den fehlerhaften Schluss von Aggregatdaten, die Merkmale eines Kollektivs abbilden, auf Individualdaten. [↩]

- Vgl. P. Blicke et al.: Merkel-Enttäuschte und Nichtwähler machen die AfD stark, http:// www.zeit.de / politik/ deutschland/ 2017-09/ wahlverhalten-bundestagswahl-wahlbeteiligung-waehlerwanderung [Stand: 02.11.2017]. [↩]

- Vgl. Dinter/Weissenbach (wie Anm. 15). [↩]

- Vgl. Blicke (wie Anm. 41). [↩]

- Vgl. Robert Harmel/Lars Svasand/Hilmar L. Mjelde: Institutionalisation and De-Institutionalisation of Right-wing Protest Parties: The Progress Parties in Denmark and Norway, Colchester 2017. [↩]

- Vgl. Angelo Panebianco: Political Parties. Organization and Power, Cambridge 1988. [↩]

- Vgl. Mogens N. Pedersen: Towards a New Typology of Party Lifespans and Minor Parties, in: Scandinavian Political Studies 5, 1/1982, S. 1–16. vgl. ders.: The Birth, the Life, and the Death of Small Parties in Danish Politics. An Application of the Lifespan Model, in: Ferdinand Müller-Rommel (Hg.): Small parties in Western Europe. Comparative and national perspectives, London 1991, S. 95–115. [↩]

- Vgl. Nicole Bolleyer: New Parties in Old Party Systems. Persistence and Decline in Seventeen Democracies, Oxford 2013.; vgl. Nicole Bolleyer/Evelyn Bytzek: New party performance after breakthrough, in: Party Politics 23/2016, H. 6, S. 772–782.; vgl. Lefkofridi/Weissenbach (wie Anm. 32). [↩]

- Vgl. Panebianco (wie Anm. 47); vgl. Kristina Weissenbach: Political party assistance in transition. The German ‘Stiftungen’ in sub-Saharan Africa, in: Democratization 17, 6/2010, S. 1225–1249; vgl. David Arter: When new party X has the ‘X factor’, in: Party Politics 22, 1/2014, S. 15–26. [↩]

- Die Anmeldung einer neuen Partei beim Bundeswahlleiter setzt auch im europäischen Vergleich hohe Standards voraus. Eine gefestigte Organisation ist Bedingung, es muss eine Satzung und ein Parteiprogramm vorhanden sein. Aufgrund dessen sind deutsche Parteien bereits in einem frühen Stadium naturgemäß formal stärker organisiert als beispielsweise Parteien in jungen Demokratien, vgl. Weissenbach (wie Anm. 50), S.1232 f. [↩]

- Dem entgegen steht das Prinzip der „penetration“ (Panebianco wie Anm. 47), d.h. der eher zentrale Organisationsaufbau einer neuen Partei von oben nach unten, der in der Regel zunächst zu einer starken Organisationsstruktur führt. Eine kohärent auftretende Parteielite ist hier von Beginn an fähig, Entscheidungsprozesse zu initiieren und zu steuern; vgl. ebd., S. 63. [↩]

- Vgl. Alexander Häusler (Hg.): Die Alternative für Deutschland. Programmatik, Entwicklung und politische Verortung, Wiesbaden 2016.; vgl. Anne Böhmer/Kristina Weissenbach: Gekommen um zu bleiben? Zum Zusammenhang des Institutionalisierungsprozess der AfD und ihren Erfolgschancen nach der Bundestagswahl 2017, in: Karl-Rudolf Korte/Jan Schoofs (Hg.): Die Bundestagswahl 2017. Analysen der Wahl-, Parteien-, Kommunikations- und Regierungsforschung, Wiesbaden 2018 (i.E.). [↩]

- Vgl. Torsten Oppeland: Alternative für Deutschland, http://www.bpb.de/politik/grundfragen/parteien-in-deutschland/211108/afd [Stand: 10.11.2017]. [↩]

- Vgl. Böhmer/Weissenbach (wie Anm. 53). [↩]

- Zum Vergleich: Die Mitgliederzahl der Partei Die Linke lag in ihrem vierten Jahr nach der Gründung (allerdings als Fusion und nicht als komplett neugegründete Partei) bei 73.658, bei Bündnis90/Grünen bei 31.078 und bei den Piraten bei 11.027 (vgl. Böhmer/Weissenbach (wie Anm. 53 [↩]

- Vgl. ebd. [↩]

- Vgl. Volker Best: Koalitionssignale bei Landtagswahlen, Baden-Baden 2015. [↩]

- Vgl. Volker Best: Von der „Ausschließeritis“ über die „Ausschweigeritis“ zur „Konditionitis“ – Koalitionssignale vor der Bundestagswahl 2017, abrufbar unter: https://regierungsforschung.de/von-der-ausschliesseritisueber- die-ausschweigeritis-zur-konditionitis-koalitionssignale-vor-derbundestagswahl-2017 [Stand: 20.09.2017]. [↩]

- Vgl. CDU-Generalsekretär Peter Tauber: AfD ist eine Anti-Deutschland-Partei, abrufbar unter: https://www.cdu.de/artikel/tauber-afd-ist-eineanti-deutschland-partei [Stand: 02.05.2016] oder SPD-Vorsitzender Sigmar Gabriel: AfD ist offen rassistisch, https://www.spd.de/aktuelles/detail/news/afd-ist-offen-rassistisch/17/02/2016/ [Stand: 17.02.2016]. [↩]

- Vgl. Wolfgang Schroeder/Bernhard Weßels/Christian Neusser/Alexander Berzel: Parlamentarische Praxis der AfD in deutschen Landesparlamenten, abrufbar unter: https://bibliothek.wzb.eu/pdf/2017/v17-102.pdf [Stand: Juni 2017]. [↩]

- Vgl. Martin Gross/Tim Niendorf: Determinanten der Bildung nicht-etablierter Koalitionen in den deutschen Bundesländern, 1990–2016: in: Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft 11/2017, S. 365-390. [↩]

- Thomas Saalfeld: Deutschland: Auswanderung der Politik aus der Verfassung? Regierungskoalitionen und Koalitionsmanagement in der Bundesrepublik, 1949-1997, in: Wolfgang C. Müller/Kaare Strom (Hg.): Koalitionsregierungen in Westeuropa. Bildung, Arbeitsweise und Beendigung, Wien 1997, S. 47-108. [↩]

- Vgl. Niko Switek: Bündnis 90/Die Grünen: Zur Entscheidungsmacht grüner Bundesparteitage, in: Zeitschrift für Politikwissenschaft (Sonderband 2012), S. 121-154. [↩]

- Vgl. Niko Switek: Bündnis 90/Die Grünen. Koalitionsentscheidungen in den Ländern, Baden-Baden 2015. [↩]

- Vgl. Nicolai Dose: Innerparteiliche Demokratie: Der Mitgliederentscheid bei der SPD, in Gesellschaft – Wirtschaft – Politik 4/2014, S. 519-527. [↩]